コンフリクトとは?発生する原因や組織への影響、アプローチを解説

更新日 2025.02.172025.02.17コラム

組織における対立、いわゆるコンフリクトは、時に大きな混乱を招く一方で、適切にマネジメントできれば新たな発想や組織成長の契機となる可能性も秘めています。本コラムでは、コンフリクトの基本的な定義から、発生する原因、組織に与える影響、そして適切なアプローチやステップについて解説します。

目次

コンフリクトとは

コンフリクト(Conflict)とは、異なる意見、価値観、目標、利害などが対立し、緊張や摩擦が生じる状況を指します。コンフリクトは、個人間だけでなく、部署間や企業間など様々なレベルで発生する可能性があります。

コンフリクトは、特に従来の日本企業文化では「和」を重んじる傾向から避けるべきものと捉えられがちですが、必ずしも悪いものではありません。むしろ、対立の背景には、それぞれの当事者が持つ重要な価値観やニーズが反映されており、それを適切に理解し対応することで、新たな解決策や改善案が生まれることがあることが、近年の研究では明らかになっています。

とはいえ、コンフリクトが発生している状態が続くことは、組織の成果を阻害しかねないものであり、組織責任者は組織内外のコンフリクトに対して適切にアプローチ・解消していくことが求められます。

企業におけるコンフリクト

企業におけるコンフリクトとしては、大きく2つのタイプがあります。

ひとつは、縦方向のコンフリクトです。たとえば、経営層と現場従業員との間で生じる意見や認識の違いから発生する対立などが考えられます。組織内で経営層が大局的な視点から戦略や目標を策定する一方、現場従業員は日々の業務を遂行する中で、具体的な課題や現実的な制約に直面しています。この視点の違いが原因となり、コミュニケーションの不足や誤解が生まれ、両者の間に溝が生じることがあります。また、現場で得られたフィードバックやアイデアが十分に経営層に伝わらず、適切な改善策が講じられない、といったことなどもコンフリクトの火種となり得ます。

もうひとつは、横方向のコンフリクトです。たとえば、営業部と生産部、マーケティング部と開発部といったような、組織内の関連部門間における対立や摩擦などが考えられます。このようなコンフリクトは、各部門がそれぞれの役割や目標を優先し、全体の調和や共通の目的が軽視される場合に生じやすくなります。具体的には、営業部が短納期での製品供給を要求する一方、生産部が品質を優先しスケジュールの延長を主張するケースや、マーケティング部が新商品の積極的な市場展開を進めたい一方で、開発部が技術的な課題を理由に慎重な姿勢を示すケースなどが典型例です。こうした対立がエスカレートすると、業務プロセスの停滞や部門間の信頼低下を招くことにもつながりうるでしょう。

組織におけるコンフリクトがいかに発生するか

コンフリクトが生じる条件

組織におけるコンフリクトは、いかに発生するのでしょうか。組織行動学や心理学の分野で著名な研究者であるグリーンバーグとバロンは、コンフリクトが生じる条件として以下の6つを挙げています。

1.希少な資源をめぐる争い

組織が利用できる資源が不足していて、さらにその資源配分についての合意や規則がない場合、少ない資源をめぐって争うといったことがありえます。

2.責任や支配権についての曖昧さ

構成員の誰がその仕事に対して責任を持つのか不明確であるというのは往々にしてありますが、特にイレギュラーな事象が発生した場合に、それが原因でコンフリクトを生じさせるというケースがあります。

3.相互依存

組織においては様々な部門・部署・チームがあり、それぞれの業務遂行のためには他者の協力や支援が必要です。特に他者・他組織への依存度が高い場合に、相手方の成果物が求めているものと違うことなどがあると、コンフリクトの原因となりやすいです。

4.報酬体系

報酬体系が一部の人にとって不公平であると感じられていると、経営や他者との関係性にも影響しかねません。

5.分化

組織内において自身が所属する内集団への所属感が強いと、自身が所属していない他の集団を低く評価してしまうことがあります。そのことが、集団・個人間のコンフリクトにつながるきっかけとなることがあります。

6.力の格差

高い成果を発揮した個人・集団とそうでない個人・集団では、(一般的には)その報酬等に差が生まれます。報酬が与えられない側が抱える妬みや嫉みというようなやり場のないネガティブな感情が、コンフリクトのきっかけになることがあります。

コンフリクトの組織に対する影響

ここからは、コンフリクトが組織に対して与える影響について述べていきます。

コンフリクトを通じて得られる3つのメリット

コンフリクトは、ネガティブな文脈で捉えられることが多いですが、適切なマネジメントができれば組織に対してプラスの影響を与えることも一面としてあります。

メンバーの興味や動機付けを促進する

コンフリクトは、メンバーが自身の意見や価値観を再確認し、それを他者と共有する機会にもなりえます。メンバーが自分の考えが組織内で重要であると感じることができれば、自然と興味や動機付けが高まります。また、コンフリクトに直面することで問題解決への積極性が引き出され、自己成長やスキル向上への意識が強まる場合もあります。適切に管理されたコンフリクトは、単なる衝突ではなく、個々のメンバーが主体性を持つきっかけとして機能します。

異なる意見の人との議論の過程で、よりよいアイデアが生まれる可能性がある

コンフリクトが異なる背景や視点を持つ人々が意見を交わす場を作ることになる場合もあります。対立の中でこそ、新たな視点が見つかったり、意見の折衷案がより優れたアイデアに結びついたりするものです。感情的な争いに終始せず、建設的な議論の場としてコンフリクトを活用できれば、相互に創造性を刺激し、革新的な解決策を生む土壌になります。

現状への何らかの(時として発展的な)変化を生み出すことがある

コンフリクトは、現状の課題や問題点を浮き彫りにし、組織全体がそれに目を向ける契機となります。その結果、新たな手法やプロセスの導入、リーダーシップの再構築、または組織文化の見直しといった発展的な変化が生まれることがあります。コンフリクトの背後には、改善を求める声やニーズが隠されている場合が多く、それを適切に拾い上げることで、組織を進化させ続けることにつながります。

コンフリクトが適切にマネジメントされない場合に生じる4つのデメリット

上述したように、コンフリクトは適切にマネジメントされれば組織に対する一定の効用があります。ただし、コンフリクトが適切にマネジメントされず、継続・深刻化してしまうことによって組織に対して負の影響を与えてしまうことも正しく認識しておく必要があります。

メンバーが閉鎖的になる

コンフリクトが深刻化すると、メンバー間の信頼が損なわれ、個々が防衛的な態度を取るようになることがあります。これにより、意見を共有し合い、建設的な対話を行うことが困難になります。メンバーが閉鎖的になれば、組織内のコミュニケーションが停滞し、情報共有やチームの連携が大きく損なわれます。このような状況が続けば、孤立感やストレスが増大し、当然組織全体の雰囲気が悪化しパフォーマンスも低下してしまうでしょう。

完全な協働作業ができなくなる

コンフリクトが解決されないまま放置されることで、チーム内で不和が拡大し、メンバーが共通の目標に向かって協力する意欲を失うことがあります。個々のメンバーが自分の意見や立場を守ることに過度に集中してしまうことで、チームとしての一体感が崩れ、効率的な協働作業が困難になります。その結果、業務の停滞や成果の質の低下が生じ、組織の目標達成に悪影響を及ぼします。

コンフリクトを生じさせそうな問題が回避される

コンフリクトを恐れるあまり、組織内で意見の対立を避けようとする傾向が強まる場合があります。この結果、重要な課題や問題点が議論されずに放置され、組織の健全な成長が阻害されることにつながりかねません。また、メンバーが本音を言いづらくなり、真の課題解決やイノベーションの機会を逃してしまうこともあります。コンフリクトに対して回避的な文化は、長期的には組織の活力や競争力を削ぐ要因となり得ます。

組織の目標を犠牲にするような行動が多くなる

コンフリクトがエスカレートすると、メンバーが組織全体の目標よりも自分自身や所属するグループの利益を優先する行動に走ることがあります。このような利己的な行動は、リソースの無駄や目標達成の妨げになるだけでなく、組織内の協力関係を弱めます。そうした状況は、チーム全体の士気が低下し、組織全体のパフォーマンスに悪影響を及ぼすことにつながります。

コンフリクトの3つの類型

コンフリクトと正しく向き合うためには、コンフリクトが発生する背景やパターンを把握しておくことが重要です。アメリカの著名なコンフリクトマネジメントの研究者であるケネス・トーマスによれば、コンフリクトとは「利害コンフリクト」「認知コンフリクト」「規範コンフリクト」の3つに分けられるとしています。

利害コンフリクト

利害コンフリクトとは、組織や個人間で資源や利益、役割などを巡る具体的な利害関係が対立する状況を指します。たとえば、予算配分や業務の優先順位、人材の配置を巡る意見の不一致などはその典型例でしょう。この種のコンフリクトは比較的明確な争点を持つため、対立の原因を特定しやすいという特徴があると言えます。

認知コンフリクト

認知コンフリクトとは、事実や情報の解釈、問題の捉え方などの認識の対立・不一致を指します。同じデータや状況に対しても、立場や背景、経験によって異なる結論を導き出されるということは少なくありません。よくある例としては、顧客要望を重視する営業部とコストや効率性を重視する生産部の対立、などがあります。互いに会社のためになると思っていたとしても、立場や役割によって時に激しく意見が対立してしまうというケースもあります。

規範コンフリクト

規範コンフリクトとは、価値観や倫理観、文化的な背景の違いによる対立を指します。このタイプのコンフリクトは、行動や意思決定の基準が異なることから発生しやすく、特に多文化的な組織で顕著です。価値観や行動規範というのは、育ってきた環境や文化によって形成されるものであり、容易に変えることはできません。そのため、こじれると単なる議論では解決しづらい場合もあります。

コンフリクトを解消するためのアプローチ

それでは、コンフリクトと向き合っていくためにどのようなアプローチがあるのでしょうか。先ほどのケネス・トーマスと、ラルフ・キルマンが考案した二重関心モデルというフレームワークを紹介します。

【ホワイトペーパー】若手が活躍する職場とは ~「働きがいのある会社」ランキング上位企業に学ぶ~

この資料では、若手ランキング企業の特徴を通じて、組織で若手がイキイキと活躍するためのポイントを解説し、「働きがいのある会社」ランキング上位に選出された企業の実際の取り組み事例を紹介します。

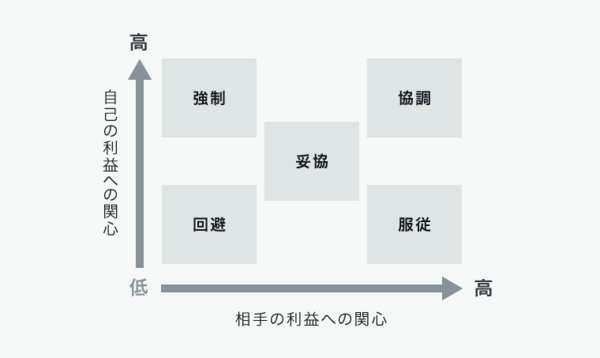

二重関心モデルとは

二重関心モデルとは、コンフリクト解決における行動スタイルを分析する理論です。このモデルは、対立が発生した際に、当事者が持つ「自己の利益への関心」と「相手の利益への関心」という2つの軸を基に、5つの対応スタイルを分類しています。

強制

自己の利益を最優先し、相手の意見や利益を押しのけてでも自分の目的を達成しようとするスタイルです。この方法は迅速な意思決定が求められる場面や、重要な目標を守る必要がある場合に適していますが、関係性の悪化や相手の反発を招くリスクがあります。

服従

相手の利益を優先し、自分の要求やニーズを後回しにするスタイルです。相手との関係を維持したい場合や、自分の主張がそれほど重要でないと判断した場合に効果的です。しかし、自己の利益が長期的に損なわれるリスクもあります。

回避

自己と相手の利益のどちらも重視せず、コンフリクトそのものを回避しようとするスタイルです。問題が軽微であったり、解決を後回しにするのが最善と判断されたりする場合に有効ですが、当然重要な課題が未解決のまま残る可能性があります。

妥協

自己と相手の双方が譲歩し、中間的な解決策を見つけるスタイルです。短期間で解決を図る場面に適しており、一定の成果が得られますが、双方が完全には満足しない結果となることもあります。

協調

自己と相手の利益を最大限に尊重し、双方が満足できる解決策を追求するスタイルです。この方法は、場合によっては時間やリソースを多く必要とするものの、問題の根本的な解決や長期的な関係構築に役立ちます。

ケースバイケースで、その状況や相手との関係性に応じたアプローチをとることが重要ですが、コンフリクトマネジメントの理想としては5つめの「協調」を目指すことが望ましいとされます。

単純な「利害コンフリクト」のケースなどであれば、比較的争点が明確化しやすく、「協調」に向けたアプローチがしやすいでしょう。しかし、「認知コンフリクト」や「規範コンフリクト」においてはこの「協調」のアプローチを目指すことが難しいケースも多いです。また、実際のコンフリクトの現場では、3つのコンフリクトが相互に絡み合ってしまっている場合も多々あるため、問題を一つずつ分解して理解することで解決の糸口を探っていく必要があります。

【ホワイトペーパー】働きがいとは何か?~これを読めば、「働きがい」のあれこれが分かる!~

「働きがい」は漠然とした言葉であるため、その実態はよく分からないという方も多いのではないでしょうか。 本資料では、働きがいを構成する要素や、その中でも特に働きがいに影響の強い要素、また企業が働きがいを高めることのメリットなどについて、データとともに紹介します。

コンフリクトマネジメントの3つのステップ

それでは、「協調」に向けたコンフリクトマネジメントを進めるためにはどういったステップを踏んでいけばよいでしょうか。

1. 「一致点」「相違点」「対立の原因」を明確にする

まず、関係者同士で話し合い、共通の目標や価値観(一致点)を確認するとともに、意見や立場の違い(相違点)を整理します。さらに、対立が発生した具体的な原因を明らかにします。このプロセスは、感情的な対立を抑え、事実や根本的な問題に焦点を当てるための重要な土台となります。たとえば、「お互いに成果を上げたい」という一致点があれば、対話の方向性をポジティブに維持しやすくなります。

2. 課題と目標を合意する

次に、問題を整理した上で、コンフリクトの解決を目指す共通の課題と目標を設定します。この段階では、「何を解決すべきか」「どのような状態を目指すのか」を明確にすることが求められます。この合意があることで、関係者全員が同じ方向を向き、協力的な姿勢を取りやすくなります。特に、中長期的な視点での目標を共有することで、対立が単なる感情的な争いに終わるのを防ぎます。

3. 考え得る全ての選択肢から着地点を選ぶ

最後に、関係者が協力して解決策を模索し、最適な着地点を見つけます。ここでは、合意達成を急ぐのではなく、選択肢を探る時間をしっかりと持つことが重要です。相互に選択肢を探る作業を行うことで、敵対的な関係から問題を共に解決する協働者であるという意識が芽生えることにもなりえます。

これらのステップに共通しているのは、いかに感情的な敵意や、立場によるバイアスなどを取り除き、問題解決に焦点を合わせるかが重要かということです。人と問題を分離することで、より建設的なアプローチができるようになり、組織の成果を高めることにつなげていくことができます。

【ホワイトペーパー】職種別働きがい向上のポイント ~これを読めば、職種ごとに対応すべきポイントが分かる!~

この資料では、働きがいを高めるうえで起こりがちなネガティブな状態を、職種ごとに分析・解説します。あわせて、職種ごとに起こりがちなネガティブ状態に合わせた対応策も方針として示しているため、ぜひ参考にしてみてください。

コンフリクトマネジメントを通じて組織をよくする

ここまで、コンフリクトとは何か、どのようにアプローチをしていけばよいのかについて解説してきました。適切なコンフリクトマネジメントは、単に対立を解消するだけでなく、組織やチームの発展を促す重要な鍵となります。対立を避けるのではなく、建設的に活用することで、新しいアイデアの創出や、メンバー同士の信頼関係の強化につながるのです。

特に、互いの意見を尊重し、共通の目標に向かって協力し合うプロセスは、組織全体の文化を前向きなものに変える力を持っています。どのような困難な状況でも、解決に向けて話し合い、柔軟に対応できる組織は、変化の激しい環境でも持続的に成長し続けることができます。

コンフリクトを適切に管理するためには、まず関係者同士の信頼関係を築くことが重要です。関係者には、マネジメント層と従業員、横の部署同士などが含まれます。これらの間で信頼が十分に育まれていなければ、対立が深刻化し、効果的なコンフリクトマネジメントが難しくなる可能性が高まります。

こうした課題を克服するためには、まず組織の現状を正確に把握し、信頼関係を構築するための具体的な取り組みが必要です。その第一歩として、「働きがいのある会社」調査を活用し、組織状態の可視化と改善に取り組むことをお勧めします。この調査を通じて、組織が抱える課題を明確にし、健全で前向きな職場環境を整えることで、例えコンフリクトが発生したとしても組織の成長の機会へと転換できるようになっていくでしょう。

従業員が定着しない原因を突き止めます。エンゲージメントサーベイ

世界約150ヶ国で10,000社以上が導入。機能豊富なサーベイプラットフォームで、従業員の声を可視化して働きがいを高めませんか?上位企業は「働きがい認定企業」に選出!

Great Place To Work® Institute Japan コンサルタント 岡部 宏章

2021年にGreat Place To Work(R) Institute Japanに参画し、営業を担当。「働きがいのある会社」調査の提供や、認定・ランキングの普及に努める。