エンゲージメントとは?従業員満足度との違いや高める方法

更新日 2024.11.262021.12.23コラム

少子高齢化による人手不足や価値観の多様化により、「これからの時代は従業員のエンゲージメントを高めることが重要だ」と様々な場で語られることが増えています。本コラムでは、「エンゲージメント」とは何なのか?「働きがい」や「従業員満足度」とは何が違うのか?について改めて整理をし、エンゲージメントを高める方法についても触れていきます。

目次

エンゲージメントとは?

本来、エンゲージメント(engagement)は「婚約」「約束」「契約」といった訳語を持つ英単語です。これらの訳語には、どれも二者間の深い繋がりや信頼関係を示しているという共通点があります。例えば「顧客エンゲージメント」は企業とその顧客との親密度を表す言葉です。「ソーシャルエンゲージメント」は、SNS上の投稿がいいねやリツイートを得ることを指しています。

一般的に経営・管理者層や人事が従業員との関係性において使うエンゲージメントは、「従業員エンゲージメント(あるいはエンプロイー・エンゲージメント)」を指していることになるでしょう。ここからは、従業員エンゲージメントの定義やその高め方に焦点を絞ってお話ししていきます。

従業員が定着しない原因を突き止めます。エンゲージメントサーベイ

世界約150ヶ国で10,000社以上が導入。機能豊富なサーベイプラットフォームで、従業員の声を可視化して働きがいを高めませんか?上位企業は「働きがい認定企業」に選出!

従業員エンゲージメントとは?

従業員エンゲージメントとは「会社と従業員の間の信頼関係」であり、従業員エンゲージメントを向上させるということは、「従業員が会社に対して信頼感や愛着、貢献意欲を持てるようにする」ことだと言えます。

ただし、従業員エンゲージメントは学術的に定義や測定項目が定められているわけではないため、やや曖昧だと感じられるかもしれません。そこで、「ワーク・エンゲージメント」「従業員満足度」「働きがい」といった類似語の意味についても理解しておくと、解釈がし易くなるでしょう。

ワーク・エンゲージメントとは?

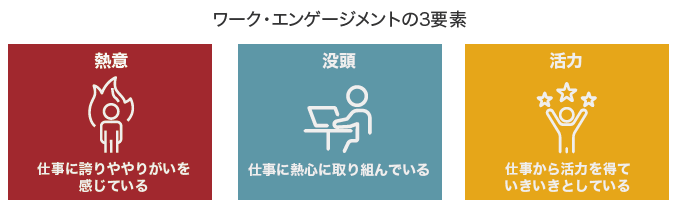

従業員エンゲージメントと類似の概念に「ワーク・エンゲージメント」があります。ワーク・エンゲージメントはオランダ・ユトレヒト大学のシャウフェリ教授によって学術的に定義が定められており、「熱意=仕事に誇りややりがいを感じている」「没頭=仕事に熱心に取り組んでいる」「活力=仕事から活力を得ていきいきとしている」の3つが揃った状態を指しています。

従業員エンゲージメントは仕事・組織・人間関係など様々な要因が絡み合った中での「会社への愛着・貢献意欲がある状態」を見ているのに対し、ワーク・エンゲージメントは「仕事」のみを対象としているため、異なる概念として整理されています。しかし一般的にビジネスの場で「エンゲージメント」と言う時にその二つが切り分けて考えられていることは少なく、ワーク・エンゲージメントも要素のうちに含んだ従業員エンゲージメントとして語られていることが多いでしょう。

従業員エンゲージメントは仕事・組織・人間関係など様々な要因が絡み合った中での「会社への愛着・貢献意欲がある状態」を見ているのに対し、ワーク・エンゲージメントは「仕事」のみを対象としているため、異なる概念として整理されています。しかし一般的にビジネスの場で「エンゲージメント」と言う時にその二つが切り分けて考えられていることは少なく、ワーク・エンゲージメントも要素のうちに含んだ従業員エンゲージメントとして語られていることが多いでしょう。

従業員満足度との違い

一方で「従業員満足度」という言葉もよく耳にしますが、従業員エンゲージメントとは何が違うのでしょうか。

従業員満足度は、仕事内容や職場、上司、会社などについて文字通り「満足しているか」を測る指標であるのに対し、従業員エンゲージメントは会社に対して「自発的に貢献する意欲」を意味する点に違いがあります。「会社に満足はしているけれど、自発的に貢献したいとまでは思わない。やる気に溢れているわけではない。」という心理状態は、意外と容易に想像できるものではないでしょうか。

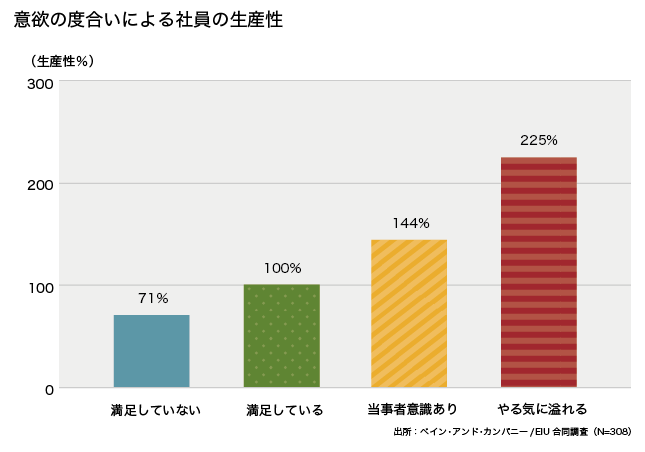

ベイン・アンド・カンパニーとEIUの合同調査によると、社員を意欲レベルに応じて「満足していない」「満足している」「当事者意識あり」「やる気に溢れる」の4階層に分類し生産性の違いを調べたところ、「やる気溢れる」社員はただ単に「満足している」社員に比べて実に225%ものパフォーマンスを発揮しているという結果が出ています。

従業員満足度は、報酬や待遇、福利厚生等を改善することである程度高めていくことが可能です。しかし経営・管理者層や人事はそれだけに終始せず、「いかに従業員のやる気や貢献意欲を引き出すか」にまで目を向けることが、従業員エンゲージメントの本質を捉えた取り組みをすることに繋がります。

従業員満足度は、報酬や待遇、福利厚生等を改善することである程度高めていくことが可能です。しかし経営・管理者層や人事はそれだけに終始せず、「いかに従業員のやる気や貢献意欲を引き出すか」にまで目を向けることが、従業員エンゲージメントの本質を捉えた取り組みをすることに繋がります。

働きがいとの違い

日本においてGreat Place To Work®(以下、GPTW)は「働きがい」という言葉を大切にしており、近年はSDGsの8番に「働きがいも経済成長も」という項目が設定されたことから、働きがいもより注目を浴びる言葉になりました。

働きがいと従業員エンゲージメントはどのような違いがあるのでしょうか。結論から言えば、両者は全く異なるものではなく、働きがいは従業員エンゲージメントを包含していると考えるのが良いでしょう。

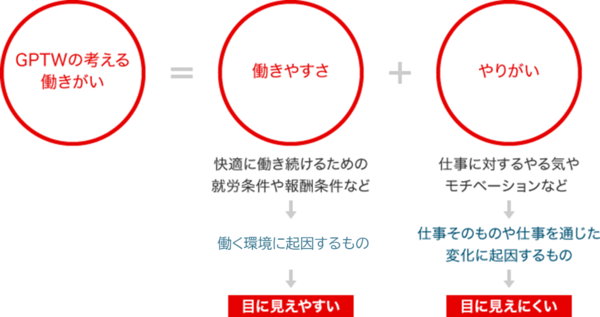

GPTW Japanは、働きがい=「働きやすさ」+「やりがい」と定義しています。働きやすさは快適に働き続けるための就労条件や報酬条件を指し、やりがいは仕事に対するやる気やモチベーションを意味します。

※本来「働きがい」は非常に曖昧な言葉であるため、例えば報酬が高いだけで「働きがいがある」と言う人も勿論いるでしょう。ここでいう働きがいは、「自社の従業員の働きがいを高めたい」と言う時の「働きがい」をどう捉えればいいのか、という視点でGPTWが提唱する定義です。

※本来「働きがい」は非常に曖昧な言葉であるため、例えば報酬が高いだけで「働きがいがある」と言う人も勿論いるでしょう。ここでいう働きがいは、「自社の従業員の働きがいを高めたい」と言う時の「働きがい」をどう捉えればいいのか、という視点でGPTWが提唱する定義です。

先の話に照らしていえば、全く同義ではありませんが、働きやすさを高めることは従業員満足度を高めることに近く、やりがいを高めることは従業員エンゲージメントを高めることに近いと考えます。近年、働き方改革やコロナ禍におけるテレワークが急速に進み、働きやすさは多くの企業で改善されました。しかし大切なのは働きやすさとやりがいの両輪を回すことですので、「働き方改革」で成果を出すことができた企業は、次なる「やりがい改革」に目を向ける時が来ています。

【ホワイトペーパー】働きがいとは何か?~これを読めば、「働きがい」のあれこれが分かる!~

「働きがい」は漠然とした言葉であるため、その実態はよく分からないという方も多いのではないでしょうか。 本資料では、働きがいを構成する要素や、その中でも特に働きがいに影響の強い要素、また企業が働きがいを高めることのメリットなどについて、データとともに紹介します。

従業員エンゲージメントが注目されている背景

そもそも、なぜ近年は従業員エンゲージメントが注目されるようになったのでしょうか。

日本で終身雇用の文化が根強かった時代には、あえて会社側から従業員へそういった働きかけをするということは軽視されてきました。会社からの働きかけがなくとも大半の従業員は自社に留まり続けてくれるし、自身の健康や家庭を犠牲にしてまでがむしゃらに働く、いわゆる「モーレツ社員」も当たり前のように居る時代だったのです。

しかし現在は、従業員エンゲージメントの向上はほとんどの企業にとって必須の経営課題と言っても過言ではありません。その背景にあるのが以下の3つの事象です。

- 生産年齢人口の減少

- 個人の価値観の多様化

- 国際競争の激化

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

生産年齢人口の減少と採用競争の激化

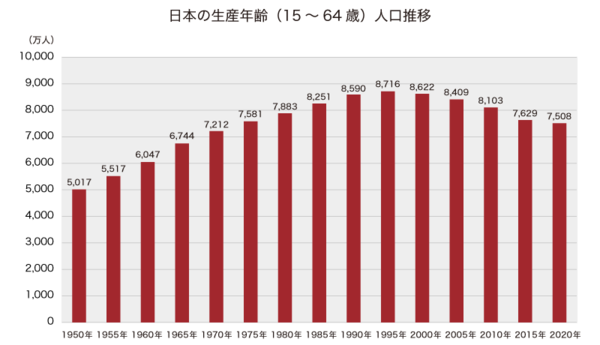

1つ目は生産年齢人口の減少です。以下のグラフを見ても分かるように、日本国内の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少を続けています。

2030年には総人口の1/3を65歳以上の高齢者が占めるようになり、様々な社会問題が顕在化してくることを総称して「2030年問題」とも言われています。そしてこのことは、企業の採用面に大きな影響を及ぼします。求職者の数よりも企業が出している求人数の方が多い「売り手市場」の状況は以前から続いていますが、よりその傾向に拍車がかかり、採用競争が激化します。

つまり従業員エンゲージメントを高めて魅力的な会社を作らなければ、求職者から選ばれず人手不足の状態が慢性化してしまうということです。また、経営や人事としては熾烈な人材争いに参加する機会自体を減らしたいものです。そのためには今いる従業員のエンゲージメントを高め、定着率を高める必要があります。

個人の価値観の多様化

2つ目は個人の価値観の多様化です。インターネットやソーシャルメディアが普及し、誰しもが自分と異なる多様な価値観に触れられるようになりました。もちろん仕事に対する価値観も例外ではありません。「金銭」や「承認」といった外発的動機付けを重視し、1つの会社での出世を望む人が多かったバブル世代とは異なり、1990年代後半~2000年代に生まれたZ世代の若手は「貢献」「成長」「やりがい」といった内発的動機付けを大切にする人が多くなっています。何をすれば貢献した・成長したと感じるのか、やりがいを感じるのかの基準は多様です。そしてこれらの要素が満たされない場合は、比較的早期に転職を考えるのが当たり前の時代になってきています。

会社は従業員一人ひとりの「貢献」「成長」「やりがい」を考え従業員エンゲージメントを高めなければ、優秀な従業員に長く活躍してもらうことが難しくなっているのです。

【ホワイトペーパー】若手が活躍する職場とは~「働きがいのある会社」ランキング上位企業に学ぶ~

この資料では、若手ランキング企業の特徴を通じて、組織で若手がイキイキと活躍するためのポイントを解説し、「働きがいのある会社」ランキング上位に選出された企業の実際の取り組み事例を紹介します。

国際競争の激化

3つ目は国際競争の激化です。1991年にバブルが崩壊し日本経済は低迷の時代が長く続いています。一方、海の外を見れば米国、中国、インドなどの経済成長は目覚ましいものがあります。2023年には日本のGDPがドイツに抜かれたこともニュースになりました。

日本政府はこの現状に大きな危機感を感じ様々な政策案を打ち出していますが、企業における「人的資本経営」の推進もその一つです。人的資本経営は、人材をコストではなく資本だと見なす経営のことを指します。経済産業省は「人材版伊藤レポート」の中でこのように名言しています。

企業の競争優位を支え、イノベーションを生み出すことを通じた持続的な企業価値の向上や経済成長を支える原動力は「人」であり、社会全体で人的資本の向上を実現することが重要である。

この人的資本経営は従業員エンゲージメントと深い関わりがあります。つまり従業員エンゲージメントの向上は単に企業だけの問題ではなく、国全体の問題とも言えるのです。

従業員エンゲージメントを高めるメリット

従業員エンゲージメントを高めることによって、企業はどんな効果を得られるのでしょうか。ここでは主に4つ紹介します。

- 業績・生産性の向上

- 離職率の低下(定着率の向上)

- 人材確保

- イノベーション

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

業績・生産性の向上

1つ目のメリットは業績・生産性の向上です。従業員エンゲージメントが高まると、仕事に対して能動的になるため生産性向上に繋がり、結果として業績の向上に繋がると考えられます。

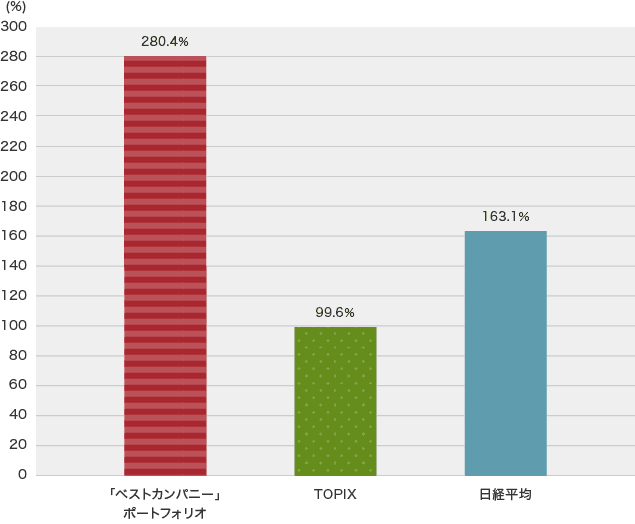

GPTWも働きがいと業績の関係性を調査したところ、「働きがいのある会社」ランキング選出企業(=ベストカンパニー)の株価リターンはTOPIXや日経平均の株価リターンよりも高いことが分かっています。

「働きがいのある会社」ランキング選出企業(ベストカンパニー)の株価のリターン

2010年の「ベストカンパニー」のうち、上場している10社に、ランキング発表後の2010年3月末に等金額を投資した場合、2021年3月末時点でリターンは280.4%(年率換算前)。同時期のTOPIXと日経平均のリターンはそれぞれ99.6%と163.1%であった。

離職率の低下(定着率の向上)

2つ目のメリットは離職率の低下(定着率の向上)です。従業員エンゲージメントが高いという状態は、先述の通り従業員が会社に対して信頼感や愛着、貢献意欲を持っている状態のことを指しますので、結果として望まない離職は減ると考えられます。

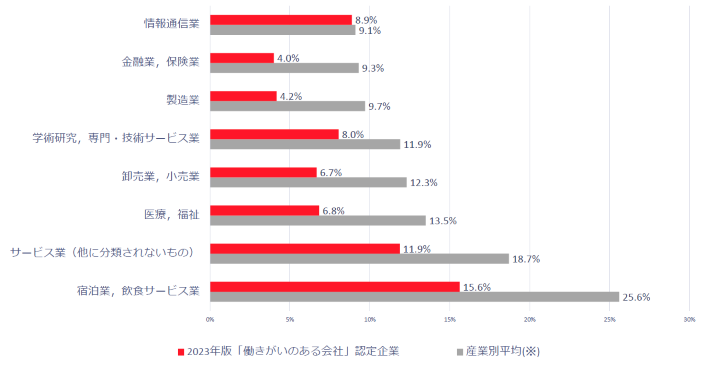

実際、GPTWの「働きがいのある会社」認定企業の離職率を日本の産業別平均離職率と比較すると、業種によってばらつきはあるものの全体的に認定企業の方が離職率は低くなっています。

2023年版「働きがいのある会社」認定企業と産業別の「離職率」データの比較

出典:厚生労働省 令和 3 年雇用動向調査結果の概要「 2. 産業別の入職と離職」 図 3 1 産業別入職率・離職率(2021年)

なお、離職率データにはフルタイムとパートタイムの離職率が含まれる。

ただし、昨今は会社に不満があるという理由以外でも、自身のキャリアアップのために前向きな転職を選ぶ人も増えています。特に働きがい認定企業ではキャリアの自律意識が高い人が多く、また会社側も自社のビジョンにマッチしなくなった従業員を無理に引き留めることはせず新たなキャリアを後押しする傾向にあります。よって、離職率が高いからといって必ずしもエンゲージメントが低いわけではないことには注意が必要です。

人材確保

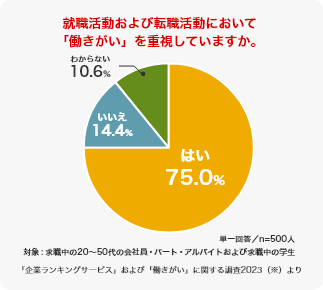

3つ目のメリットは人材確保です。会社の採用強化と従業員エンゲージメント向上は遠い話のように思えるかもしれませんが、実は密接に関係しています。当社が2023年に行ったインターネット調査では、実に75%の求職者が就職活動・転職活動において働きがい(≒エンゲージメント)を重視していることが分かっています。

また、働きがい認定企業に認定されたことによる効果を聞いたところ、以下のような声が寄せられています。

- 新卒応募者数が前年比160%に増加した

- GPTWの認定を見てエントリーした応募者の割合が25%いた

- 働きがいの高さが安心感に繋がり、内定辞退が減った

つまり従業員エンゲージメントを上げ、その結果を客観的に測れる何らかの形で証明し、広報すれば、それは採用面で大きなアピールポイントになると言えます。

採用ブランディング、インナーブランディング、コーポレートブランディングなら働きがい認定。世界約170ヶ国で支持される権威ある企業認定制度で、「選ばれる企業」になりませんか?調査実施後最短2週間で取得可能!

イノベーション

4つ目のメリットはイノベーションです。前述の通り国際競争が激化する中で、日本企業からイノベーションを起こしていこうという気運は高まっています。この点においても、従業員エンゲージメント向上は重要なポイントになります。

イノベーションとは革新的な創造だけではなく、既存業務の改善活動も含みます。いずれにせよ、現状を何らかの目的で変革していくことであり、それは待っていても自然派生的に起こるものではありません。企業におけるイノベーションの礎となるのは、従業員から新たなアイデアや意見が積極的に寄せられる組織風土です。そのためには会社から強制的に命じてアイデアを出させることではなく、従業員自身がそれを「やりたい」と思う内発的動機付けが必要です。

従業員エンゲージメントを高めるステップ

この記事を読んでいる多くの方は、「どうすれば従業員エンゲージメントが高まるのか」ということにも関心があるのではないでしょうか。

前提として、「従業員エンゲージメントを高める方法に唯一の正解は無い」ということを認識しておく必要があります。従業員が何にやりがいを感じるのか、どうすれば会社に信頼感や貢献意欲を持ってくれるのかは、その会社に属する人の価値観やカルチャーによって異なるからです。まずは自社の現状を知り、そこから抽出された理想とのギャップに対して手を打っていくというのがあるべき姿です。ここからは、その具体的なステップについてお伝えします。

はじめに:ありたい職場の姿を描く

従業員エンゲージメントを高める具体的な活動に入る前に、まずもって重要なのが「ありたい職場の姿を描く」ということです。多くの企業では経営理念やミッションが制定されていますが、それらの実現のためにはどのような職場でありたいのか、従業員にどのような行動を期待するのかを、できる限り解像度を高めて言語化しましょう。そうしないと、せっかく活動を始めても従業員に意図が伝わらない、施策が的外れなものになってしまうといった危険性があります。また、経営者一人が分かっている状態ではなく、職場づくりの担い手全員の共通認識とすることが大切です。

ステップ1:従業員サーベイの実施

ありたい職場の姿を描いたら、次は自社の現状を把握しましょう。「改めて調べなくても何となく分かっている」と思う方もいるかもしれませんが、職場づくりは一人でなく職場を構成するメンバー全員でするものです。そのときに主観だけに頼って行動しようとすると、意見の分裂や、認識の齟齬が生まれかねません。誰もが納得できる客観的な(数値的な)根拠を用意しましょう。

手法は様々考えられますが、まずは全社的な従業員向けサーベイを実施し、会社全体の傾向を知っておくことをおすすめします。会社というのは一つの経営理念やミッション・ビジョン・バリューのもとに求心力を高め、経営・管理者層と従業員が同じ方向を見て動いていくことで一気に力を発揮します。そのため、会社という組織を一人の人間に例えた時の「性格」のようなものを把握することができれば、その元々ある性格を大切にしながら、カルチャーを強固なものに仕上げていくことが出来るでしょう。

ステップ2 調査結果から取り組みテーマを決める

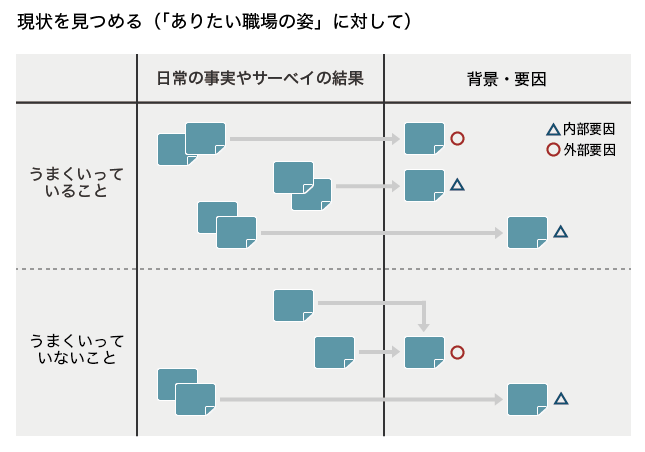

サーベイを実施したら、最初に決めたありたい姿に照らして、「うまくいっていること」と「うまくいっていないこと」を洗い出します。同時に、事象の背景にある「要因」についても考えましょう。この時、要因は以下の2つに区分できます。

・内部要因・・・自社で対応できること

・外部要因・・・自社では対応できないこと

職場環境を改善しようと思うとどうしても「うまくいっていないこと」だけに目が行きがちですが、「うまくいっていること」にも目を向けることが大切です。そこを把握していないと、悪い部分を改善したいあまりに元々持っている“良い部分”を潰してしまうことになりかねません。

このように事実・結果と要因を結び付けながら洗い出したら、主に内部要因を中心に、今期取り組む「職場テーマ」を決めます。例えば「経営者からの発信強化」や、「テレワーク下でのチームワーク強化」といった具合です。あまり多すぎても取り組みが中途半端になるので、特に重要だと思う1~2つ程度のテーマに絞って始めるのが良いでしょう。

ステップ3:打ち手の機会を広げる

テーマを選択したら、次は打ち手を考えていきます。このとき、いきなり決め打ちでやることを考えるのではなく、「現状の職場では打ち手としてどのような機会があるのか」を一度棚卸しすることをおすすめします。それによっては必ずしも新しい施策を始める必要は無く、今ある施策の運用を見直す方が近道になることもあるかもしれません。

また、似たような課題を持つ他社はどうしているのか情報収集をすることも有効です。業種や従業員規模が同じ企業、あるいは企業の成長フェーズとして似たような段階にある企業は、概して同じような課題を抱えているものです。そのまま真似すれば同じように効果が出るということはありませんが、まずは情報を集め、自社に取り入れられそうな部分は取り入れてみるのが良いでしょう。

ステップ4:取り組み内容を決める

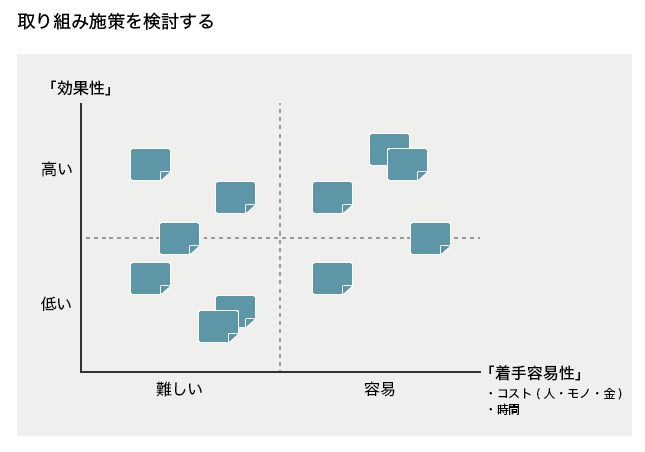

いよいよ、それぞれの職場テーマについて具体的な取り組み内容を考える段階に入ります。アクションを考える際には、あまり考えすぎず、自由な発想で数を沢山あげることを優先しましょう。思いついたものは付箋などに手あたり次第書いていきます。

風呂敷を広げてアイデアを出しきったら、最終的には優先順位を決めて絞ることが必要になります。その際、「効果性」×「着手容易性」の2軸でアイデアを分類してみると、整理がしやすくなるかもしれません。

特に「効果性」はやってみないと分からないという部分もありますが、まずは他に出ているアイデアと相対的に比較したときのイメージで決めてしまって大丈夫です。分類が終わったら、実際に着手する施策を議論し、決定します。施策は1テーマにつき1~2つに絞るのが良いでしょう。

特に「効果性」はやってみないと分からないという部分もありますが、まずは他に出ているアイデアと相対的に比較したときのイメージで決めてしまって大丈夫です。分類が終わったら、実際に着手する施策を議論し、決定します。施策は1テーマにつき1~2つに絞るのが良いでしょう。

ステップ5:計画を立て実践する

決定した施策を行動に起こすには、先々の長期的な計画を立てることが重要です。

・いつ何を実行するのか

・どのような体制・メンバーで実行するのか

・どのような状態を目指すのか(定量化できるものは、数値として決める)

・どのタイミングで振り返りをするか

といったことを予め言語化しておくことで、いつの間にか取り組みがフェードアウトすることがないようにしましょう。

取り組みは必ずしも経営者や人事だけが先導するものではありません。部署や店舗単位の活動もあるでしょうし、中には部署横断型のタスクフォースを組む企業もあります。ただし、「なぜその取り組みをする必要があるのか」という大義名分を当事者たちがきちんと持てていることは非常に重要です。経営者自らがその理由や必要性を語りかけることで、施策の担い手が当事者意識を持てるようにする工夫は必要でしょう。

エンゲージメントサーベイのメリットや実施の流れは以下の記事でも詳しくご紹介していますので、チェックしてみてください。

【ホワイトペーパー】エンゲージメントサーベイ導入ガイド【比較表あり】

エンゲージメントサーベイは、働き方改革や人的資本経営の活性化にともない、注目を集めています。この資料では、エンゲージメントサーベイの基本情報や目的、メリットに加え、実施の注意点や手順、ポイントなど細かい点まで解説します。

従業員エンゲージメントを高める方法

従業員エンゲージメントを高めるステップを説明しましたが、やはり取り組み内容を決めるところで悩んでしまう企業は多いでしょう。先述の通り「従業員エンゲージメントを高める方法に唯一の正解は無い」のが大前提ですが、ここではGPTWの全員型「働きがいのある会社」モデルをベースに、参考となる観点を紹介します。

ミッション・ビジョン・バリューを言語化、浸透させる

従業員エンゲージメントが高い企業の土台として共通しているのは、ミッション・ビジョン・バリューが言語化され、浸透していることです。

- ミッション:企業が果たすべき“会社の使命”

- ビジョン:ミッションを実現するために、将来に向かって“ありたい姿”

- バリュー:世の中に対して“約束すること”、“従業員に求められる行動指針、判断基準”

ミッション・ビジョン・バリューは、従業員が「なぜその会社で働くのか」に直結する要素であり、同じ志を持った従業員の求心力を高めていく役割を果たします。

これらを社内の暗黙知のようにするのではなく「言語化する」ことがまず第一歩ですが、意外と多いのは、言語化されただけで浸透していないケースです。以下の記事では組織浸透の具体的なステップについて解説しています。

関連記事:ミッション、ビジョン、バリューとは?違いや組織浸透について解説

リーダーの言動を見直す

リーダー・マネージャーの言動は部下のエンゲージメントに大きな影響を及ぼします。また、先に述べたミッション・ビジョン・バリューの浸透という面でも大きな責任を担っています。

どのようなリーダーシップのスタイルが適切かというのは、突き詰めて言えば部下一人ひとりによって異なり、すなわち一人ひとりとの対話を重ねていくほかありません。しかし実態として世の中には自身の業務も持っているプレイングマネジャーやリーダーが多い中で、これは大変難易度の高いことであるのも事実です。

そこで、全体の大まかな傾向を掴んでスタイルを見直すことは初めの一歩になるかもしれません。以下の記事では組織フェーズとメンバーの成長ステージに合わせたリーダーシップのあり方を解説しています。

関連記事:エンゲージメントを高めるリーダーシップの4タイプ~「組織フェーズ」×「メンバーの成長ステージ」との相性~

経営・管理者層への信用を高める

経営・管理者層への信用を高めることも従業員エンゲージメント向上の観点のひとつです。一般従業員にとって、経営・管理者層とは会社の未来を映す鏡のように見えています。会社の進むべき道筋を示し、そのうえで一般従業員とのコミュニケーションを十分に行う必要があります。

具体的には以下のような観点でチェックしてみてください。

- 会社のビジョンや重要な事柄について十分に従業員に説明しているか

- 部下に権限移譲をし、裁量の大きい仕事を任せているか

- ミッション・ビジョン・バリューを自ら体現しているか

従業員を尊重する環境や制度を整える

従業員を尊重する環境や制度を整えることも従業員エンゲージメント向上の観点のひとつです。企業が人を選ぶだけではなく人から企業が選ばれる時代になった今、「会社から尊重されていない、大切にされていない」と感じた従業員は早期に離職するリスクがあります。感情面で従業員を思いやることはもちろんですが、働く環境や制度の整備も、法改正や社会情勢への適応という見方ではなく従業員を「尊重」する取り組みであるとの認識で行っていくと良いでしょう。

具体的には以下のような観点でチェックしてみてください。

- 失敗をとがめず挑戦を奨励する風土があるか

- キャリア開発のための研修や能力開発の機会が豊富に用意されているか

- ワークライフバランスを保てるか

組織の公正さを高める

組織の公正さを高めることも従業員エンゲージメント向上の観点のひとつです。公正とは、公平でありえこひいきや偏った見方が無いことを指します。まず基本的なこととして、年齢、性別、人種、性的志向などの違いによって従業員が不利益を被ることが無いようにしましょう。また注意したい点として、「公正」は「平等」とは異なります。例えば評価の場面において、誰に対しても同じ評価を与えるのではなく、同じ判断基準のもと一人ひとりの実態に合わせて評価を行うのが公正です。

具体的には以下のような観点でチェックしてみてください。

- 評価、報酬の納得感があるか

- 誰にでも認められる機会が用意されているか

- 従業員は年齢、性別、人種、性的志向など属性の違いによらず正当に扱われるか

会社・仕事への誇りを高める

会社・仕事への誇りを高めることも従業員エンゲージメント向上の観点のひとつです。誇りは、やりがいとの関係性が強い要素です。特に若手は社会貢献を軸に職場を決める人も増えており、「自身の仕事が社会の何の役に立っているのか」を可視化出来ないとエンゲージメントが低下する傾向にあります。

具体的には以下のような観点でチェックしてみてください。

- 従業員は会社あるいは地域社会への貢献実感が持てているか

- 従業員は仕事の意味付けができているか

- 従業員は長期勤続意欲を持っているか

組織の連帯感を高める

組織の連帯感を高めることも従業員エンゲージメント向上の観点のひとつです。中には一人で黙々と作業をしたりと個人商店的な働き方を好む人もいますが、多くの人は周囲とのチームワークから得られる喜びを会社に属する醍醐味と感じているのではないでしょうか。しかしテレワーク主流の企業も増えてきており、会社として意識的に取り組みをしなければ簡単にコミュニケーション量が減少し孤立化する従業員が増えるリスクがあります。

具体的には以下のような観点でチェックしてみてください。

- 特別なことを祝い合う風土があるか

- 入社者や異動者を歓迎する風土があるか

- 困った時にお互いに助け合う風土があるか

まとめ

これからの企業は「従業員満足度」だけでなく「従業員エンゲージメント」を高める必要性が出てきていることや、高めるためのステップについて、ご理解頂けたでしょうか。

1、2年で従業員エンゲージメントを飛躍的に高められる企業は殆どありません。今回ご紹介した従業員エンゲージメントを高めるためのステップは、定期的に振り返りを行い、同じサイクルを何度も繰り返すことで少しずつ効果が表れてきます。従業員サーベイも定期的に実施し、重点テーマとした部分の数値の推移を追っていくと、取り組みのモチベーションを保ちやすくなるでしょう。

「働きがいのある会社」調査

「ありたい姿を描き、そこに対してのギャップを把握する」というのは、初めてこういった取り組みをする企業には難易度が高く感じることもあるかもしれません。そんなときは、GPTWが提供する従業員サーベイ(「働きがいのある会社」調査)を活用するのはいかがでしょうか。

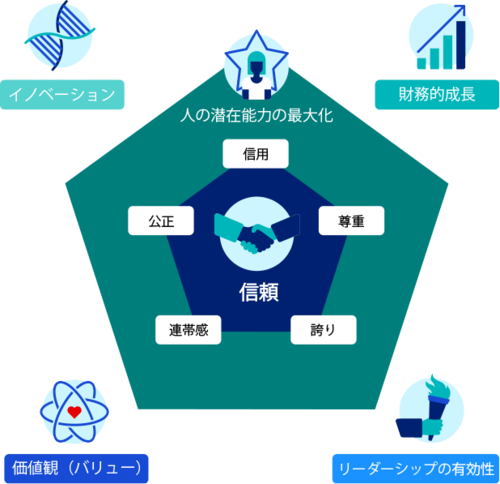

「働きがいのある会社」調査は、社員が働きがい(エンゲージメント)を持って働いている会社の多くに共通する5つの要素―信用・尊重・公正・誇り・連帯感―を測るサーベイです。予め「あるべき姿」の観点がモデルで示されていると考えると、何もないところから考えるよりは議論がしやすくなるのではないでしょうか。

この調査の結果(スコア)が高い企業群と低い企業群では業績に明確な差があることも研究結果として出ており、自信を持っておすすめできるモデル、調査内容になっています。

従業員が定着しない原因を突き止めます。エンゲージメントサーベイ

世界約170ヶ国で10,000社以上が導入。機能豊富なサーベイプラットフォームで、従業員の声を可視化して働きがいを高めませんか?上位企業は「働きがい認定企業」に選出!

働きがいワークショップ

また、サーベイを実施したものの、「打ち手の機会を広げる」「取組内容を決める」段階で議論が紛糾したり、逆に議論が全く盛り上がらなかったりという課題が出てくることもあります。GPTWでは、調査結果を活用し打ち手を探るための「働きがいワークショップ」をご提供しています。人・組織領域の専門的なトレーニングを積み、企業の働きがい向上について知見を持ったトレーナーが進行を担当し、参加者が従業員エンゲージメント向上について主体となって考え、明日から「一歩」が踏み出せるように運営を行います。

これらのサービスを、従業員エンゲージメントを高めるための有効な手段として、より多くの企業にご活用頂けることを願っています。