ワーク・ライフ・バランスとは?働き方の意味や定義・メリットや古いと言われる理由をわかりやすく解説

更新日 2025.03.242025.03.24コラム

現代の働き方を考える上で、「ワーク・ライフ・バランス」という言葉を耳にする機会が増えました。この概念は、仕事と私生活の調和を図り、充実した人生を送るための重要な考え方として広まっています。

とりわけ、長時間労働が根強い日本では、企業や行政がワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取り組みを進めています。一方で、近年ではワーク・ライフ・バランスに変わる新たな考え方も広がり始めています。本記事では、ワーク・ライフ・バランスの意味や定義、そのメリット、そして現代の働き方における課題について詳しく解説します。

ワーク・ライフ・バランスの基本

ワーク・ライフ・バランスとは、仕事と生活の調和を図ることを目的とした概念です。近年、日本社会においても重要視されるようになった考え方であり、多くの企業や行政機関がワーク・ライフ・バランスの推進に取り組んでいます。 ワーク・ライフ・バランスが広がる背景には、長時間労働や過重労働がもたらす健康問題、介護や育児といった家庭との両立の難しさなど、日本特有の社会問題が影響しています。以下に、ワーク・ライフ・バランスの意味や歴史、そしてその重要性について詳しく解説します。

ワーク・ライフ・バランスの意味と定義

ワーク・ライフ・バランスとは、特定の年齢層や性別に限定されるものではなく、すべての労働者にとって重要な考え方です。仕事と生活の調和(バランス)を意味し、個人の経済的自立や健康を維持しながら、社会全体の生産性向上を図ることを目的としています。

内閣府は2007年に「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」を策定し、これを国民全体の指針として掲げました。この憲章では、ワーク・ライフ・バランスを「すべての人が仕事上の責任を果たしつつ、子育てや介護などの生活面でも充実した時間を確保できる状態」と説明し定義しています。

また、仕事と生活がバランスを取れた状態という比率は個人によって異なります。ワーク寄りの状態の方がバランスが取れているという人もいれば、ライフを重視した働き方を望むという人もいます。それぞれの状況や価値観に応じて、働き方や働く量を調整することが求められます。とりわけ、経済的自立を目指しながらも健康を維持するためには、適切な働き方を選択し、社会全体でその実現を支援する仕組みが必要です。

ワーク・ライフ・バランスの歴史と背景

ワーク・ライフ・バランスの概念は、1980年代後半にアメリカで誕生しました。当時のアメリカでは、労働者の仕事と生活のバランスが崩れ、ストレスや健康問題が深刻化していました。そのため、労働環境の改善を目指し、企業や政府がワーク・ライフ・バランスの推進に取り組み始めたのです。

日本においてワーク・ライフ・バランスが本格的に意識されるようになったのは1990年代以降です。高度経済成長を経た日本では、長時間労働が一般化し、多くの労働者が過労や家庭との両立に苦しんでいました。これを受け、政府や企業が働き方改革の一環としてワーク・ライフ・バランスの見直しを進めるようになりました。

現在では、仕事と生活の両立支援を軸にしつつ、労働者の生産性向上を目的とした取り組みが増えています。行政主導の政策やIT技術を活用した、柔軟な働き方の導入もその一つです。ワーク・ライフ・バランスは単なる労働時間の短縮だけが対象ではありません。個人の幸福度を高め、社会全体の相乗効果を生み出す重要な要素とされています。

ワーク・ライフ・バランスは古いと言われるのはなぜ?

近年、一部では「ワーク・ライフ・バランスは古い」といった意見も聞かれます。しかし、決してそうではありません。むしろ、現代においても重要な概念であり、柔軟な働き方を実現するための指針として活用されています。

ワーク・ライフ・バランスが古いとされる理由のひとつは、単に労働時間を減らすことが目的であると誤解される点にあります。ひと昔前の日本では、サービス残業というような考えが当たり前のものとして浸透していました。近年は、働き方改革の流れに代表されるように、長時間労働を減らそうという取り組みが多くの企業で見られます。そうした取り組みを行っている企業からすれば、労働時間を減らすという動きは、もはや「当たり前」のものかもしれません。

しかし、実際のところ、ワーク・ライフ・バランスの狙いは「高い成果を維持しながら、個人の生活も充実させる」ことが本質です。そのため、単なる労働時間削減の方法論ではなく、働き方そのものの見直しを伴う概念として再評価されています。

また、テクノロジーの発展により、リモートワークやフレックスタイムなど、新しい働き方が広まりました。これにより、仕事と私生活のバランスを柔軟に調整できるようになり、ワーク・ライフ・バランスの考え方はますます重要になっています。

ストレスの軽減やモチベーションの向上にも寄与するワーク・ライフ・バランスは、今後も社会全体で推進されるべき課題であるといえます。働く人々の生活をより良いものにするために必要不可欠な考え方です。

ワーク・ライフ・バランスが必要とされる理由

ワーク・ライフ・バランスが求められる背景には、社会の変化や少子化対策、高齢化、働き方の多様化などの要因があります。個人の生活と仕事の調和を図ることは、企業にとっても持続可能な成長を実現するために欠かせない要素です。以下に、ワーク・ライフ・バランスが重要とされる具体的な理由について解説します。

女性の活躍に向けた取り組み

企業がワーク・ライフ・バランスを重視することは、育児と仕事を両立する従業員を支援するために不可欠です。現代では、女性が妊娠・出産を経て働き続けられるよう、十分なサポートを行うことが企業に強く求められています。とくに、出産や育児がキャリアに与えるネガティブな影響を軽減し、女性が安心して働ける環境を整えることが、少子化対策の推進につながります。

ワーク・ライフ・バランスの両立支援を行い、長く働いている女性をロールモデルとすることは、企業にとって重要な経営課題といえます。

高齢化社会への対応

日本は深刻な高齢化社会に直面しています。育児と同様に、介護が抱える問題にも、企業は取り組まなければなりません。親の介護のために休みを取ることを認める企業や、休職後も昇進の機会を提供する企業が増えています。これにより、働き続ける選択肢が広がり、社会全体の労働力確保にもつながります。

働き方多様化への対応

テレワークや副業の解禁など、働き方が多様化しています。企業として多様な働き方を確保することは、優秀な人材の定着を促すほか、従業員の満足度を向上させる狙いがあります。たとえば、企業がリモートワークを推進することで、地方在住者や子育て世代も働きやすくなります。また、個々のニーズに応じた柔軟な勤務形態を導入することで、従業員の満足度や定着率の向上にもつながります。

採用ブランディング、インナーブランディング、コーポレートブランディングなら働きがい認定。世界約150ヶ国で支持される権威ある企業認定制度で、「選ばれる企業」になりませんか?調査開始後最短2週間で取得可能!

ワーク・ライフ・バランスが生むメリット

ワーク・ライフ・バランスを実現することは、企業や個人にとって多くのメリットをもたらします。働きやすい環境が整うことで、従業員のモチベーションが向上し、企業の競争力も強化されます。以下に、ワーク・ライフ・バランスの具体的なメリットについて詳しく解説します。

従業員のモチベーションとエンゲージメントの向上

ワーク・ライフ・バランスの取り組みは、長時間労働の見直しや業務効率の改善を促します。

単純に労働時間を削減するだけでは、生産性が落ちてしまいます。ワーク・ライフ・バランスを念頭に業務の見直しもセットで取り組むことが求められます。

ワーク・ライフ・バランスを推進する一貫として、業務の自動化やタスク管理ツールを導入すれば、従業員の業務負担が減少し、残業時間を削減することができます。これにより、従業員がプライベートを充実させ、結果的にモチベーションや生産性の向上につながります。

また、適切な休息や有給の取得を職場が推奨することで、従業員の仕事へのエンゲージメントが高まり、より良いパフォーマンスを発揮できるようになります。フレックスタイム制度や在宅勤務の導入により、個々のライフスタイルに合わせた働き方が可能になり、業務に対する満足度が向上するケースも多く見られます。

企業イメージの向上と人材採用競争力の強化

ワーク・ライフ・バランスを推進する企業は、「働きやすい企業」「従業員を大切にする企業」として社内外から評価されます。たとえば、柔軟な勤務形態や充実した福利厚生を導入することで、求職者に対する企業の魅力が高まり、採用競争力が強化されます。また、企業が従業員の生活を考慮した制度を整えることで、離職率の低下にもつながります。

厚生労働省の「平成30年若年者雇用実態調査の概況」によれば、15歳〜34歳の若年正社員は、雇用の安定性のほか、福利厚生や労働時間・休日等の労働条件を重視しています。ワーク・ライフ・バランスが整った職場であるということは、求職者に対してアピールポイントとなります。

また、様々な自治体がワーク・ライフ・バランスの整った企業に対して認定企業制度を設けています。こうした制度を活用し、働きやすい職場環境をアピールすることで、求職者にとって魅力的な企業になります。

とくに中小企業においては、ワーク・ライフ・バランスの取り組みが他社との差別化要素となり、優秀な人材を確保する上で重要な戦略となっています。加えて、従業員が仕事と私生活を両立しやすい環境が整うことで、職場の満足度や定着率が向上し、企業の持続的な成長につながります。

※参考:厚生労働省「平成30年若年者雇用実態調査の概況」

業務以外の体験を通じた従業員の成長促進

ワーク・ライフ・バランスを推進することで、従業員が業務外の活動に参加しやすくなります。たとえば、スキルアップセミナーやボランティア活動、地域活動などに積極的に関わる機会を持つことで、新たな知識や視野を広げられます。これにより、コミュニケーション能力やリーダーシップスキルの向上が期待され、業務にも良い影響を与えられるでしょう。

また、資格取得のための学習時間を確保できる環境が整えば、専門知識の習得につながり、企業内でのキャリアアップの機会が増えることも考えられます。IT分野では従業員が業務外でプログラミングやデータ分析のスキルを学び、それを仕事に活かすケースも増えています。このように、業務外の体験を通じて得たスキルや知識が業務に反映されることで、個人の成長だけでなく、企業の発展にも寄与することが期待されます。

【ホワイトペーパー】働きがいとは何か?~これを読めば、「働きがい」のあれこれが分かる!~

「働きがい」は漠然とした言葉であるため、その実態はよく分からないという方も多いのではないでしょうか。 本資料では、働きがいを構成する要素や、その中でも特に働きがいに影響の強い要素、また企業が働きがいを高めることのメリットなどについて、データとともに紹介します。

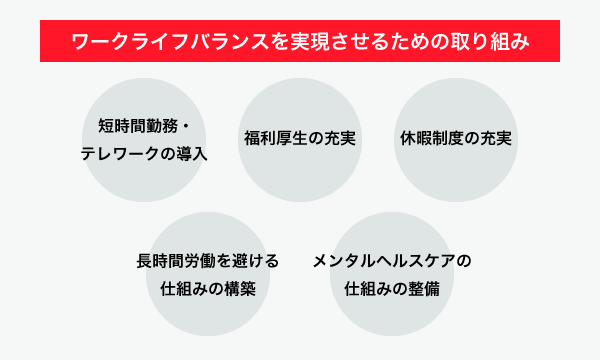

ワーク・ライフ・バランスを実現するための具体例

ワーク・ライフ・バランスの推進に向けて、企業は様々な取り組みを行う必要があります。効率的に働き、生産性を維持するためには、メリハリのある施策が求められます。ワーク・ライフ・バランスの実現に向け、以下の具体的な方法について紹介します。

- 短時間勤務やテレワーク制度を導入する

- 福利厚生を充実させる

- 休暇制度を充実させる

- 長時間労働を避ける仕組みをつくる

- メンタルヘルスケアの仕組みを整える

短時間勤務やテレワーク制度を導入する

ワーク・ライフ・バランスの実現には、労働時間の柔軟な調整が不可欠です。短時間勤務制度は、育児や介護を担う従業員が、仕事を続けながら家庭の責任を果たせるようにするための重要な仕組みです。

たとえば、子どもを保育園に送迎するために1日6時間勤務を選択できる制度を整えることで、仕事と家庭の両立を支援できます。また、テレワークの導入により、自宅やサテライトオフィスなどで働くことが可能になり、通勤時間を削減できます。短時間勤務やテレワークによって、育児や介護と仕事を両立しやすくなり、よりメリハリのある働き方を実現できます。

福利厚生を充実させる

ワーク・ライフ・バランスの実現には、私生活の充実も重要な要素です。福利厚生の充実は、従業員のライフの部分を豊かにします。たとえば、企業が育児サポート制度を導入し、保育施設との提携や補助金の支給を行うことで、働く親が安心して仕事に集中できる環境を整えられます。また、フレックスタイム制を導入することで、通院や家族の送迎など、個々の生活に合わせたスケジュール調整が可能になります。

ジムやフィットネスの福利厚生は、従業員の健康を後押しします。こうした福利厚生制度により、従業員は仕事と私生活のメリハリをつけながら働くことができます。

休暇制度を充実させる

休暇制度の充実もワーク・ライフ・バランスを実現するための重要な要素です。育児休暇や介護休暇は、男女問わず取得しやすい環境を整えることが求められます。

たとえば、男性の育児休暇取得率を高めるために、休暇取得を推奨する社内キャンペーンを実施する企業も増えています。また、リフレッシュ休暇や有給休暇の消化率を向上させるために、計画的な休暇取得を奨励する取り組みも効果的です。休暇を適切に取得することで、従業員は仕事に対するモチベーションを維持しやすくなり、より効率的な働き方が可能となります。

長時間労働を避ける仕組みをつくる

長時間労働は従業員の健康を損ない、生産性の低下を引き起こします。長時間労働を防ぐために、企業は業務の効率化を進めるとともに、無駄な会議の削減やタスク管理の最適化を行う必要があります。

具体的には、週に1回ノー残業デーを設けることで、従業員が定時退社しやすい環境をつくれます。また、業務分担の見直しを行い、従業員に業務が偏らないようにすることも重要です。さらに、残業を行う際には事前に上司の許可を取る制度を導入することで、不要な残業を防ぎ、従業員がメリハリのある働き方を実現できる環境を整えられます。

メンタルヘルスケアの仕組みを整える

ワーク・ライフ・バランスを実現するためには、従業員のメンタルヘルスを守る仕組みの整備も必要です。業務内容や職場の人間関係によって、不安や悩み、ストレスを感じる従業員が増えているため、企業はメンタルヘルスをサポートする体制を整えることが求められます。

定期的なアンケートの実施は、従業員のメンタルヘルスの把握に役立ちます。職場環境に対する従業員の意見を収集することで、問題の早期発見と改善につなげられます。

また、社内に相談窓口を設置し、外部のカウンセリングサービスと提携するというように、従業員が気軽に相談できる環境を整えることも重要です。こうした取り組みによって、職場のメンタルヘルスが向上し、従業員の定着率や生産性の向上にもつながります。

【ホワイトペーパー】若手が活躍する職場とは ~「働きがいのある会社」ランキング上位企業に学ぶ~

この資料では、若手ランキング企業の特徴を通じて、組織で若手がイキイキと活躍するためのポイントを解説し、「働きがいのある会社」ランキング上位に選出された企業の実際の取り組み事例を紹介します。

ワーク・ライフ・バランスを推進するポイント

ワーク・ライフ・バランスを推進するためには、企業が積極的に取り組むべきいくつかのポイントがあります。以下に、その具体的なポイントについて解説します。

経営者が繰り返し発言する

ワーク・ライフ・バランスの推進は、経営戦略のひとつです。経営トップが継続的にメッセージを発信し、明確な方針とその重要性を組織全体に浸透させることで、従業員の意識改革につながります。ワーク・ライフ・バランスの推進を経営戦略に組み込むことで、重要な課題であるという共通認識を持つことが可能です。

経営トップは、繰り返し発信することが重要です。ウェブサイトや社内報、株主総会など、様々な場面で考えを言語化します。方針を明確にし、取り組みに落とし込むことで、ワーク・ライフ・バランスの実現に近づきます。

担当部署をつくる

ワーク・ライフ・バランス推進のため、専任の担当者や担当部署を設置します。これにより、組織的な取り組みが可能となります。

担当者は制度の企画・立案や運用だけでなく、経営トップの思いを従業員に伝える役割を果たします。また、従業員の意見を汲み取る「社内の緩衝材」としての役割を担うことが重要です。

担当部署だけで取り組むのではなく、ときにはプロジェクトチームをつくり、横断的に社内からメンバーを募ります。これにより、社内全体を巻き込んだ施策を展開できます。

制度を周知する

テレワークや時間外労働の上限設定、休暇取得の促進など、具体的な制度を定め、それを社内に徹底的に周知する必要があります。制度はあっても知らなかったり、対象と思っていなかったりするケースも少なくありません。

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、どのような支援制度を会社が用意しているのか、折に触れ伝えるようにします。研修の機会を設けるのも効果的です。

現場の現状を把握する仕組みを整える

ワーク・ライフ・バランスを推進するためには、現場の実態と課題を正しく把握することが不可欠です。社内で取り組みを推進していたとしても、従業員にとっては不十分かもしれません。また、欲しい制度がないというような不満もあるかもしれません。

このような課題を解決するには、現場の声を定期的に収集し、柔軟な働き方を実現するための改善を続けることが重要です。従業員の声をしっかりと把握する仕組みを整えることで、持続可能なワーク・ライフ・バランスの実現が可能になります。

取り組み状況を見える化する

ワーク・ライフ・バランス推進の取り組み状況や成果を「見える化」し、定期的に制度を見直すことが重要です。たとえば、労働時間の推移や年次有給休暇取得率、テレワーク実施状況などの数値を可視化することで、進捗を社内で確認できます。

目標に達していなければ、課題を見直し、改善します。データを基に改善策を検討し、定期的に見直しを行うことで、より効果的なワーク・ライフ・バランスの推進が可能となります。

【ホワイトペーパー】職種別働きがい向上のポイント ~これを読めば、職種ごとに対応すべきポイントが分かる!~

この資料では、働きがいを高めるうえで起こりがちなネガティブな状態を、職種ごとに分析・解説します。あわせて、職種ごとに起こりがちなネガティブ状態に合わせた対応策も方針として示しているため、ぜひ参考にしてみてください。

新しい考え方:ワークライフインテグレーションとは

近年、ワーク・ライフ・バランスの考え方に加え、新たな概念として「ワークライフインテグレーション」が注目されています。この考え方は、仕事と生活を対立するものとして捉えるのではなく、統合(インテグレーション)して調和を図ることを目的としています。

また、ワーク・ライフ・バランスに近い概念として、ワーク・イン・ライフという考え方があります。ワーク・イン・ライフは、仕事を人生の一部として捉え、個人の価値観に応じた働き方を重視する概念です。

ここでは、ワークライフインテグレーションやワーク・イン・ライフの概要、ワーク・ライフ・バランスとの違いについて詳しく解説します。

ワーク・ライフ・バランスとワークライフインテグレーションの違い

ワークライフインテグレーションも、ワーク・ライフ・バランスも、仕事と生活の双方を充実させるという点では同じ考えです。しかし、ワーク・ライフ・バランスは「仕事」と「生活」を分けて考えた上で、時間的な調整や仕事量、もしくは働き方を調整しより良い方向に向かう考えです。

一方、ワークライフインテグレーションは、仕事と生活を線上のものとして捉え、それぞれが人生の一部として統合する考え方です。ワークライフインテグレーションは、「仕事もプライベートも生活の一部であり、双方が充実することで人生が豊かになる」と考えます。

ワーク・イン・ライフとは?

ワーク・イン・ライフとは、ライフ(人生)のなかにワーク(仕事)があると考え、人生を第一に置く考え方です。2021年8月に総務省が発表した「ポストコロナの働き方『日本型テレワーク』の実現」でも、ワーク・イン・ライフに触れられており、人生の中の一部として仕事があるという考え方は、多くの人に馴染むであろうと言われています。

ワーク・ライフ・バランスとワーク・イン・ライフの違いは、仕事と生活の捉え方にあります。どちらも、人生を充実させるものですが、ワーク・ライフ・バランスでは、仕事と生活の量を調整することで、より満足できる生き方を目指します。ワーク・イン・ライフは、仕事も生活も人生の一ピースと考えています。そのため、ワークとライフは対立構造ではなく、人生に必要な要素であると捉えます。

ワーク・イン・ライフの目的は、仕事と生活の境界を柔軟にし、3つの主要な要素(時間の管理、働き方の選択、価値観の調和)を統合することで、ライフステージに合わせ、より充実した人生を送ることです。ワーク・ライフ・バランスと関連しながらも、より包括的な視点を持つこの考え方は、今後の働き方改革の重要なテーマとなるといえます。

ワーク・ライフ・バランスを取り入れている企業の事例

ワーク・ライフ・バランスを推進するために、様々な企業が独自の制度や取り組みを実施しています。以下に、ワーク・ライフ・バランスを積極的に取り入れている企業の事例を紹介します。

子育てがしやすい環境づくり

人材サービス業のA社では、子育て中の従業員が働きやすい環境を整えるために、産休・育休制度や復帰支援制度(短時間労働制)を導入しています。また、育児だけでなく、親の介護や子どもの学校の問題など、従業員がどうしてもサポートしたい事由がある場合、必要に応じて数ヶ月の休職期間を認める制度も設けられています。

さらに、子どものいる従業員同士の定期的な食事会を開催し、子育てや仕事について意見交換を行う場を提供することで、従業員同士の支援体制を強化しています。定期的なコミュニケーションの場を設けることで、それぞれの立場を理解でき、自然とチーム力が向上します。

また、妊娠中および産後1年以内の女性従業員に対し、妊娠症状対応休暇として7日の有給休暇を付与する規則を制定。より柔軟な働き方を実現できるよう取り組んでいます。

従業員が様々な状況に応じて活用できる多様な福利厚生

コンサルティング業のB社では、雇用形態に関係なく、すべての従業員が利用できる多様な福利厚生を提供しています。これにより、家族に関連した休暇や健康面のサポートなど、個々のニーズに応じた選択が可能になっています。

たとえば、従業員の健康維持を目的とした「検診タイム」制度では、体調が優れない時や定期健診を受ける際に勤務時間内に病院へ行ける仕組みを整えています。また、「メディカル休暇」では、体調不良時にお金の心配をせず療養できるよう、年間3日間まで給与を全額支給する制度を設けています。

さらに、妊娠中の体調不良による欠勤をサポートする「マタニティ休暇」では、妊娠から産休までの間に5日間の給与を全額補償する制度を提供。また、子育て支援として「参観日タイム」制度を導入し、勤務時間内に子どもの学校行事(参観日や運動会など)に参加できる環境を整えています。これらの取り組みが、ワーク・ライフ・バランスの推進に貢献しています。

勤務中のプライベートタイム

サービス業のC社では、多様な働き方を支援するために、勤務中に自由に2時間のプライベートタイムを取得できる制度を導入しています。この制度では、従業員が病院への通院や子どもの学校行事、さらには趣味や自己研鑽のために時間を活用することが可能です。

とくに、この制度では事前の承認が不要であり、従業員が自分のタイミングで利用できるため、ストレスの軽減やモチベーション向上につながっています。利用率も高く、多くの従業員から「仕事とプライベートのバランスが取りやすくなった」と高い評価を得ています。

このように、企業ごとに異なる形でワーク・ライフ・バランスの推進が進められており、従業員が働きやすい環境を整えるための様々な工夫が行われています。

【ホワイトペーパー】働きがいを向上させるための施策事例15選

「働きがい認定」として認められた企業が実際に取り組んでいる施策から学んでみませんか?この資料では、働きがいを高めるうえで企業が直面しやすい5つの組織課題とそれらの課題に対する具体的な施策事例について紹介します。

理想のワーク・ライフ・バランスに向けて「働きがい認定」が役立つ

ワーク・ライフ・バランスを整えることは、企業にとって重要な経営課題といえます。ワーク・ライフ・バランスが整った職場であれば、従業員のモチベーション向上や生産性向上、さらには定着率の向上が見込めます。

働きがい認定は、このようなワーク・ライフ・バランスが整った組織であることを対外的に証明するのに役立つ制度です。認定を得ることで、働きがいのある会社であることが証明されます。そのため、求職者に安心感をもたらし、採用活動にプラスに働きます。