これからの日本企業の「働きがい」

更新日 2020.04.152019.01.15メディア掲載

自分の勤める会社は、果たして本当に働きがいがあるのだろうか――、国の進める「働き方改革」の影響もあり、会社の働きがいが注目を集めている。世界最大級の働きがい専門研究機関であるGPTW(Great Place to Work)の日本における運営機関(GPTWジャパン)として調査研究を進めてきた働きがいのある会社研究所の岡元 利奈子氏に、日本企業の「働きがい」の特徴、ランキングの動向などについて聞いた。

※本コンテンツはM&A Onlineの記事(https://maonline.jp/articles/hatarakigai、2018年12月19日公開)から許可を得て転載したものです。禁無断転載 (C)M&A Online

世界60か国で展開する「働きがい」の新基準

「働きがい」という考え方は、もともとどんなことからスタートしたのですか。

私どもの事業のスタートは、1970年代、米国サンフランシスコで今の事業のファウンダーの一人であるロバート・レベリングが労働記者をやっていたときにさかのぼります。当時のアメリカは労働争議が多発していた時期で、労働争議の頻発する会社と従業員が会社にコミットして業績を伸ばしている会社ではいったい何が違うんだ、とインタビューして回った。それがスタートですね。

後者の素晴らしい会社には共通点や特徴がある。それをグレート・プレイスと呼び、そのモデルを広めていくことにしました。

その体験をもとに、全米3,000人ほどのインタビューの結果をまとめた『a great place to work』という本がベストセラーになり、1984年にはミルトン・モスコウィッツとの共著で、『The 100 Best Companies to Work for in America』という本もまとめた。 そのとき、「働きがいのある会社」の定義ができ上がりました。

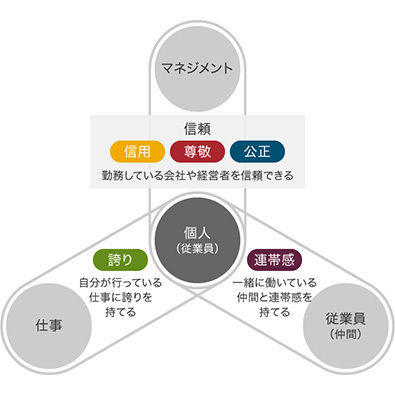

その定義から下図のようなモデル化も進み、それぞれの会社をランキングして、米国『フォーチュン』誌で1998年から発表するようになりました。その後、その定義とモデルは米国に限ったものではないと考え、国や時代などを超えた普遍的な概念として、いまは世界約60か国に展開しています。

従業員から見た「働きがいのある会社」モデル

日本でのランキングはどのように進んだのでしょう。

日本でのランキングの公表は2007年からですね。2018年で12回目の発表です。このところ主に『日経ビジネス』などで発表されています。また、最近では、世界基準での働きがいの高め方をお伝えする『世界でいちばん働きがいのある会社』という本もGPTWのCEOであるマイケルC.ブッシュとGPTW調査チームでまとめています。

岡元さんご自身が感じる「働きがいのある会社」に対する意義や運営機関として携わるようになったきっかけについて教えてください。

私は2014年からGPTWジャパンの運営に関わっています。「働きがいのある」会社の実現を通じて、人や組織の力を最大化させることは、個人にとってはハッピーですし、会社にとってもイノベーションの創出や生産性向上、業績向上につながり、あたり前に取り組むべきことだと。それが結局は企業力、国力になってすべてがつながっていくと思っています。

個人と組織にとってすばらしいことで、双方にとってメリットの大きいことだと考えています。

岡元さんが関わられた当初から比べて、企業の「働きがい」に関する意識は変わってきていますか。

GPTWのスタンスは「働きがいのある会社」の調査に関して賛同し、“手を挙げていただいた”会社の調査をするというものですが、ご希望いただく企業数も年々増えています。日本でのランキング発表時(2007年)の参加企業数は62社でしたが、2014年には209社、2018年は438社。ここ数年は、日本では働き方改革が始まった時期から大きな変化が起きていると実感しています。

それは、どのような変化でしょう。

広い視点で捉えると、日本では生産年齢人口が急速に減りつつあります。加えて、もともと労働生産性が他国に比べ低いといわれてきました。そこで、“いい人”を引きつけて(アトラクション)採用し、その優秀な人材が自社に定着するための施策(リテンション)を実施し、モチベーション高く働き続けてもらうことが企業には欠かせません。

従来、この「アトラクション、リテンション、モチベーション」は重要だといわれてきましたが、その重要性がますます高まっているということです。

「働き方を変える」ことを目的とすると失敗する!?

「働きがいのある会社」の浸透のなかで、国が進める働き方改革とは違うものであると考えていらっしゃいますね。

そうですね。生産年齢人口が減り、かつ生産性が低いということで、「1億総活躍社会」を謳って働き方改革を進めていく。国の動きは私たちのビジネスにも大きな影響を与えています。ただ、働き方改革が即ち「働きがい」を高めるかと言うと、そうではないケースがあると思います。

それはどのようなことでしょうか。

私たちは、「働きがい」とは「働きやすさ」と「やりがい」がかね備わった状態だと考えています(「働きがい」=「働きやすさ」+「やりがい」)。現在の働き方改革は主に「働きやすさ」を高めるための取り組みです。

働き方改革は重要ですが、働き方を変えることそのものだけを「目的」として取り組んでいる会社はだいたい失敗しているんですね。「なんのために働き方を変えなくてはいけないのか」が個人の腹に落ちていない、腑に落ちていない状態で進んでいるからだと思います。

仕事が減らないまま労働時間を削り、コミュニケーション不足のまま「休みを取れ」といわれれば、実は個人がやりがいを感じ楽しみにしていた瞬間や同僚同士のコミュニケーションの場と時間を奪うことにもなってしまいます。そうした実情は私たちの調査でも浮き彫りになっていて、「働きやすさ」の指標は大きく改善されたものの「やりがい、働きがい」の指標は悪化している状態もあります。

働き方改革では、やりがいといった視点が欠けていると……。

そうですね。働き方改革は重要です。しかし、なんのために行うのか。自社の存在意義やミッションから考え、その存在意義やミッションに応じてどのような働き方をすべきなのか。その順番が重要です。

加えて、働き方を変革していく際には、現場とコミュニケーションをとりながら進めていただきたい。労基署から注意・指摘を受けないようにしようとか、世の中のレピュテーションリスク(企業に対する否定的な評価や評判が広まることで、信用やブランド価値が低下し、損失を被るリスク)を避けるためだけに働き方改革を進めても、社員からの支持は得られません。いい会社をめざして生産性を上げたいと推進しても、それが実現できないといったことになってしまいます。

欧米諸国と日本との「働きがい」の違い

ところで、「働きがい」に関して日米をはじめ日本と他国の違いはありますか。

私たちは年に1度、日本における「働きがいのある会社」ランキングというものを発表しています。ランキングは“従業員の声”(従業員アンケート)と“会社の取り組み”(会社へのアンケート)をスコア化して決めています。より重視されるのは、“従業員の声”です。

2018年版の日本における「働きがいのある会社ランキング」の従業員1000人以上のランキングは表のようになっていますが、日米の違いはやはりあります。たとえば日本の相対的な強みとしては、新卒一括採用で入社というタイミングを大事にされています。新卒の優秀な方は、とても大事にされ、その新入社員を全員で歓迎するといったことは日本の強みです。

それと、意外に思われるかもしれませんが、責任ある仕事を任せることも日本企業は他国に比べ高く評価されています。欧米企業が「ジョブ・ディスクリプション」の範囲でしか仕事を任せないのに対して、日本企業は優秀な人には役職に関係なく仕事を任せる。他国と比べて職務設計が柔軟に対応できることは良い面・悪い面がありますが、日本は相対的にポイントが高いですね。

2018年度 日本における「働きがいのある会社」トップ10(従業員1000人以上の大企業部門)

どうやら単純な日米比較でもなさそうですね。

そうですね。また、上表のように、日本において「働きがいのある会社」に認定される会社は外資系が多い。大企業部門では特にそうです。

それはどのような背景があるのでしょう。

欧米の会社のほうが、個人と組織の関係は明確に契約で成り立っているという意識が高いのだと思います。よって、優秀な社員に入社してもらった後も、働き続けてもらうためには、会社側も努力をし続ける必要があるという危機感が強い。一方、日本企業は終身雇用が崩れたといっても、個人と組織が契約で成り立っているという意識は薄い。すると、リテンションに対する努力は日本企業が遅れている。そうした面が反映されていると感じます。

企業規模や創業年数によるランキングに関する特徴はありますか? 「働きがい」の点においても、古くからの重厚長大型の企業のほうがしっかりしているとか、意外に起業間もない会社で特徴的に評価されている点があるとか……。

スタートアップの企業は、善くも悪くも経営者のリーダーシップに非常に影響されますよね。その経営者が発する理念や夢、ビジョンに惹かれて入社してくる。理念や夢、ビジョンが明確で共感できると、そこで働く社員の方も「働きがい」を感じて生き生きとしてくる傾向はあります。

ただ、そうしたスタートアップの企業や中小企業でも、社員が100人、300人と増えていけば、当初の社長や創業時の社員の“熱量”が伝わりにくくなるものです。すると、ミドルマネジャー層がしっかり育っているか、中間管理職として十分に機能しているかといったことが課題になってきます。

そこに大きな壁がある?

そうですね。創業時の“熱量”で引っ張っていくのが限界にもなってきます。中規模の会社ですと、経営者のカリスマ性だけでなく、マネジメントの体制がとても重要になってきますね。

老舗企業の場合はどうでしょう? これまでランキングの上位になかった老舗企業がランキングの上位に上がるような場合には、そこになんらかの転機があったのか……

転機が1つだったかはわかりませんが、どの段階かで、「人を育てる、よい会社のカルチャーを育てる以外に永続性の道はない」と気づかれたということは、多くの経営者がおっしゃいますね。そこで、どれくらい本気で人や組織を育てることに取り組んだかで、「働きがい」も変わってきます。

M&Aと「働きがい」の関係は

「M&A Online」としては、M&Aに関わる企業の「働きがい」も気になるところです。M&A仲介の会社や関係する税理士法人などがランキングの上位に上がっているケースもありますね。

会計事務所や税理士法人は、会社としてすべきこと、顧客にどういう価値を提供するかが比較的明確ですし、専門性の高さもある。そうした部分が従業員から評価されてランキングが上がっているようにも思います。

では、M&Aが「働きがい」にどういう影響を与えるか、ですが……

多くの会社では、M&Aがあると一時的には「働きがい」の評価は下がります。従業員から見た「働きがいのある会社のモデル」でも重要なのは、「経営・管理者層への信頼」と「仕事への誇り」や「連帯感」で、その根底には、それらを自然に感じられるカルチャーが大切です。

多くの会社では、M&Aがあると一時的には「働きがい」の評価は下がります。従業員から見た「働きがいのある会社のモデル」でも重要なのは、「経営・管理者層への信頼」と「仕事への誇り」や「連帯感」で、その根底には、それらを自然に感じられるカルチャーが大切です。

M&Aではその部分が一時的にせよ揺らぐでしょう。M&Aの直後には「カルチャーがなくなる」と感じる方もいますし、「上司、マネジメントへの信用・信頼がなくなる」と感じる方もいます。「自分たちが公正に扱われないかもしれない」「これまでと違う仲間と一緒になって連帯感が感じられるのか」と思う方がいるのも現実です。それらから判断すると、「M&Aの直後は『働きがい』が一時的に下がる」と考えていいでしょうね。

一方で、「働きがい」が下がったままでいいのかという課題もありますね

もちろんです。そこで、みなさん苦心されています。この5年10年で急速にM&Aを進められた会社もあり、そのなかには「働きがい」の上位にランキングされ続けている会社もあります。一時的に「働きがい」が下がります、ということでは終わらない何かが必要だということになってきますね。

その要素としては、たとえば、どのようなことが想定できますか。

海外M&Aを積極的に進める会社の場合、組織をそのままM&Aして、組織構造や仕事、仲間もそのまま維持する手法がありますね。全体の経営のゴールや方向性だけを合意するものの、あとは極力現在の組織のやり方を尊重することで、シナジーを高めるといった考え方です。

マネジメントを抜本的に変えたり、マネジャー層ががらりと入れ替わったりすると、顧客の安心感もなくなり、ブランドイメージが変わるといったことも起こり得ます。

効率を求める企業や社会の要請もあり、むずかしい課題ですが、その点は多くの経営者が留意され、対応されているようですね。

その点では、対等合併のほうがむしろ難しいのかもしれません。主従がはっきりした買収のほうが明確なメッセージを社員や顧客に発信でき、早い段階で、その効果も発揮できますしね。

実はほとんどの大手はそうした吸収合併の歴史を持っています。対等に合併して、「お互いのいいところを取り入れてやっていこう」ということが、きれいごとになってしまう歴史もあったはず。そう考えると、むしろ、早めに方針や進むべき道を明確に示すことが本当に大切ですね。

広くM&Aを捉えれば、中小企業では後継者難で第三者承継といった手法も増えています。そうした事業承継と「働きがい」といったテーマでアドバイスできることはありますか。

日本の創業50年、100年といった会社は「つくれば売れた」時代を経験されています。すると、会社の価値や存在意義について、真剣に議論することはこれまでなかったはずです。

しかし、いまの若い人は、会社や仕事に対して意味とか意義とか理由といったものを求めています。そうしたことは女性とか外国人とか、これまで日本の企業社会のなかでは労働力のマジョリティではなかった人が求めることでもある。

人材が多様化するなかで、会社の価値や存在意義について説明する必要も強まってきた?

そうですね。これまでの労働力のマジョリティは長時間労働が可能な正社員男性でしたが、女性や外国人も加わって、これまでのやり方だけでは通用しなくなっています。「いいから俺についてこい!」、「先輩・上司の背中を見て学べ」というだけでは、人は集まらず、育てることもできない――、あらためて働く意味や意義、理由が“言葉として”必要なんです。「ウチの会社は何を大事にして勝ち残ろうとしていくのか」「社会にどういう価値を提供し得るのか」などを、いまさら感はあっても明快に示していき、社員と一緒に考えていく必要があります。

中小企業の事業承継では、2代目の変革に異を唱える先代社長派の役員に、「足かせになる」とお辞めいただいたという例もあります。血を流すようなつらい変革ですが、それでも、変革が必要だったということです。

それは多くの中小企業でも起きていること。将来を見据えたとき、新しいミッションを掲げ、それに共感できない人には別の道を示してあげることも大事ですね。違和感を感じながら会社に残り続けることだけがよいのではなく、新しい道を選ぶという選択をすることが、実は双方にとって幸せなこともある。そうした変革を本気でやり続けることができる会社が生き残り、「働きがい」のある会社として永続すると思います。

聞き手・文:M&A Online編集部