企業競争力の源泉としての「働きがい」

働きがいを創ることは独自の"カルチャー"を創ることである

更新日 2019.04.162019.04.16対談

有給休暇の取得率向上や労働時間の短縮など、働きやすさの改善だけを推し進めても働き方改革は成功しない。従業員の働きがいに着目してこそ企業の競争力は養われる。一橋ビジネススクールで国際企業戦略を専攻し、ポーター賞の運営委員も務める楠木建教授と、「働きがいのある会社」ランキングを発表し、企業の働きがい向上を支援するGPTWジャパンの岡元利奈子代表が対談した。

「働きがい」は、他社が真似できない 組織能力を高めるための鍵

岡元利奈子(以下、岡元) 楠木先生は企業の競争戦略において、社員の働きがいをどのように位置づけておられますか。

楠木建(以下、楠木) ど真ん中にくるものだと思っています。そもそも競争戦略は競合他社との違いをつくるものです。違いには2つのタイプがあります。1つは競争戦略論の始祖であるマイケル・ポーター教授が提示したポジショニング、つまりその業界でどこにポジションをとるかという視点です。例えば洋服の業界において、ZARAはファストファッションというポジションをとり、ユニクロはファッションではなく機能を追求するライフウェアというポジションをとることで、どちらも勝者になっています。自分たちが何をして何を捨てるのか、違いを明らかにするのがポジショニングの戦略です。もう一つが他社が真似できない組織能力を時間をかけて構築するという視点です。「働きがい」は組織能力の中核にあるものです。

楠木建(以下、楠木) ど真ん中にくるものだと思っています。そもそも競争戦略は競合他社との違いをつくるものです。違いには2つのタイプがあります。1つは競争戦略論の始祖であるマイケル・ポーター教授が提示したポジショニング、つまりその業界でどこにポジションをとるかという視点です。例えば洋服の業界において、ZARAはファストファッションというポジションをとり、ユニクロはファッションではなく機能を追求するライフウェアというポジションをとることで、どちらも勝者になっています。自分たちが何をして何を捨てるのか、違いを明らかにするのがポジショニングの戦略です。もう一つが他社が真似できない組織能力を時間をかけて構築するという視点です。「働きがい」は組織能力の中核にあるものです。

岡元 「働きがい」が競争戦略である組織能力を高めることに寄与するということなのですね。

楠木 そもそも人的資源は可変性が高い。機械の性能が2倍になることはありませんが、人はその気になれば5倍、10倍と成果を上げることができる。ただ、経営者が従業員に「仕事をうまくなれ」といっても突然うまくなれないわけで、時間をかけて育てる必要がある。それには働きがいが重要です。そして働きがいは、その会社が培ってきたカルチャーの中で初めて生まれるもので、それこそ他社が模倣できないものです。

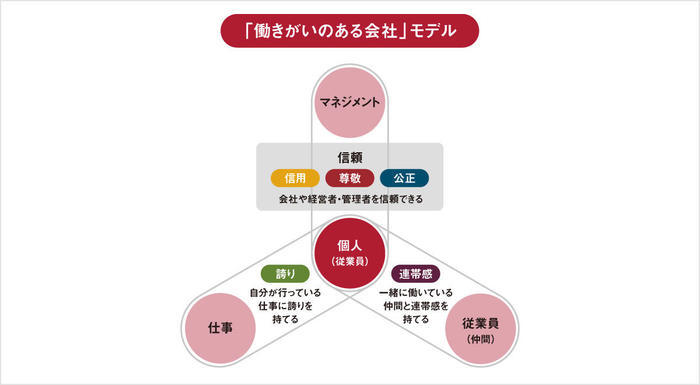

岡元 GPTWは、毎年「働きがいのある会社」ランキングを各国で発表しています。私たちは、約30年前に働きがいを、「信用」「尊敬」「公正」「誇り」「連帯感」の5つの要素で定義し、測定のための評価基準をつくりました。今は世界約60カ国でこの基準が使われています。

楠木 働きがいは、定性的で多元的で、簡単に測れる基準では見えてきません。GPTWの評価は、人間の本質をきちんと捉えることができる評価基準だからこそ世界中で長く用いられているのでしょう。最近新しいフレームワークや調査が次々と出ていますが、世界中で長年支持され続けているGPTWの基準は、最も信頼できるものだと思います。

好きこそものの上手なれ。「好き嫌い」を軸にした経営へ

楠木 手っ取り早く効果を上げるものが普遍的でないのは、企業のカルチャーづくりも同様です。時間をかけて根付いたカルチャーほど長く働きがいを生みだし得る。ただ注意したいのは、カルチャーはその会社の固有なもので、汎用性はないということです。だから「こうするとみんな働きがいを感じる」という、ベストプラクティスはない。

岡元 そうですね。ランキング上位の企業が万人にとって働きがいのある会社かというと、決してそうではない。企業の方もよく分かっていて、採用のときも、カルチャーフィットを大事にします。スキルや知識は入社してからでも獲得できるものの、価値観は後からすり合わせることが難しいと。

岡元 そうですね。ランキング上位の企業が万人にとって働きがいのある会社かというと、決してそうではない。企業の方もよく分かっていて、採用のときも、カルチャーフィットを大事にします。スキルや知識は入社してからでも獲得できるものの、価値観は後からすり合わせることが難しいと。

楠木 カルチャーが確立している企業だからこそ個人と会社のカルチャーがフィットするかどうかを確認することができる。その点からも、自分たちの価値観を明確にすることが重要です。仕事に個人の「好き嫌い」を持ち込むことはこれまで否定的に扱われてきましたが、これからは、この呪縛から解放されて、「好き嫌い」で決めるようになるべきだと話しています。採用で、スキルの有無ではなくカルチャーフィットをみるのは、「好き嫌い」を軸にしたやり方ですね。やはり、「好きこそものの上手なれ」。好きなことなら継続できるし成長もしやすい。

岡元 働きがいの高い会社は、離職率が業界で最も低いレベルかというと、必ずしもそうでない場合もあります。それはカルチャーの維持・強化を大事にしているからです。入社のときにいくら丁寧に確認しても、会社の価値観や文化に合わない人が入社することもある。そうした場合には、無理に合わない人を会社に引き留めることもありません。

楠木 これまで日本の企業は、ベストプラクティスを想定し、それに近づくことをよしとして頑張ってきました。政府が進める働き方改革も同じです。行政が旗を振って、社内の制度や働き方の基準をこうしましょう、とやっている。でも企業や社員の価値観が入っていない限り、マイナスをゼロにすることはできても、個別企業に固有のプラスは生み出さない。離職率を下げようとして企業が従業員に迎合していく、または従業員が自分の好き嫌いを殺してでも会社に従うということにもなりかねません。

岡元 GPTWジャパンが2018年度に調査したデータは、非常に象徴的でした。多くの企業が働き方改革に着手した結果、「ワークライフバランスへの配慮」や「労働環境の快適さ」といった、働きやすさに関する項目は改善しているのですが、「会社に対する信用」とか「仲間との連帯感」などの、やりがいに関連する項目については下がっており、結果として働きがい全体のスコアも少し落ちてしまいました。GPTWでは働きがいは、働きやすさとやりがいの両方があることで成立すると考えています。企業が働きやすさだけを追求してしまうと、従業員のやりがいや組織に対するエンゲージメントへの取り組みがなおざりになり、結果として競争力をなくしてしまうのではないかと危惧しています。

成熟時代は、“個の好み”に対応するマネジメント力が問われる

楠木 よく日本人はアメリカ人とは違って農耕民族だから年功序列制度のように長い時間をかけて一つの企業に勤務し続ける性質なのだという人がいますが、それは違う。戦前のメディアでの論説を見ると、日本企業には短期雇用の考え方しかなく、米国の会社は従業員を長期で雇用して家族のような経営をしていると評しているのです。年功序列という仕組みは最も客観性が高くコストもかからないという意味で、20世紀の「経営イノベーション」といってもいい施策でしたが、それは経済や人口が右肩上がりに伸びるという特殊条件下においてのみ機能するものです。社会が成熟した今、企業も経営も「違い」が問われるようになっている。残業時間や有給取得率などの一律の基準で、いい経営だと評価しようというのは、むしろ時代に逆行している。従業員個人のやりがいを伸ばすのはコストがかかりますが、それが投資であると考えられるかどうかで今後の競争力が変わってくるでしょう。

岡元 そう思います。個人の志向や状況の違いに対応できるようなマネジメントに変わっていかないと、企業は生き残っていけないと思います。すでに外国籍の社員の増加など、多様化は進んでいる。従来の一律の仕組みでマネジメントするのがすでに限界を迎えているのは明白です。

楠木 衣食足りて礼節を知るとよく言いますが、高度経済成長期と現代を比べると、現代はなんだかんだ言って豊かな社会になっている。労働に対する経済的リターンと働きがいとの相関性は小さくなっているのではないかと思う。本来お金というものは、目的を叶えるための手段なのですが、企業経営そのものが金融資本主義的になってしまい、従業員の働きがいを軽視してお金を稼ぐことだけに目を向けてしまうと、労働の目的自体もお金になってしまう。しかし、果たして500万円稼ぐ仕事は1000万円稼げる仕事の半分の魅力しかないのだろうか。給料が2割増えたら働きがいも2割増えるのだろうか。賃金だけでなく働きがいも見ようという考え方は、健全な労働市場を取り戻すうえで重要です。

岡元 はい。実際、「働きがいのある会社」ランキングの上位の会社の年収が高いかといえばそうとは限りません。また、収益性が高く年収が高い会社であっても、必ずしも「働きがいのある会社」ランキングに入っているわけでもありません。

楠木 シンボリックですね。これから働きがいが重視されるに伴い、働きがいと給与水準の相関関係は弱まっていくと思うし、そうなるべきです。

岡元 また、経営にとっての「働きがい」の意味を考える上で、興味深い話を聞いたことがあります。あるランキング上位企業の経営者の話ですが、業績不振のときにこそ、働きがいを高めておいてよかったと思ったのだそうです。業績が下がると、普通は社員の士気も下がり、離職者も増えるものです。でもその経営者の会社では、業績が厳しくなった際、自分たちが頑張らなくては、と従業員が逆に奮起し、離職者も最小限に抑えられたとのことです。

楠木 優れた経営の最重要の条件は「人が育つ」というものです。企業が評価される場には3つの市場があります。お客さんが評価する競争市場と、投資家が評価する資本市場、働く人が評価する労働市場です。競争市場の評価に関しては、一橋ビジネススクールは「ポーター賞」を運営しています。労働市場については、GPTWの評価が最も優れている。あと資本市場の評価に注目した優れた賞があれば、企業にとって、働く人にとって、社会全体にとっていいことですね。

一橋大学大学院 国際企業戦略専攻 教授 楠木 建氏

Great Place to Work® Institute Japan 代表 岡元 利奈子

※ 本コンテンツは日経BP社の許可により日経ビジネスオンラインの広告(初出:2019年3月~4月)から抜粋・再編集したものです。禁無断転載 (C)日経BP社