仕事に行くことが楽しみになる職場とは? 「わくわく楽しく働くための仕掛け」

更新日 2025.03.272025.03.27対談

2025年2月12日(水)に開催した「Best Workplaces Award 2025 ~2025年版日本における「働きがいのある会社」ベスト100表彰式~」にて、「仕事に行くことが楽しみになる職場とは?」と題してトークセッションを行いました。

大規模部門でベストカンパニーに選ばれた株式会社ノースサンド専務取締役である佐々木 耕平様と、同じく中規模部門で選出された株式会社ファイブグループ執行役員である光藤 雅基様、そして、京都大学経営管理大学院の竹林 一教授のVTRコメントを交え、「仕事に行くことが楽しみになる職場」についての意見を交わします。今回は、GPTWシニアコンサルタントの今野敦子がナビゲーターとなり、ベストカンパニー2社の取り組みを深掘りしました。

※本記事は2025年2月12日(水)に実施された「Best Workplaces Award 2025 ~2025年版日本における「働きがいのある会社」ベスト100表彰式~」の抄録です。

朝目覚めたとき、仕事に行くのが楽しみですか?

今野 今朝、目覚めて「今日も仕事に行くのが楽しみだ」と感じられる方はどのくらいいらっしゃいますか? 「わくわく楽しく働くための仕掛け」というテーマで、仕事に行くことが楽しみな職場をどのようにつくっていくか、登壇企業のお二方とともにお話したいです。まずは自己紹介からお願いします。

佐々木 弊社はITを中心としたコンサルティング業を営んでおります。社員数が100名以下のころからGPTWにチャレンジし、今年初めて大規模部門に移りました。今回の結果は10位ということで、大変うれしく思います。

光藤 私たちファイブグループは、主な事業として、居酒屋が70~80店舗、定食の業態が60店舗ほど、合わせて現在140店舗の飲食企業として展開しています。2013年からGPTWに取り組んでおり、初年度は成果が出ませんでしたが、2014年度以降は徐々に選ばれるようになりました。コロナ禍で一時取り組みが困難になったものの、おかげさまで今年は9回目に選んでいただくことができ、来年は10回目を目指して邁進してまいります。

今野 GPTWの調査では「仕事に行くことが楽しみである」という設問のスコアが、60設問中で最も低い結果となっています。アメリカとのギャップも最も大きい設問でもあります。その一方で、非常に高いスコアを獲得された2社の秘訣についてお話を伺いたいと思います。

光藤 まず、「楽しい」という瞬間は、自分自身で考え、選択し、決断して実行しているときにこそ生まれるのではないでしょうか。つまり、自分が主体となって動いているときが一番楽しいのです。そして、私たち年長者、上位の職位にある者が「楽しんでいる」という姿を見せることで、メンバーに楽しむ気持ちが伝播するのだと考えています。

佐々木 日本では「仕事が楽しい」と堂々と言いづらい、ある意味シャイな文化があるかもしれないですね。実際はもっと多くの人が仕事を楽しんでいるはずです。仕事が楽しい、仕事が好きだと、もっと自信を持って言える環境を会社の中で築いていくことが大切なのではないでしょうか。

日本企業にはわくわくする仕掛けが不可欠

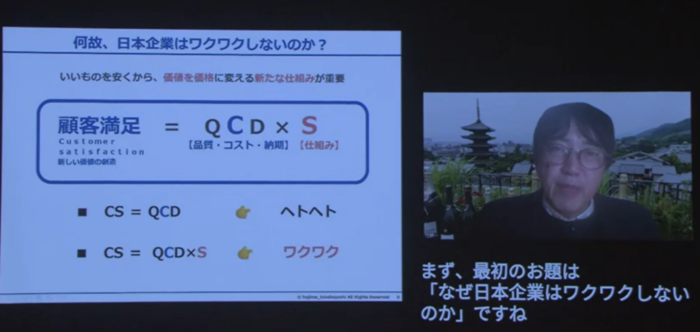

今野 ここで識者の方にもご意見をうかがっていますのでVTRを共有します。京都大学の竹林先生はオムロン株式会社でイノベーションの第一線でご活躍され、現在は「わくわくする職場作り」の研究で大変ご著名な方です。

竹林 「なぜ日本企業はわくわくしないのか」についてお話しさせていただきます。これまでの日本企業は、勝ちパターンとして「いいものを安く作る」というQCD、すなわち品質、コスト、納期の管理に力を注いできました。しかし、品質を高めても、納期を優先しても、ただ「ありがとう」と言われるだけで、もしQCDのどれか一つでも大きく外れると、厳しく指摘される状況です。今は、価値を価格に変える新たな仕組みや、新しい価値創造が求められる時代だと思います。新たな価値を生み出す過程には、わくわくする仕組みが必要不可欠です。

今野 成果や効率の追求に必死になりすぎた結果、従業員がヘトヘトになっている一方で、たまに「ありがとう」と感謝の言葉をいただくだけの状況に陥り、楽しく働けていないのではないかというご意見をいただきました。そんな中、ご登壇いただいた2社は、「仕事に行くことが楽しみだ」という設問で非常に高いスコアを出されています。職場でわくわく感や楽しさを大切にされている背景や、そういった職場を作ろうと思ったきっかけについて教えていただけますか?

佐々木 私たちは「Joby」というコアバリューを掲げています。これは、「Job」と「Joy」を掛け合わせた造語で「仕事を楽しもう」というメッセージを込めています。

仕事ってすべてが常にわくわくするものばかりではないと思います。だからこそ、私たちは目の前の仕事をどうすれば楽しくできるか、どう前向きに取り組めるかを考えるようにしています。

基本的にはコンサルティング業務はお客さまのオフィスで働くことがメインですが、弊社のオフィスを社員が帰る「家」のような存在になってほしいと考えています。快適なオフィス環境づくりに力を入れ、自宅でリモートワークをするように、自社に帰社して仕事をするスタイルも推奨しています。

また、私たちは定期的にさまざまなイベントを開催しています。たとえば、先日も全国から全社員が集まるイベントを品川のホテルで実施し、今年は約1200人が参加。そこで年間の表彰や、今年の計画発表などを行いました。社員の士気を上げ、楽しく仲間と一緒に成果を出すために、どのようなイベントが必要かを常に考えながら実施しています。

光藤 私たちの経営理念は「“楽しい”でつながる世界をつくる」であり、会社全体が楽しむ姿勢を基本に据えています。あえて細かい接客マニュアル等は設置せず、一人ひとりが「お客さまに何をしたら喜んでいただけるか」「どうしたら楽しんでもらえるか」を自分の判断で考えて行動してほしいというのが私たちの願いです。

飲食店という特性上、お客さまを楽しませることを突き詰めれば、お客さまから「ありがとう」と言っていただける瞬間が増えます。もちろん、賃金やステータスといった報酬も大切ですが、私たちがいちばんの報酬だと感じるのは、お客さまから感謝されること。そうした相乗効果こそが、私たちがやりがいと楽しさを感じる大きな理由です。

飲食店という特性上、お客さまを楽しませることを突き詰めれば、お客さまから「ありがとう」と言っていただける瞬間が増えます。もちろん、賃金やステータスといった報酬も大切ですが、私たちがいちばんの報酬だと感じるのは、お客さまから感謝されること。そうした相乗効果こそが、私たちがやりがいと楽しさを感じる大きな理由です。

また、社内イベントも毎月のように多数開催しています。仕事をしていて一番つらくなる原因は人間関係ではないかと考えているので、コミュニケーションを「取りなさい」と言うだけでなく、時間と場をしっかり用意してあげることが重要だと思います。お花見で300人近く集まったり、全店休業して「ファイブフェス」というイベントを開催したり、あるいは部活動を通じて縦だけでなく横や斜めのつながりをつくることで、楽しさを共有しながらストレスを軽減できるようにしています。

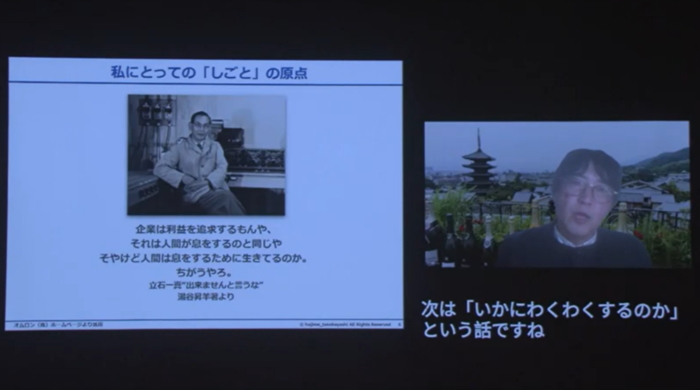

息を吸うためだけに生きている人はいない

今野 苦労しながらもさまざまな取り組みをされていることを、あらためて実感しました。また、職場によっては、仕事を楽しめている人とそうでない人の差が出てきているかもしれません。そこで再び、「楽しむこと」のヒントを竹林先生にご自身の体験談を交えてお話しいただいていますので紹介します。

竹林 そもそも、みなさんにとって仕事とは何でしょうか。かつて勤めていたオムロンの創業者は、次のように語っています。「企業は利益を追求するもの。これは、人間が息をするのと同じだ」。利益を出さなければならないのは当然です。しかし、人間が空気を吸わなければ生きられないのと同様に「息をするために生きている人」がいるわけではありませんよね。つまり、「何のために仕事をするのか」が大切だということです。お客さまの喜びにつながったり、社会の課題解決に貢献したりすることが、より重要になってきます。

オムロンには、管理職6年目に「3か月間は会社に来なくてよい」という制度がありました。その期間に、自分が本当にやりたいことを考えてこいというわけです。私は東京に住んでいましたが、その貴重な時間を使い、京都まで東海道を歩きながら自分のやりたいことを考えました。すると、「仕える仕事」と「志す志事」があることに気づいたのです。

自分の“志す志事”――たとえば、新しい社会システムを作ることや、エンジニアを育成することなど――は、実は私が心から望んでいたことでした。企業は社員がわくわくできる仕組みを提供してくれますが、それと同時に、一人ひとりが「自分は何をやりたいのか」という“志事”を考え、企業の場を通じて「仕事」と組み合わせることが大切だと思います。企業が提供するわくわくと、個人が感じるわくわくが掛け合わさることで、より大きなイノベーションが生まれるのではないでしょうか。

「何のために」「どんな仲間と何をするか」を探求し続ける

今野 いかがでしたでしょうか。今日のまとめとして、一言いただければと思います。

光藤 企業として、主体性を持って取り組める環境を整えることが大切だと思います。また、先生がおっしゃったように、「何のために働くのか」を考えると、やはり「幸せになるため」という答えに行きつくのではないでしょうか。幸せには多様な要素があります。たとえば、良好な人間関係や健康、ビジネスで成功して経済的に自由になることなど、さまざまなカタチがありますが、「楽しむこと」は、幸せを構成するうえで非常に大きな要素です。

私たちは「“楽しい”でつながる世界をつくる」という理念を掲げ、楽しさを追求することにこだわりを持っています。楽しむことの本質を知らなければ、それを実際に創り出すこともできませんから、今後もさらに探究を続け、より多くの人が幸せを感じられる環境を目指していきたいと思います。

佐々木 我々は今後もドンドン組織を拡大していきたいと考えています。これまでも「50人を超えるのは無理だ」とか、「100人を超えたら大変になる」「300人を超えたらこんな問題が起こる」など、さまざまな意見をいただいてきましたが、正直なところあまり不安はありません。

どんな規模になっても、自分たちがどのような会社にしたいのか、どんな仲間と仕事をしたいのかといった“意思”を明確に持ち、それを地道に日々伝え続けるしかないと思います。

弊社が掲げるビジョンやミッション、8Rulesを軸にまっすぐ発信していけば、たとえ人数が2000人、3000人、さらには1万人になろうとも、同じ価値観でつながる仲間は増えていくと信じています。

今野 職場の取り組みも大切ですが、個人としてもさまざまに考えをめぐらせ、会社と従業員の両者が互いに高め合うことで、楽しくわくわくするような職場やカルチャーが築かれていくのだと感じました。本日は、参考になるお話をたくさん共有していただき、誠にありがとうございました。

株式会社ノースサンド 専務取締役 CHRO 佐々木 耕平様 プロフィール

その後、日系コンサルティングファームを経て、2015年にノースサンド立ち上げに参画。

現在は人事全般の総責任者として専務取締役。

株式会社ファイブグループ 執行役員 光藤 雅基様 プロフィール

京都大学経営管理大学院 竹林 一教授 プロフィール

(表彰式当日は、ビデオ出演)

<ファシリテーター> Great Place To Work® Institute Japanシニアコンサルタント 今野 敦子 プロフィール