リテンションとは?意味や人事施策の効果・マネジメント方法など詳しく解説

更新日 2025.02.182025.02.18コラム

リテンションとは「人材の維持・確保・定着」を意味する人事施策で、従業員一人ひとりのエンゲージメントを高めることで離職を防止するよう働きかける施策やマネジメントを指します。企業の生産性や競争力を維持することを目的としており、人材確保が困難な昨今において注目が高まっています。

本記事ではリテンションの基礎知識や得られる効果、具体的な取り組み方や成功事例などを網羅的に解説します。

目次

リテンションの基本知識

人事施策の1つであるリテンションとは何か、まずはその意味や目的、言い換え表現などを解説します。

リテンションとは何か?その意味と目的

リテンション(retention)とは、本来「維持」や「保持」を意味する言葉です。人事領域では「人材の維持・確保・定着」を指し、人材の流出を防ぎ、企業内に定着させるための施策といえます。

企業の貴重な資産である人材の離職を防止し、長期的に組織に留め生産性を維持・向上させることを目的としています。リテンション施策の具体例は以下のような取り組みです。

- 従業員のエンゲージメントを高めるためのコミュニケーション強化

- 従業員一人ひとりのキャリア開発を支援する制度の導入

- 働きやすい職場環境の整備や福利厚生の充実

施策に明確なルールや線引きはありませんが、従業員が自社そのものや仕事環境、そこで働くことなどに価値を見出すことが重要です。

少子高齢化に歯止めがかからない現代において、人材の確保は今後ますます困難になることが予想されていることもあり、リテンション施策が企業の競争力を左右する重要な戦略として注目されています.

「リテンション」の類語や言い換え表現

「リテンション」は元々「保持」や「維持」を意味する言葉ですが、使用される分野によって意味合いが異なるのが特徴です。

人事分野では人材のリテンションを指しており、「人材の確保」や「従業員の定着」などに言い換えられます。人材を企業の資産とみなし、それらを保持・維持するといった意味合いです。

一方、マーケティングの分野では顧客のリテンションを指し、「新規顧客の獲得」や「既存顧客維持」といった言葉に言い換えられます。

いずれの場合も「大切な資産を保持・維持」するという意味合いで使われていますが、分野によって大切な資産に当たる対象が何なのかが変わります。「リテンション」は人事領域以外でも使われている言葉のため、分野や状況に応じて適切に使い分けることが重要です。

マーケティングにおけるリテンションの意味とは

マーケティングにおける「リテンション」とは「既存顧客と一定の関係性を維持し、長期的な関係を維持するためのマーケティング施策」を意味します。

例えば、購入後の顧客に対してアフターサポートを行い、満足度を向上させるフォローアップ、リピート購入を促すためのポイント制度や特典、顧客のニーズや好みに合わせてパーソナライズしたメッセージやサービスを提供することなどが挙げられます。

このようなリテンション施策を実施し、顧客一人ひとりのロイヤリティや満足度を高めることで、他社への乗り換えや流出を防止する効果が期待できます。

一方で、人事におけるリテンションは、優秀な従業員が会社を離れないようにすることが目的です。「企業と顧客」「企業と従業員」という関係性は異なるものの、どちらも「満足度を高め、継続的な関係を維持すること」が共通の目標です。

このように、マーケティングと人事のリテンション施策には多くの共通点があり、相互に応用することで、より強固な組織・ブランドを築くことができるでしょう。

リテンションが注目される理由と背景

現在、多くの企業で人材のリテンションが重要視されています。ここからは、リテンションが注目されるようになった理由や社会的背景を解説します。

人材の流動化と採用市場の変化

人材のリテンションが注目されるようになった背景のひとつに、人材の流動化と採用市場の変化が挙げられます。

新卒一括採用や終身雇用が一般的だった時代は「人材を組織に定着させる」という意識がさほど必要とされていませんでした。組織に長く所属することで給与や退職金が増えるなどのメリットがあり、多くの人が自発的に定着しようとしていたからです。

しかし、さまざまな環境の変化によって、これまで人材を定着させてきた終身雇用や退職金などのシステムが徐々になくなっていったことで、人材の流動性が高まりました。

また、若手人材は自身のスキルアップやキャリア形成を重視し、得るものが少ないと感じたら新たな環境を求めて転職する傾向が強まっています。

このような動向は企業の採用活動やリクルートにも大きな影響を与えており、人材リテションに注力する企業が増加したと考えられます。

働き方の変化と多様性

働き方改革に端を発した、働き方の変化や多様性もリテンションが注目される理由になっています。

以前は仕事を中心に据えた生き方を選択する人が多かったところから、現在ではプライベートも含むワークライフバランスを重視する人が増えています。これにともない、働きやすさや仕事そのものに対する「やりがい」や「意義」を求める傾向が強まっており、企業側は従業員の多様化するニーズに応え、満足度を高めるための対応に追われています。

具体的には、フレックスタイム制や時短勤務、リモートワークの導入などが挙げられます。このような従業員のニーズに応えられないと、企業価値や信頼性が低下し、より良い条件を提示する他社への流出リスクが高まります。

従業員一人ひとりの多様性を尊重した職場づくりをすることが企業の魅力向上や人材の定着につながりますが、このような取り組みがまさしく人材のリテンション施策といえるのです。

少子高齢化による人材不足

現在の日本社会は少子高齢化が止まらず、それにともなう労働人口の減少が深刻な課題となっています。

内閣府の令和3年版高齢社会白書によると、高齢化の進行により、退職者が増加する一方で若年層の労働力が十分に補充されない状況が浮き彫りになっており、特に中小企業において人材不足の問題が深刻化しやすく、組織全体の生産性低下につながる恐れがあるとしています。(※)

企業はこの社会的課題に対して何らかの対応を講じなければ、必然的に若手人材の確保が一層困難になるでしょう。そもそも人材の確保が困難な昨今においては、採用した人材の退職を防ぎ、長期的に活躍できる環境を整備することが急務となっています。

このように、少子高齢化にともなう人材確保の難しさも、人材のリテンション施策が注目される要因となっています。

※参考:内閣府「令和3年版高齢社会白書」

【ホワイトペーパー】働きがいを向上させるための施策事例15選

「働きがい認定」として認められた企業が実際に取り組んでいる施策から学んでみませんか?この資料では、働きがいを高めるうえで企業が直面しやすい5つの組織課題とそれらの課題に対する具体的な施策事例について紹介します。

リテンション施策で得られる効果

実際に人事戦略としてリテンション施策を実施した場合、どのような効果が得られるのでしょうか。ここでは特に代表的な4つの効果について解説します。

離職防止による採用コスト削減につながる

リテンション施策の主要な目的の1つは、従業員の離職を防止することです。

離職した従業員を補充する場合は、新たな社員を確保するために採用活動を行う必要がありますが、これには多大な時間や費用がかかります。さらに、採用した人材が戦力化するまでの教育・育成にもコストが発生します。

仮に採用に成功したとしても、その人材が早期退職してしまった場合は、教育コストを含むそれまでにかけたすべての費用が水の泡となってしまうだけでなく、また採用からやり直すことになるでしょう。

人材の採用と育成には多くの人的・金銭的コストがかかっているため、離職率の高い企業ではここに膨大な費用がかかっているケースが少なくありません。

リテンション施策を実施することで離職率の低下が図れれば、採用活動や教育の回数が減るため、採用コストの大幅な削減が期待できるのです。

社員のモチベーションを高める施策になる

リテンション施策は、既存社員のモチベーションを高める効果も期待できます。社員の働きやすさやキャリアアップなど、一人ひとりにとってメリットを感じられるような施策を実施するためです。

リテンション施策の一環として、社員の働きやすさや仕事へのやりがいを高める取り組みによって魅力的な職場づくりを実現することで、既存社員の働きがいやモチベーションが向上し、それが結果的に離職の防止や離職率の低下につながっていきます。

具体的には、リモートワークや時短勤務といった柔軟な働き方ができる環境の整備、資格取得などのキャリアアップの支援、適切な評価制度の整備などが挙げられます。

職場環境や待遇面が向上すればするほど、社員は自社で働くことに価値を見出し、「長期的に勤務したい」「成果を上げて評価されたい」と感じるようになるはずです。

スキル蓄積と事業戦略の安定化への貢献につながる

リテンション施策の実施は、従業員のスキルやノウハウを蓄積する効果と、事業戦略の安定化も期待できます。

職場環境や教育体制にもよりますが、従業員が長く勤務すればするほどスキルが蓄積され、効率や生産性が高まるのが一般的です。これは同時に、長期的に在籍する従業員が多ければ多いほど組織全体の質が向上するため、提供する商品やサービスのクオリティや付加価値も高まるでしょう。

つまり、従業員が長期間定着する組織においては、一人ひとりのスキルが蓄積され、そのスキルやノウハウが外部に流出するリスクも低いため、企業全体の継続的な競争力の維持・向上につながるのです。

このように、リテンション施策は単に離職率を低下させるだけでなく、企業や事業の持続的な成長にも貢献します。

長期的事業戦略を可能にする

リテンション施策に成功すると、長期的な事業戦略も実現可能になります。退職によるイレギュラーが発生しにくくなり、遅延なく計画を推進できるためです。

離職率が低い環境では、採用した人材を長期的に観察し、適材適所に配置しつつじっくり育成できます。自分の仕事や自社の環境に慣れた社員が増加するにつれて、組織全体の柔軟性や成長性も向上します。

逆に、途中で退職者が出てしてしまうと、新たに採用・異動・教育といった計画外のタスクが発生し、大幅な計画の遅延を余儀なくされるでしょう。離職率が高まるとこのような事象が頻発するため、長期的な戦略を描きにくくなってしまいます。

ただし、リテンションを導入するメリットを十分に発揮するためには、自社の戦略や既存の従業員たちに合った適切な施策を立案・実施することが非常に重要です。

従業員が定着しない原因を突き止めます。エンゲージメントサーベイ

世界約150ヶ国で10,000社以上が導入。機能豊富なサーベイプラットフォームで、従業員の声を可視化して働きがいを高めませんか?上位企業は「働きがい認定企業」に選出!

リテンション施策の具体例

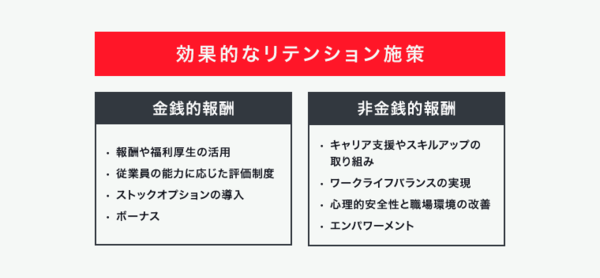

リテンション施策にはさまざまな方法がありますが、「金銭的報酬」と「非金銭的報酬」の2つに大別されます。ここではそれぞれの具体的な施策について、事例を交えて解説します。

金銭的報酬の事例

金銭的報酬は目に見えてわかりやすいことに加え、メリットを感じる人が多いため、リテンション施策の中でも特に効果的な方法といわれています。ここでは、効果が期待できる具体的な金銭的報酬を4つご紹介します。

報酬や福利厚生の活用

報酬や福利厚生は、多くの人が重視している要素のため、満足度の向上やリテンションの効果が期待できる施策です。

「報酬」は英語で言うと「incentive」であり、「奨励・刺激・誘因」などの意味があります。ここから転じて、インセンティブは従業員の高い目標設定とその達成を奨励する、いわゆる「報奨金」の意味で使われるようになりました。高い成果に見合った報酬を受け取れるということは、シンプルながら従業員のモチベーションアップに直接的に影響します。

また、リテンションの効果を高めるためには、福利厚生の充実も効果的です。例えば、健康保険や住宅手当、柔軟な勤務形態の整備などが挙げられます。

ここで紹介した具体例のように、従業員が安心して働ける環境づくりや、生活の充実に直接的に影響する制度になるよう工夫することが重要です。

従業員の能力に応じた評価制度

従業員が自身の能力を正当に評価されることは、仕事へのやりがいを大きく向上させることにつながります。

評価制度は従業員の道しるべのようなものです。会社が期待すること、評価することを的確に反映し、その制度に沿って適切に評価することが従業員の能力を最大限に引き出すことにつながり、評価に対する納得感や満足度の向上にもつながります。また、従業員一人ひとりが自身の現在地や期待されている姿を認識しやすくなることで、さらなる向上を目指す動機づけにもなるでしょう。

逆に、評価制度が不明瞭・不適切な環境では「何をすれば評価されるのかわからない」「頑張っているのに評価されない」といった不満につながりやすいだけでなく、従業員のモチベーションや成長意欲を著しく低下させるおそれがあるため、十分注意が必要です。

ストックオプションの導入

ストックオプションとは、企業が従業員や役員に付与する権利であり、一定期間内にあらかじめ定められた価格(権利行使価格)で自社の株式を購入できる制度です。

従業員全員の努力によって企業の業績が上がり、それにともない株価も上昇した場合、ストックオプションによって株式を保有していた従業員は、その株式を売却することによって利益を得られます。このような性質から、ストックオプションは事実上の金銭的報酬やインセンティブとして機能すると考えられています。

この制度は、会社と個人が運命共同体となり、お互いの成功が直結する形になっているため、従業員の意欲向上が期待できます。業績向上の原動力になるのと同時に、従業員の資産価値の向上とも連動しているため、長期的な定着を図る手段としても有効です。

ボーナス

ボーナスは、従業員の成果や貢献度を評価し、直接的な金銭報酬として支給する制度です。ボーナスの原資が企業の利益であることから、業績連動給として制度に組み込まれるケースが一般的です。

制度の内容によって従業員が受けられる恩恵は異なるものの、企業の業績向上がダイレクトに跳ね返ってくる仕組みのため、従業員の満足度や信頼度の向上といったリテンションの効果が期待できます。

ただし、ボーナスをリテンション施策として活用する際は、計画的かつ慎重に運用することが重要です。従業員の期待を裏切るような施策になった場合、リテンションの効果が期待できないばかりか、かえってモチベーションや信頼性を低下させるおそれがあるためです。

安定的な支給を実現するためには、企業資産を適切に管理し、財務状況に影響を及ぼさない範囲で支給する制度設計上の工夫が求められます。

<関連記事>

部下の仕事のモチベーションの上げ方は?成功させる具体的な方法|働きがいのある会社(Great Place To Work® Institute Japan)

非金銭的報酬の事例

非金銭的報酬は、職場環境の改善やスキルアップの機会の提供など、金銭以外の形で提供する報酬の総称です。このような報酬を歓迎するビジネスパーソンも多く、工夫次第で十分リテンションの効果が期待できます。

キャリア支援やスキルアップの取り組み

キャリア支援やスキルアップは、従業員の能力開発において欠かせない取り組みの1つであると同時に、自身の市場価値を高めるためにキャリア・スキルアップを図りたいというニーズも増加傾向にあります。

例えば、企業が従業員に対して研修プログラムやスキルアップにつながる訓練の場を提供することで、彼らのスキル向上をサポートします。これには、業務に直結する技術的なスキルだけでなく、リーダーシップやコミュニケーションスキルの向上といった、ビジネススキルの向上なども幅広く含まれます。

また、資格取得の補助や外部セミナーへの参加を奨励する制度も、従業員から歓迎される傾向にあるためおすすめです。

これらの施策は、社員が自らの将来設計を描きやすくすると同時に、企業への信頼感や満足の向上につながるため、リテンションの効果が期待できます。

ワークライフバランスの実現

近年は、プライベートの時間やワークライフバランスを重視する人が増加しており、企業が取り組むべき重要なテーマにもなっています。

具体的な事例としては、フレックスタイム制度の導入やさまざまな休暇制度の充実などが挙げられます。しかし、これらの制度を取り入れただけでは十分とはいえません。制度が実際に活用されなければ従業員の満足度向上やリテンションにはつながらないためです。

例えば、制度を利用しやすい職場の雰囲気づくりや、申し出があった際の上司の対応など、制度の利用率を向上させる取り組みが必要です。

ワークライフバランスの実現・向上を制度面から取り組む場合は、制度を活用しやすい環境を整えて、実際に制度を使ってもらったうえで、働きやすさや休みやすさを感じてもらうことに注力しましょう。

心理的安全性と職場環境の改善

職場環境における問題の改善を図り、心理的安全性を高めることも非常に有効なリテンション施策です。心理的安全性とは、職場において自身の考えや意見を自由に表明できる環境を指します。

心理的安全性の実現には、従業員同士の信頼関係や職場の風土などが大きく影響します。心理的安全性が確保されている職場では、従業員は他者から否定されることを恐れずに発言・行動できるため、企業側にとっても生産性の向上やイノベーションが起きやすくなるメリットがあります。

心理的安全性を実現するためには、従業員間の良好な人間関係の構築のほか、新入社員や異動してきた社員がスムーズに職場に馴染めるよう、オンボーディングプロセスを見直すことも重要です。

<参考記事>

心理的安全性の高い職場のつくり方 ~働きがい・エンゲージメントの観点から~

エンパワーメント

エンパワーメントとは、従業員に権限を委譲し、自主性や自律性を引き出す考え方を指します。社員が自身の力を発揮したり、新たな能力を開花させる環境を整備することで、仕事に対する意識や成果が高まるため、リテンション施策としての効果が期待できます。

具体的には、業務上の裁量権を増やし、社員が自身の判断で意思決定できる範囲を広げることや、新たな役割や役職に任命することなどが挙げられます。

このような取り組みにより、その従業員はこれまで以上に責任感を持って業務に取り組むようになり、仕事に対する意欲や満足度が向上します。

また、本人でさえ自覚していない未開の能力が開花するケースも珍しくないため、リテンション施策として非常に有効な取り組みであると同時に、うまく機能すれば組織全体の成長を促進する可能性も秘めています。

【ホワイトペーパー】働きがいを向上させるための施策事例15選

「働きがい認定」として認められた企業が実際に取り組んでいる施策から学んでみませんか?この資料では、働きがいを高めるうえで企業が直面しやすい5つの組織課題とそれらの課題に対する具体的な施策事例について紹介します。

リテンション施策として離職しそうな社員を把握する方法

リテンション施策の効果を高めるためには、離職の兆候が見られる社員を早期に把握することも重要です。ここからは、離職しそうな社員を把握する4つの方法をご紹介します。

コミュニケーションの頻度を確認する

コミュニケーションの頻度は、離職を未然に防ぐための重要な要素です。

例えば、以前は積極的に会議で発言していた社員の発言頻度が下がっていたり、意見が消極的になったりしている場合には、その背景を探る必要があります。ネガティブな発言が増えていると感じる場合はさらに注意が必要です。

このような変化は、社員が職場環境に対して不満や不安を抱えている可能性を示唆していますが、そもそもコミュニケーションが取れていないとその変化に気づくことすらできません。

頻繁にコミュニケーションを取っていればいるほど、このような変化に気づきやすくなるため、その従業員の不安や課題を早期に解消し、離職リスクを軽減できる可能性が高まります。

近しい立場の従業員同士だけでなく、リーダーや管理職もこの点に留意して、コミュニケーションの頻度が落ちていないかを気にかけることが大切です。

じっくりと話しを聞く

相手の意見や考えをじっくりと聞くことも重要です。社員が抱える不安や悩みは表面的な質問からは察知しにくいためです。

特に、仕事上の悩みがある場合は、相手の話に共感しつつ「どのような点に困っているか」「何を改善すれば仕事がしやすくなるか」など、具体的な課題を引き出せるようにコミュニケーションを取る必要があります。このような取り組みは、悩みの解決につながるのはもちろんのこと、メンタルヘルスケアの観点でも重要です。

本人が悩んでいる事柄の原因を解決できれば、離職や転職を踏み留まる可能性が高まります。また、このような解決に向けた一連の取り組みを通じて、自分の声が組織に反映されることや問題が解決されることを体験できるため、関係者に対する信頼感や会社に対するエンゲージメントの向上も期待できます。

過去の離職者の状況を確認する

過去の離職者がどのような状況で退職に至ったのかを分析するのも有効です。

離職者の傾向や共通点が判明すれば、離職しそうな社員を見つける一助になるためです。これまでの離職者と共通する傾向が見られたら、その従業員とじっくりコミュニケーションを取って、状況の把握や解決に向けた対策を考えていくと良いでしょう。

一方で、過去の離職者の状況分析は、現在の職場環境を見直すヒントとしても大いに役立ちます。例えば、離職者が特定の部署やポジションで集中して発生している場合、その部署の業務負担や人間関係に課題がある可能性が考えられます。

離職者の声や退職理由、置かれていた状況などから何かしらの共通点が見つかったら、当時の環境と現状を比較し、同様の問題が再発していないか、問題が解決されずに放置されていないかなどを確認してみると良いでしょう。

勤怠状況を確認する

勤怠状況の変化から離職リスクを察知できるケースも少なくありません。

例えば、遅刻や欠勤が増加している場合は、その従業員がメンタルヘルスの不調を抱えていたり、業務に対する意欲を失っていたりする可能性が高いと考えられます。また、残業が極端に増えている場合は、業務負担の増加が影響しているかもしれません。

このような変化を正確に把握するためには、勤怠データを定期的に分析することが大切です。何らかの変化が見られた場合、対象の従業員に対して迅速にアプローチを行うなどの体制が整っていれば、組織の仕組みとしてリテンションを機能させることも可能です。

社員がストレスや疲労を抱えている兆候を見逃さず、早期にケアをすること自体がリテンション施策の一環であり、問題が深刻化する前に対処できるようになれば、リテンションの効果も実感できるでしょう。

【ホワイトペーパー】エンゲージメントサーベイ導入ガイド【比較表あり】

エンゲージメントサーベイは、働き方改革や人的資本経営の活性化にともない、注目を集めています。この資料では、エンゲージメントサーベイの基本情報や目的、メリットに加え、実施の注意点や手順、ポイントなど細かい点まで解説します。

リテンション施策に成功した企業の事例

最後に、実際にリテンション施策に成功した企業の具体的な事例を3つ紹介します。

パルスサーベイの実施が離職防止につながった事例

ある企業では、パルスサーベイを実施したことで離職防止に成功しています。

同企業では月に一度、全社員がそれぞれの上司のマネジメントに関する意見を寄せる手段としてパルスサーベイを実施しており、その結果からメンバーのコンディションを把握・管理し、組織内の状況の可視化や改善アクションにつなげています。

パルスサーベイはデータとして保管されており、退職者の情報も含めて分析することで、社員のモチベーション変化の把握や、働きがいの創出といった施策に活用しています。また、マネージャーが身につけるべきマネジメント要件や、マネージャー研修のコンテンツを企画する際なども、パルスサーベイのアンケート結果を参考にしています。

このような取り組みを継続してきた結果、今後も同社で働きたい想いを持ちながらも、キャリアや将来に対する不安を感じているメンバーを迅速にキャッチすることに成功しているそうです。

長期就業型インターンシップの実施が早期離職率低下につながった事例

某企業では、2018年から開始した長期就業型インターンシップが、早期離職率の低下につながっているといいます。

このインターンシップでは、体系立てた知識と実業務につながる実作業の双方から充実した成長機会を提供しており、参加する学生が就業後の具体的なイメージをつかんだり、自身のキャリアを明確にしたりすることをサポートしています。

また、その後の内定にもつながるインターンシップのため、入社後の戦力化を早める研修としての役割も果たしているようです。

早期離職の原因の多くは、内定や入社に至るまでの情報不足です。求職者側が企業ホームページや選考を通じてどんなに情報収集に努めても、得られる情報にはどうしても限界があります。

同社では長期就労型インターンシップがこの情報不足を補い、入社後のギャップや早期離職を防止していると考えられます。

コーチングセッションの実施が退職防止につながった事例

またある企業では、コーチングセッションの実施が退職防止につながっている事例もあります。

同社では、自分の可能性を自らの選択で開花させていくことや、個人の能力の最大化によって組織力を向上させてくことを目的として、従業員全員が任意でプロコーチによるコーチングセッションを受けられる体制を整えています。

コーチングセッションの内容は守秘義務で守られることもあり、セッションで扱う課題は仕事のことのみならず、人生全般における課題まで多岐にわたります。

この体制が整う前は、「他責NG」という風土が強かったことで、本音を飲み込み我慢したり、水面下で不平不満や噂話が多かったりといった課題を抱えていました。しかし、セッションを実施するようになってからは、自分の本音を言える場所ができたことで、心理的安全性が醸成されたことで、退職を決意する前に新たな道を模索する従業員が増えたそうです。

【ホワイトペーパー】働きがいを向上させるための施策事例15選

「働きがい認定」として認められた企業が実際に取り組んでいる施策から学んでみませんか?この資料では、働きがいを高めるうえで企業が直面しやすい5つの組織課題とそれらの課題に対する具体的な施策事例について紹介します。

リテンション施策にも役立つ「働きがい認定・ランキング」

従業員の離職を防止するための人事施策の1つであるリテンション。従業員の満足度や会社に対するエンゲージメントを高めることが、離職率の低下につながります。

同様に、対外的な自社の評価が、そこで働く人たちの誇りやステータスになるケースも少なくありません。第三者機関から「働きがい認定」やランキング評価を受けることで、従業員は自社の強みや組織カルチャーの良さを再認識できるようになります。

従業員のエンゲージメント向上やインナーブランディング施策として、働きがい認定を活用するのもひとつの方法です。

採用ブランディング、インナーブランディング、コーポレートブランディングなら働きがい認定。世界約150ヶ国で支持される権威ある企業認定制度で、「選ばれる企業」になりませんか?調査開始後最短2週間で取得可能!