心理的安全性とは?高めるメリットや方法、働きがいとの関連について解説

更新日 2025.02.192025.02.19コラム

近年、「心理的安全性」という言葉が注目されるようになりました。概念は以前からありましたが、特に、Google社のプロジェクト・アリストテレスの研究結果が2012年に発表されたことをきっかけに、その重要性に気づき始めた組織も多いようです。

日本の労働人口は減少傾向にあり、人手不足が深刻化しています。そんな中、組織は「働き方改革」や「働きがい」の向上を掲げていますが、その前提となるのが心理的安全性とも言えます。では、具体的にどのように心理的安全性を高めることができればよいのでしょうか?本稿では、心理的安全性を高めるメリットや方法、働きがいとの関連について解説します。

目次

心理的安全性とは

心理的安全性の定義

心理的安全性(Psychological Safety)とは、米国の臨床心理学者エイミー・エドモンドソンが1999年に提唱した概念です。彼女は、チームのパフォーマンスや創造性を高める要因として、メンバーが互いにリスペクトし合い、安心して自己開示や貢献ができる環境を特徴づける「心理的安全性」という概念を提案しました。

エドモンドソンは、心理的安全性を「チームにおいて、他のメンバーが、自分が発言することを恥じたり、拒絶したり、罰をあたえるようなことをしないという確信をもっている状態であり、チームは対人リスクをとるのに安全な場所であるとの信念がメンバー間で共有された状態」と定義しています。(*1)すなわち、心理的安全性とは、メンバーが安心して自分の考えや意見を表現し、他者の反応に怯えることなく、協力し合って物事を進め、問題を解決することができる状態と言えます。

心理的安全性が注目されている背景

近年、心理的安全性が注目されるようになった背景には、複数の要因が考えられます。まず、VUCA(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)の時代と呼ばれる現代のビジネス環境では、不確実性が高まり、変化が激しくなっています。このような環境下では、チームが柔軟に対応し、イノベーションを生み出していくことが不可欠です。

また、働き方や組織の在り方が多様化し、多くの人々が「働きがい」や「ウェルビーイング」を重視するようになっています。心理的安全性は、こうしたニーズに応えるための重要な要素です。加えて、デジタル技術の発展やグローバル化により、組織間の競争が激化し、優秀な人材を惹きつけておくことが困難な時代となっています。優秀な人材にとって、組織が良い環境で最大限のパフォーマンスを発揮できる状態であれば、長期勤続意向も高まると考えます。心理的安全性が保たれた環境であることが重要になります。

さらに、近年の調査や研究によって、心理的安全性が組織のパフォーマンスや生産性に直接影響を及ぼすことが明らかになっています。例えば、Google社のプロジェクト・アリストテレスの研究では、心理的安全性の高いチームのメンバーは離職率が低く、他のメンバーが発案したアイデアをうまく利用することができ、収益性が高く、また「効果的に働く」とマネジャーから評価される機会が2倍多いという結果を報告しています。(*2)自分たちの組織でも取り入れたいと、多くの組織はこの結果に関心を持つこととなりました。このような複数の要因から、心理的安全性が注目されるようになったと言えるでしょう。

【ホワイトペーパー】職種別働きがい向上のポイント ~これを読めば、職種ごとに対応すべきポイントが分かる!~

この資料では、働きがいを高めるうえで起こりがちなネガティブな状態を、職種ごとに分析・解説します。あわせて、職種ごとに起こりがちなネガティブ状態に合わせた対応策も方針として示しているため、ぜひ参考にしてみてください。

心理的安全性を高める3つのメリット

心理的安全性を高めることで、組織は以下のようなメリットを享受することができます。

1.生産性の向上

組織内の心理的安全性が高まると、精神的な緊張がなくリラックスして働けるため、メンバーは安心して自分の考えやアイデアを共有し、協力して課題に取り組むことができます。結果的に、生産性が向上し、効率的に仕事を進めることが可能となります。

2.イノベーションの促進

心理的安全性が保たれている環境では、メンバーは自由に意見を交換することができ、コミュニケーションが活発になります。日々の雑談や会議での対話などを通じて、様々な考えが掛け合わさることで、新しいアイデアや改善案を生み出すことに繋がります。また、多様なバックグラウンドや意見を持つメンバーが、安心して参加し、組織に対して貢献することができます。多様な視点が尊重されることで、組織全体の創造性が向上します。イノベーションは、組織の競争力の源泉となるため、心理的安全性はイノベーションを促進する上で非常に重要な要素です。

3.離職率の低下

心理的安全性が高ければ、メンバーは安心して働くことができ、離職率が低下します。優秀な人材を保持することは、組織の長期的な成功に不可欠です。

心理的安全性の低下が招く4つの不安

逆に、心理的安全性が低下すると、メンバーは次のような4つの不安を抱えることになります。

1.無知だと思われる不安

心理的安全性が低下すると、メンバーは「無知だと思われる不安」を抱えるようになります。知識や情報を共有することを躊躇することになり、周囲のメンバーや上司に対し質問や相談を控えるようになります。結果、メンバーは孤立し、疑問を解消するための質問が減り、理解のズレが生じやすくなり、問題解決の能力が低下してしまう恐れがあります。

2.無能だと思われる不安

心理的安全性が低下すると、メンバーは「無能だと思われる不安」を抱えるようになります。周りから能力やスキルを疑問視されていると感じ、自信を喪失します。結果、メンバーは積極的に考えを発信したり、失敗や課題について話したりするすことを避けるようになり、消極的になってしまいます。

3.邪魔をしていると思われる不安

心理的安全性が低下すると、メンバーは「邪魔をしていると思われる不安」を抱えるようになります。周りから自分の存在や行動が邪魔に思われていると感じ、居心地の悪さや疎外感を味わうことになります。結果として、メンバーは積極的な意見交換の場に参加しなくなり、チームに貢献する意欲を失い、最悪の場合組織から離脱してしまう可能性も高まります。

4.ネガティブだと思われる不安

心理的安全性が低下すると、メンバーは「ネガティブだと思われる不安」を抱えるようになります。批判的な意見や懸念を表明することが、周りから否定的や批判的であると捉えられると思い、自信を失います。結果として、メンバーは自己表現を控え、問題点やリスクについての議論を避けるようになり、創造性やイノベーションに繋がる貢献をしなくなってしまいます。

チームの心理的安全性を高める方法

では、具体的にどのようにチームの心理的安全性を高めることができるか、いくつかのポイントに分けて紹介します。

ポイント1: 安心して発言できる環境づくり

安心して発言できる環境を整えるためには、会議室やミーティングスペースなどの物理的な空間を含むあらゆる場面で、オープンなコミュニケーションを促進することが大切です。例えば、会議では全員が等しく発言の機会を得られるように、ファシリテーターが意識的に話題を振ったり、時間を配分したりすることが有効です。上司やリーダーが積極的に声をかけ、メンバーが気軽に相談できる環境を整えることも重要です。

ポイント2: フィードバック文化の醸成

フィードバックは、心理的安全性を高める上で非常に重要な要素です。互いに尊重し合い、建設的な批判や提案を交換することで、信頼関係が構築されます。定期的なフィードバックの機会を設ける、また、フィードバックを受け入れる姿勢を示すことも有効です。

ポイント3: 失敗を許容する風土

誰でも失敗することはあります。重要なのは、その失敗から学び、次に活かすことです。失敗を責めず、原因分析と改善策を話し合うことで、チームメンバーは安心して新しいことに挑戦することができます。

ポイント4: リーダーによる率先垂範

リーダーは、チームの心理的安全性を高める上で大きな影響力を持っています。率先垂範し、自らオープンに発言し、誠実な態度で接することで、チームメンバーに安心感を与えることができます。リーダーが自分の弱みや失敗を共有することで、メンバーも安心して自分を表現できるようになります。また、部下の意見を積極的に聞き、認めることで、信頼関係を構築することができます。

このように、チームの心理的安全性を高めるためには、安心して発言できる環境づくり、フィードバック文化の醸成、失敗を許容する風土、リーダーによる率先垂範の4つのポイントを意識する必要があります。これらの要素を組み合わせることで、チームメンバーは安心して意見を言える、失敗を恐れずに挑戦できる、という状態を実現することができます。

【ホワイトペーパー】働きがいとは何か?~これを読めば、「働きがい」のあれこれが分かる!~

「働きがい」は漠然とした言葉であるため、その実態はよく分からないという方も多いのではないでしょうか。 本資料では、働きがいを構成する要素や、その中でも特に働きがいに影響の強い要素、また企業が働きがいを高めることのメリットなどについて、データとともに紹介します。

心理的安全性と働きがいの関係性

心理的安全性が高い職場の特徴

では、心理的安全性が高い職場には、どのような特徴があるのでしょうか?

ポイント1: オープンなコミュニケーション

心理的安全性が高い職場では、オープンで透明なコミュニケーションが行われています。上司と部下、同僚同士が自由に意見を交換し、情報共有がスムーズに行われます。知らないことやわからないことを気軽に質問できる雰囲気があり、メンバーは安心して疑問を解消し、成長しやすくなります。

ポイント2: フレンドリーな雰囲気

心理的安全性が高い職場では、オープンで透明なコミュニケーションが行われています。上司と部下、同僚同士が自由に意見を交換し、情報共有がスムーズに行われます。知らないことやわからないことを気軽に質問できる雰囲気があり、メンバーは安心して疑問を解消し、成長しやすくなります。

ポイント3: チームワーク重視

心理的安全性が高い職場では、チームワークが重視されています。個々の能力を尊重し、協力して問題解決に当たる文化が根付いています。チーム内での情報共有が活発で、必要な情報が共有されます。ネガティブな情報や懸念事項も話し合えるため、問題解決がスムーズに進みます。

ポイント4: 上司のサポート体制

心理的安全性が高い職場では、上司が部下をサポートする体制が整っています。部下の成長や成功を応援し、困難な状況に陥っても支えます。

ポイント5: 多様性が受容され公正に扱われる環境

心理的安全性が高い職場では、多様性が受容されています。異なる価値観や背景を持つ人材が集まり、互いに尊重し合っています。提案や異論を積極的に受け入れる文化により、メンバーは自分の意見が尊重されると感じ、より良い成果を目指して建設的な議論が行われます。実際に、GPTW Japanで行った過去の研究でも、心理的安全性の高い職場では、“年齢”、“人種”、“性別”などに関係なく正当に扱われるといった「公正」の要素の設問が高く、個人の属性に関係なくフラットな関係性があるといえることがわかっています。

関連記事:心理的安全性の高い職場のつくり方 ~働きがい・エンゲージメントの観点から~

このように、心理的安全性が高い職場には、5つの特徴があります。これらの特徴が揃うことで、従業員は安心して働くことができ、生産性やモチベーションが向上します。

心理的安全性が働きがいに及ぼす影響

心理的安全性が働きがいに与える影響は、非常に大きなものです。GPTW Japanでは、働きがいのある会社を「立場、仕事、働く場所に関係なく、あらゆる従業員が会社やリーダーを信頼し、自分の仕事に誇りを持ち、一緒に働いている人たちと連帯感を持てる会社」であると考えています。

関連記事:全員型「働きがいのある会社」モデル

これまで説明してきたような、心理的安全性を高める方法や心理的安全性の高い組織の特徴は、上記の働きがいの高い会社の特徴にも関連します。例えば、安心して発言できる環境づくり、フィードバック文化の醸成などは、まさに会社やリーダーを信頼できる状態を作ることに繋がります。良いチームワークが醸成されれば、連帯感のある組織となります。

GPTW Japanで行った過去の研究においても、実際に心理的安全性の高い職場は、働きがいも高く、新しいことへの挑戦も多い職場であることが分かっています。

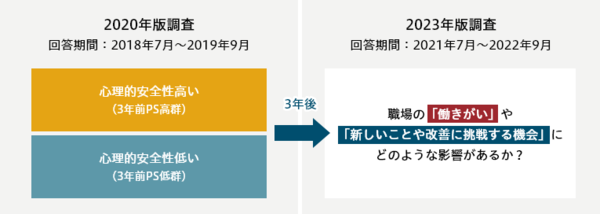

2023年版調査と3年前(コロナ禍前)の2020年版調査(回答期間:2018年7月~2019年9月)のいずれも「働く人へのアンケート」に回答した企業97社のデータを用いて、2020年版調査の心理的安全性と2023年版調査の「働きがい」と「新しいことや改善に挑戦する機会」の関係を分析しました。

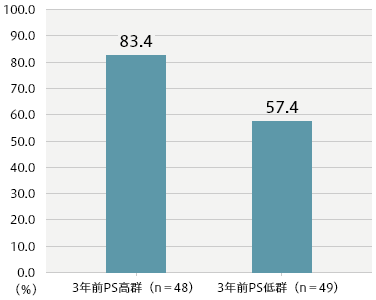

心理的安全性が高いほど数年後のその企業の働きがいが高ければ、心理的安全性は働きがいにポジティブな影響を及ぼしていると言えます。そこで、3年前の心理的安全性の高低で2群に分け(以下、「3年前PS高群」「3年前PS低群」)、2023年調査時点での「働きがいスコア(GPTW総合設問のスコア)」を集計しました。結果、「3年前PS低群」に比べて、「3年前PS高群」の方が、2023年調査時点での「働きがいスコア」が統計的に有意に高く(「3年前PS高群」83.4%、「3年前PS低群」は57.4%)、コロナ禍前の心理的安全性が2023年調査時点での働きがいにポジティブな影響を及ぼしていることが確認されました。

■「働きがいスコア(GPTW総合設問「総合的にみて働きがいのある職場といえる」)」の「3年前PS高群」と「3年前PS低群」比較(n=97)

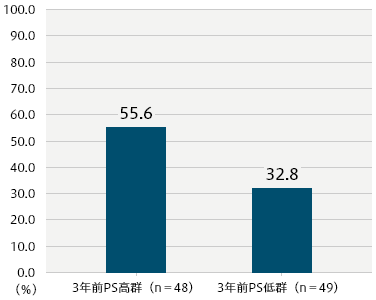

同様に「新しいことや改善に挑戦する機会」スコア(「過去1年間において、あなたは職場で新しいことや改善を行う機会がどのくらいあったか」)についても、2020年版調査の心理的安全性の「3年前PS高群」と「3年前PS低群」別に「多くあった」の選択率について確認しました。その結果、「3年前PS高群」は55.6%、「3年前PS低群」は32.8%となり統計的に有意な差がありました。

■「新しいことや改善に挑戦する機会のスコア」の 「3年前PS高群」と「3年前PS低群」比較(n=97)

つまり、心理的安全性が高い職場の方が低い職場よりも、働きがいが高く、イノベーションにつながるような新しいことや改善のためのアクションも実際に多く行われていることが確認できたのです。また、コロナ禍前より心理的安全性が高い職場はコロナ禍を経ても引き続き働きがいが高い状態であることが確認できました。研究レポートの詳細は、以下よりご確認いただけます。

関連記事:心理的安全性の高い職場のつくり方 ~働きがい・エンゲージメントの観点から~

心理的安全性や働きがいの状態を把握し、より良い組織を作る

これまで説明しましたとおり、心理的安全性が高まると、チームの生産性や創造性は向上し、離職率も低下するなど、組織にとって望ましい状態を作ることができます。働きがいも同様に、企業の業績向上に効果があることがわかっています。

具体的にどのようにこれらの状態を把握し、より良い組織を作ればよいのか、以下2つの例をご紹介します。

1.調査やアンケートの実施:従業員の心理的安全性や働きがいに関する調査やアンケートを実施し、現状を把握します。調査内容は、例えば、部署や役職別の心理的安全性や働きがいのスコア、また、従業員の声や意見などです。GPTW Japanでは、従業員の働きがいを確認できるエンゲージメントサーベイを提供しています。

従業員が定着しない原因を突き止めます。エンゲージメントサーベイ

世界約150ヶ国で10,000社以上が導入。機能豊富なサーベイプラットフォームで、従業員の声を可視化して働きがいを高めませんか?上位企業は「働きがい認定企業」に選出!

2.フォローアップ面談の実施:調査やアンケートの結果を基に、従業員とのフォローアップ面談を実施します。面談では、従業員の声を聞き、不安や不満を解消し、サポートやフィードバックを行います。

本コラムでは、心理的安全性や働きがいの状態を把握し、より良い組織を作るための方法についてお伝えしました。心理的安全性や働きがいは、組織の生産性や創造性、離職率に大きな影響を与える要因です。調査やアンケートを通じて現状を把握し、フォローアップ面談などを通じて、より良い組織作りを目指すことが重要です。

心理的安全性や働きがいの状態を把握し、より良い組織を作るためには、短期的な利益や効率性だけを追求するのではなく、長期的な視点から従業員の幸福や成長を重視することが必要です。従業員が安心して能力を発揮し、成長し続けることができる環境を提供することで、企業の成長と成功を実現することができます。

*1:Edmondson, A. (1999)Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative science quarterly, 44(2), 350-383.

*2:Google(2012)Guide: Understand team effectiveness

Great Place To Work(R) Institute Japan シニアコンサルタント 岩佐 真裕子

大手企業を中心に各社の調査実施のサポート、分析、経営層への提言や働きがい向上支援を行う。さらに、調査データの分析研究やグローバルでの調査プロジェクト対応などにも幅広く携わっている。