働きがいのある会社はカルチャーがつくる ~リーダーシップが起点となる組織文化変革~

更新日 2025.08.012025.07.31コラム

人手不足、若手の早期離職、メンタルヘルス不調の増加など、多くの組織が人に関する課題を抱えています。その中で、改めて注目されているのが「働きがい」です。

これまで日本企業は、終身雇用や年功序列といった仕組みのもと、長く安定して働くことが一般的でした。しかし、価値観が多様化し、キャリアの在り方も変化する中で、従業員一人ひとりが「なぜここで働くのか」「どんな意味があるのか」をより強く求めるようになっています。

そのような中、「働きがいを高めよう」と評価制度や福利厚生を強化する動きも見られますが、制度だけで本質的な変化は生まれません。働きがいとは、従業員の日々の経験の積み重ねであり、その根底にあるのは組織のカルチャー(文化)です。

本コラムでは、働きがいを生み出すカルチャーとは何か、そしてそれをどう変革していくのかについて、具体的な事例を交えながら解説していきます。

働きがいとは何か? 働きやすさの充実はだけではだめなのか?

Great Place To Work(R) Institute Japan(以下、GPTW Japan)では、働きがいは“働きやすさ”と“やりがい”の両方を指しています。

“働きやすさ”とは、仕事をしやすい環境が整っているかどうかで、たとえば以下のような要素です。

- 労働時間(残業削減、フレックスタイム制)

- 休暇取得のしやすさ(有給休暇・育休・介護休)

- 働く場所の自由度(リモートワーク、サテライトオフィス)

- 育児・介護と両立できる制度(時短勤務、在宅勤務)

- 通勤や職場設備の快適さ(混雑緩和、オフィス整備)

これらは制度や環境の整備で比較的「一律に」対応しやすい特徴があります。企業がガイドラインやルールをつくり、全従業員に適用することで一斉に改善が可能だからです。働き方改革の中で、優先して着手され、改善がされてきた内容でもあります。

しかし、GPTW Japanが行った分析によれば、働きやすさだけが高くても、必ずしも業績に繋がらないことが示唆されています。(関連記事:「働き方改革」で業績は向上するのか?~"働きやすさ"、"やりがい"と業績の関係~ )

ハーズバーグの二要因理論でも、「働きやすさ=衛生要因」が満たされたからといって、「動機づけ要因=やりがい」が自動的に上がるわけではないと説かれています。従業員一人一人のモチベーションが上がらなければ、業績などのパフォーマンスには繋がりません。

また「働きやすい環境」が過剰に整うと、逆に以下のようなことが起きる場合もあります。

- 成長意欲が下がる(挑戦がない)

- 問題回避の文化が根付く

- 当事者意識が薄れる(指示待ち姿勢)

これは「コンフォートゾーンにとどまりすぎると学習や成果が停滞する」という心理学の知見にも一致します。

では、動機付け要因でもある“やりがい”を高めるにはどうしたらよいでしょうか。やりがいにはいくつかの重要な構成要素があります。

- 自己成長の実感:仕事を通じて成長している、スキルが磨かれているという感覚

- 他者や社会とのつながり:自分の仕事が誰かの役に立っていると実感できること

- 自律性と裁量権:やらされているのではなく、自分の意志で仕事を進められる自由度

- 成果の実感と承認:自分の努力が成果につながり、それがきちんと認められること

“やりがい(ワークモチベーションなどとも言い換えられます)”は、個人の価値観や経験に強く影響されるため、一律の対応が難しい側面があります。 これらは、給与や昇進といった外的報酬よりも、日々の仕事の中でどう感じられるかという“経験の質”に左右されます。そしてこの経験の質を大きく左右するのが、「カルチャー」です。

たとえば、どれだけ成長機会を提供しても、発言が否定される風土では自己成長は実感しにくくなります。承認制度を設けても、実際に上司が感謝を口にしない文化では、成果の承認は感じられません。つまり、働きがいは制度だけではなく、組織の空気や価値観=カルチャーから大きく影響を受けます。

カルチャーとは?リーダーシップ行動からはじめるカルチャー変革

カルチャーとは、組織内で共有された価値観や、無意識に繰り返される行動パターン、そして「うちではこうするのが当たり前」とされている暗黙の了解のことです。

たとえば、「失敗は隠したほうがいい」「若手は黙って従うべき」「上司の顔色をうかがうのが常識」といった空気がある組織では、安心して挑戦することができません。これでは働きがいを感じるどころか、精神的な疲弊や早期離職にもつながります。

一方で、「上司が部下の挑戦を応援する」「意見の違いを歓迎する」「誰でも発言できる」文化がある組織では、自己成長も貢献実感も得やすく、働きがいが自然と高まっていきます。

ここで大切なのは、カルチャーは意識的に設計・変革できるということです。

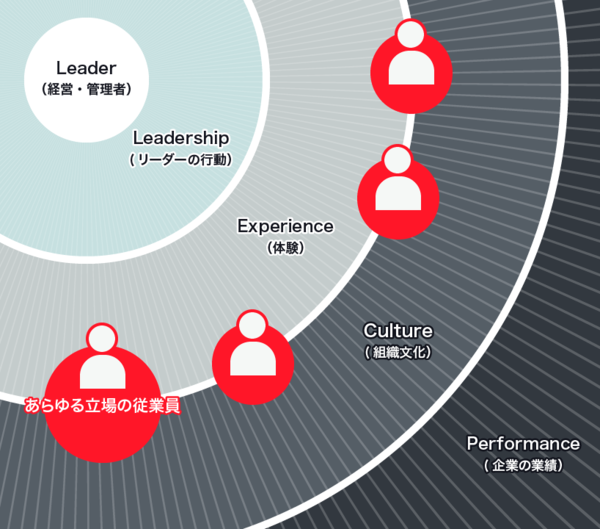

以下の図をご覧ください。

経営・管理者層のリーダーシップの発揮が、従業員の体験をつくり、年齢・性別・立場に関わらずあらゆる従業員が共通して一貫性のある体験を積み重ねることで、その会社らしい素晴らしいカルチャーが形作られます。ひいてはそれが働きがいとなり、イノベーションや業績など継続的な成果に繋がっていきます。

もちろんカルチャーは一朝一夕で変わるものではありませんが、リーダーの言動や日々の仕組みの中に、意図的に「変化の種」をまくことは可能です。

カルチャー変革の鍵はリーダーシップにあり

前述の通りカルチャーは、経営・管理者層のマネジメント、言動によって強く形成されます。特に組織の上位層がどのような価値観を示し、どんな行動をとるかによって、その組織がどんなカルチャーを持つかが大きく左右されます。

事例①:ある製造業の変革

地方に拠点を持つ製造業A社では、長年「報告・連絡・相談」が徹底され、形式的な朝礼が重視されてきました。従業員からは「上からの指示がすべて」「意見を言っても意味がない」という声もあり、若手の離職率が高まっていました。

そこで、現場リーダーが中心となり、朝礼を「対話の場」に変える取り組みを始めました。テーマは自由で、仕事の工夫や挑戦したことを共有する時間に変更。最初は戸惑いがありましたが、次第に現場の声が生まれるようになり、提案数が増加。1年後には若手の離職率が大幅に改善されました。

対話というリーダーシップ行動が、会社への信頼や会社からの尊重を感じる従業員の経験を生み、自律と主体性を重視するカルチャーを醸成した事例です。

事例②:IT企業の透明性改革

ベンチャーIT企業B社では、経営陣が意図的に「失敗談」を共有する取り組みを始めました。経営会議での判断ミスや、戦略の再考をオープンに語ることで、「完璧な上司像」を壊し、メンバーとの心理的距離を縮めることを狙ったのです。

その結果、「提案しても否定されない」「経営層も悩んでいる」といった声が広がり、若手からの提案数が前年比で2倍になりました。

経営陣のオープンなコミュニケーションが、組織の透明性を高め、挑戦と学びを歓迎するカルチャーを醸成した事例です。

このように、リーダー自身の変化が、組織の空気を変え、従業員の経験に大きく影響します。働きがいは、「感じさせよう」と思ってつくるものではなく、“リーダーの背中から伝わるもの”なのです。

事例記事(R&C株式会社):報酬では差別化できない!「働きがい」で業界をリードする保険代理店の事例|働きがいのある会社(Great Place To Work® Institute Japan)

カルチャー変革に向けたステップ

では、実際に組織カルチャーを変えていくには、どのようなステップが有効なのでしょうか。以下の4つの段階をご紹介します。

① 現状のカルチャーを「見える化」する

まずは、自組織のカルチャーがどのようなものかを把握することから始めましょう。

私たちGreat Place To Work(R)の働きがいのある会社調査では、カルチャーを生み出す従業員の経験に着目しています。階層や勤続年数、年齢、性別などの属性ごとの経験(Experience)を可視化することよって、意図したリーダーシップ行動が従業員に伝わっているのか?そこに属性による偏りはないか?などを確認することができます。

サーベイや従業員インタビュー、ワークショップなどを通じて、「働きがい」に繋がる従業員の体験などを言語化するのも良いでしょう。

② 望ましい組織像を描く

次に、どのようなカルチャーを目指すのか、組織としての「ありたい姿」を定めます。たとえば「挑戦を歓迎する」「心理的安全性が高い」「相互に承認し合う」といったキーワードから具体化していきます。

その際、「なぜ今、我が社としてそれを目指したいのか」という背景(Why)をセットで捉えることが重要です。働きがいのある会社を目指す場合も、事業視点でそれを目指す理由や文脈を明らかにすることで、その取り組みが他社のものではなく「自社にとっての必然性」をもった言葉として意味を持ちはじめます。

ありたい姿(What)だけを掲げると、表面的で抽象的な表現になりがちで、どの会社にも当てはまりそうな一般論になってしまいます。「なぜ今なのか」「なぜ我が社に必要なのか」という問いに向き合うことで、組織に根ざした言葉となり、従業員一人ひとりの腹落ち感や共感を生み出すことができます。

③ 経営層・管理職から行動変容を始める

カルチャーは言葉だけでは変わりません。まずは経営層や管理職が、率先して行動を変える必要があります。「部下に感謝を伝える」「意思決定の背景を説明する」「ミスに寛容な反応をする」といった具体行動が、変化の兆しになります。

GPTW Japanが提供するカルチャーコーチングでは、測定された従業員の経験度合いを会社・属性ごとの強み・成長の機会について整理し、経営層との対話を通じて要因・背景について確認した上で、よりよいカルチャーに向けて次のアクションを具体化することを支援しています。

④ 従業員の経験を変える場を設ける

組織全体で変化を進めるには、日常的に「新しい体験」を積み重ねることが必要です。対話の場の設置、越境的なプロジェクト、フィードバック文化の導入など、従業員の経験そのものに変化をもたらす工夫を続けましょう。

【ホワイトペーパー】働きがいを向上させるための施策事例15選

「働きがい認定」として認められた企業が実際に取り組んでいる施策から学んでみませんか?この資料では、働きがいを高めるうえで企業が直面しやすい5つの組織課題とそれらの課題に対する具体的な施策事例について紹介します。

おわりに:カルチャー変革は「経営の仕事」

「働きがいを高めたい」と思ったとき、私たちはつい制度や評価を見直そうとします。しかし、本質的な変化は、“日々の経験の変化=カルチャーの変革”から始まります。

そして、その変革の起点となるのは、経営者や人事、管理職といった「組織をつくる人たち」の言動です。働きがいは、企業の生産性や持続的な成長を支える基盤であり、単なる「人事施策」ではありません。それは戦略であり、未来への投資です。

自分たちの組織では、どんな「当たり前」があるのか?

リーダーの姿勢は、働きがいにつながっているか?

今、どんな「経験」が従業員の中に残っているか?

これらの問いを持ち、カルチャーを見つめ直すことが、これからの経営の最も重要なテーマとなるはずです。

世界約170ヶ国で21,000社以上が導入。機能豊富なサーベイプラットフォームで、従業員の声を可視化して働きがいを高めませんか?上位企業は「働きがい認定企業」に選出!

Great Place To Work(R) Institute Japanマネジャー植田若葉(うえだ わかば)

2016年リクルートマネジメントソリューションズに転籍し、顧客企業が抱える人・組織課題の整理、提案、支援を行う。大手企業を中心に多岐にわたる業界を担当。

2021年より同社の事業推進部を兼務し、戦略転換期における営業組織の組織開発に携わる。

2022年よりマネジメント職としてGreat Place To Work(R) Institute Japanに参画。自らもコンサルタントとして「働きがいのある会社」調査の提供や、調査の分析・研究、顧客の働きがい向上支援を行う。