離職率低下と従業員エンゲージメントの関係を徹底解説!今すぐできる改善策

更新日 2025.09.192025.09.19コラム

企業経営において「離職率」は避けて通れない重要な指標です。離職率が高い職場は人材が定着しにくく、採用コストの増加や生産性の低下といった経営課題を招きます。一方で、離職率を適切に管理・改善できる企業は、従業員の働きがいやエンゲージメントを高め、長期的な成長を実現しやすくなります。

この記事では、離職率の基本的な定義や算出方法から、日本国内の平均値や産業別の特徴、離職率が高まる要因までを整理します。そのうえで、従業員エンゲージメントの重要性や、離職率改善のための具体的な施策、そして改善の第一歩として有効な「エンゲージメントサーベイ」についてもご紹介します。

離職率の基本情報

離職率を低下させるためには、まず離職率が何を意味し、どのように算出されるのかを正確に理解することが不可欠です。離職率は単なる数字ではなく、企業の働きやすさや安定性、さらには労働環境の健全性を測る重要な指標となります。

ここでは、離職率の定義と算出方法について整理し、離職率低下の取り組みを進めるうえでの基礎を解説します。

離職率の意味・定義

離職率とは、ある一定期間内に企業を離職した従業員の割合を示す指標です。企業にとっては、職場環境の魅力や安定性を映し出す重要なバロメーターであり、離職率が高い場合は従業員が定着しにくい環境であると考えられます。その結果、採用コストの増加や生産性の低下につながり、経営上の課題を引き起こすことになります。

また、離職率とあわせて「定着率」という指標も存在します。定着率は入社した従業員のうち、一定期間後も残っている割合を示す数値であり、離職率と表裏一体の関係にあります。定着率が高い企業は、職場環境や評価制度が適切に整備されている可能性が高く、逆に離職率が高い企業は何らかの問題を抱えているケースが多いと考えられます。

従業員が定着しない原因を突き止めます。エンゲージメントサーベイ

世界約170ヶ国で21,000社以上が導入。機能豊富なサーベイプラットフォームで、従業員の声を可視化して働きがいを高めませんか?上位企業は「働きがい認定企業」に選出!

離職率の算出方法

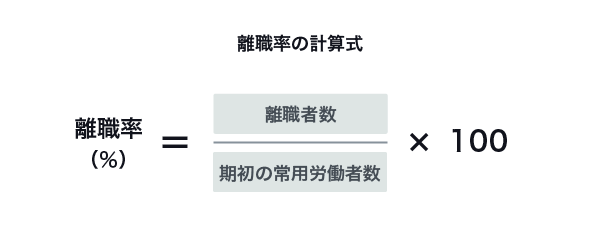

離職率の算出方法は、法律で一律に定義されているわけではなく、公的機関や企業によって異なる場合があります。ただし、一般的には以下の計算式が広く用いられています。

たとえば、期初に100名の従業員が在籍し、その期間中に5名が退職した場合、離職率は5%となります。この計算式を用いることで、一定期間内における従業員の動向を数値化することが可能になります。

ただし、正確なデータ収集が不可欠であり、年間ではなく月間データを用いたり、パートタイムや契約社員の扱いを統一しなかったりすると、正確な比較が難しくなります。また、新卒採用者の「3年以内離職率」を算出する場合は、分母を「入社時点での新卒採用者数」、分子を「3年以内に離職した新卒者数」とするのが一般的です。こうした基準を明確にしたうえで算出することにより、離職率はより正確に分析でき、改善施策につなげやすくなります。

【国内】離職率の平均値は?

日本における離職率の平均値は、景気や社会情勢、雇用形態の変化によって大きく変動します。厚生労働省が公表した「雇用動向調査結果の概要」(※)によると、2023年(令和5年)年初の常用労働者数に対する割合における離職率は15.4%でした。

この数値は国内全体の傾向を示すものであり、自社の離職率を比較する際の目安となります。もし自社の離職率が平均を大きく上回る場合は、早急に改善のための施策を検討することが求められます。

※参考:厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概要」

新卒の早期離職率

新卒者の早期離職は、企業にとって深刻な課題の一つです。厚生労働省の調査によると、2021年3月卒業の新卒就職者の3年以内離職率は、高卒で38.4%、大卒で34.9%に達しており、いずれも前年を上回っています。具体的には、新規高卒者は前年比で1.4ポイント増、新規大卒者は2.6ポイント増となりました。この結果は、新卒者が企業に十分に定着できていない実態を示しており、入社後のフォロー体制やキャリア形成支援の重要性を改めて浮き彫りにしています。

厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)」

産業別の離職率

離職率は産業ごとに大きな差が見られる点も特徴的です。厚生労働省「雇用動向調査結果の概要」(※)によれば、2023年の産業別離職者数では、生活関連サービス業・娯楽業が28.1%と最も多く、次いで宿泊業・飲食サービス業が26.6%、教育・学習支援業が14.8%、医療・福祉が14.6%という結果が報告されています。

これらの離職率が高い産業では、長時間労働、休日取得の困難さ、相対的に低い給与水準、過重な業務量といった衛生面に関する課題が指摘される傾向にあります。

一方で、離職率を抑えるためには単なる労働条件の改善だけでなく、従業員エンゲージメントの向上も重要とされています。特にワーク・ライフ・バランスを重視した働き方の推進や、従業員のモチベーションを高める取り組みが、根本的な課題解決につながると考えられます。

※参考:厚生労働省「令和5年 雇用動向調査結果の概要」

離職率が高まる9つの要因

従業員の離職率が高まる要因はさまざまです。個々の不満や職場への不安が積み重なり、その結果として離職という行動に至るケースが多く見られます。しかしながら、離職率の高い職場には、共通する課題が存在していることも事実です。以下では、代表的な離職につながる9つの要因について整理し、それぞれが離職率にどのように影響しているかを解説します。

1.給与面への不満

給与への不満は、離職の大きな引き金となる要因の一つです。特に「同期と比べて年収が低い」「昇給が期待通りでない」といった不満は、従業員が転職を考えるきっかけになります。給与面の不満は、給与額の問題だけではなく、評価基準の曖昧さも関係しています。給与に不満を持っている従業員のなかには、「正当に評価されていない」という感覚を抱いているケースもあり、その場合モチベーション低下を招きます。

ただし、給与の高さだけで離職を防げるわけではありません。給与面の不満は他の要因と複合的に作用し、最終的な離職判断につながることが多いのです。金額だけでなく、業務内容や成果に見合った適切な報酬を設定することが、優秀な人材の流出を防ぐうえで重要といえます。

2.過度な残業や休日出勤

過度な残業や休日出勤は従業員の心身に大きな負担を与え、離職率を押し上げる要因となります。近年は働き方改革やワーク・ライフ・バランスを重視する風潮が強まっており、長時間労働や休暇の少なさは従業員の不満につながりやすくなっています。

特に若手人材はワーク・ライフ・バランスを重視する傾向が強く、労働環境への不満が離職へつながりやすくなります。また、長時間労働はモチベーション低下や健康リスクにも直結します。企業は労働時間の適正化や休日制度の整備を通じて、従業員が安心して働ける環境を確保することが重要です。

3.仕事への不満

仕事内容に不満を抱くことも、離職の大きな要因です。若手人材の離職理由の中でも、「もっとやりがいや達成感のある仕事がしたい」という声は非常に多く、仕事に意義を見いだせない環境では転職を考えるきっかけとなりやすくなります。

一方で、自分の仕事に熱中し、達成感を得られる環境であれば、離職率は低下する傾向があります。たとえば、接客業の従業員が「お客様から直接感謝の言葉をもらった」「自分の提案が採用され、受注につながった」などの体験を積むことで、「自分の仕事が役立っている」という実感を得られます。こうした経験は、昇給やボーナスといった金銭的インセンティブ以上にモチベーションを高め、長期的な定着につながるケースが少なくありません。

そのため企業は、従業員が日々の業務の中でやりがいを実感できる仕組みを整える必要があります。具体的には、企業理念やビジョンを浸透させることです。これにより従業員は自分の仕事が組織全体の目標達成にどう貢献しているかを理解でき、業務に意味や価値を見出しやすくなります。

また、成果や努力を定も的にフィードバックすること、また面談を通じて個々のモチベーションを把握・支援することなども有効です。やりがいを感じられる職場環境を整えることが、離職率低下に直結する鍵となります。

4.人間関係の問題

人間関係のトラブルは、離職率上昇の代表的な要因です。上司や同僚との関係にストレスを感じると心理的安全性が損なわれ、働く意欲を失いやすくなります。

特にリモートワークの普及に伴い、従業員同士のコミュニケーション不足から孤独感が高まり、帰属意識が薄れるケースが増えています。たとえば、入社直後にリモート勤務が中心となり、日常的な雑談や相談の場がない場合を考えてみましょう。

業務上の小さな不安を解消できないまま抱え込んでしまい、上司や同僚からのサポートを得られない状況が続くと、「自分は組織に必要とされていないのではないか」という感情が生まれ、離職につながってしまいます。

社内コミュニケーションが不足すると、不満や悩みが企業側に把握されにくく、問題が深刻化するまで表面化しない危険があります。良好な人間関係は従業員のモチベーション向上や企業への愛着形成に不可欠であり、企業は信頼関係を築ける環境を整え、定期的な面談やチームビルディング、雑談の場などコミュニケーション機会を積極的に提供することが欠かせません。

会社の将来性への不満

会社の将来性に不安を感じることも離職の大きな要因です。若手人材の中には、自身のキャリア形成において企業の成長性や安定性を重視する声も聞かれます。

企業が明確なビジョンや成長戦略を示せない場合、従業員は将来に不透明感を抱きやすくなり、より安定性の高い企業への転職を検討するようになります。経営状況の透明性を高め、将来の方向性を従業員と共有することが、安心感と長期的な定着につながります。

【ホワイトペーパー】働きがいを向上させるための施策事例15選

「働きがい認定」として認められた企業が実際に取り組んでいる施策から学んでみませんか?この資料では、働きがいを高めるうえで企業が直面しやすい5つの組織課題とそれらの課題に対する具体的な施策事例について紹介します。

6.評価制度の不備

評価制度が不十分であると、従業員は努力が正当に認められていないと感じ、モチベーションを大きく損ないます。評価基準が不明確であったり、公平性に欠けたりすると従業員の不満は高まりやすくなります。

一方、透明性が高く、公平に運用されている評価制度では、従業員が評価プロセスを理解し納得しやすいため、仕事のモチベーションを高く維持しやすいとされています。企業は定期的なフィードバックや明確な評価基準を導入し、従業員の成長を正しく支援する体制を構築することが求められます。

7.教育・フォロー体制の不足

教育やフォロー体制が不十分だと、従業員は業務に自信を持てず、早期離職につながりやすくなります。とくに新入社員は入社直後に十分な教育を受けられないと、業務遂行に必要な基礎が身につかず、能力不足への不安を抱えやすくなります。

また、フォロー体制が整っていない職場では、目の前の業務をこなすことに精一杯になり、計画的な教育やキャリア形成支援が後回しにされがちです。その結果、従業員は「このまま成長できないのではないか」という不安を抱き、スキルアップの機会が不足していると感じるようになります。こうした環境では、長期的なキャリアの展望を描くことが難しくなり、転職を検討する大きな要因となります。

企業は、新人研修やOJT、メンター制度を充実させるとともに、定期的な面談やフィードバックを通じて従業員の学習状況を確認し、キャリアアップを後押しする体制を整えることが重要です。教育とフォローの両輪を強化することで、従業員は安心して業務に取り組み、成長意欲を維持しやすくなります。

8.柔軟な働き方の欠如

柔軟な働き方を提供できない企業は、従業員の離職を招きやすい傾向があります。リモートワークやフレックスタイム、時短勤務などの制度が広がる中で、従業員は自分のライフスタイルや家庭環境に合った働き方を求めています。

一方で、柔軟性が欠如している職場では、「子育てや介護と両立できない」「通勤時間が長くて負担が大きい」「突発的な用事に対応できず周囲に迷惑をかけてしまう」といった不満が生じやすくなります。特に子育て世代や家庭を持つ従業員は、自身の生活を犠牲にして働かざるを得ない状況に強いストレスを感じやすく、それが転職を検討する直接的な動機となる場合もあります。

また、若手従業員の中には「働き方が古い」「キャリアの幅が広がらない」と感じるケースも多く、企業文化そのものへの不信感につながることもあります。

柔軟な働き方を導入することは、従業員満足度の向上やストレス軽減に直結するだけでなく、優秀な人材の確保や長期的な定着にもつながります。企業は多様な働き方を選択できる制度を整備し、従業員が自分らしく働ける環境を提供することが不可欠です。

9.ハラスメントの横行

ハラスメントは従業員の離職に直結する深刻な要因です。パフォーマンス低下や精神的疾患のリスクを高めるだけでなく、企業全体のイメージも著しく損ないます。その結果、新たな人材の採用が難しくなるだけでなく、既存従業員のエンゲージメントも低下します。

企業はハラスメントに対して厳格な姿勢を持ち、相談窓口の設置や加害者への処分、再発防止策を徹底することが不可欠です。従業員が安心して働ける環境を構築することは、経営の根幹を守る取り組みといえるでしょう。

エンゲージメントが高い企業は離職率が低い?

一般的に、従業員エンゲージメントが高い企業ほど離職率が低い傾向があるといわれています。エンゲージメントが高い状態とは、単に満足度が高いというだけでなく、従業員が仕事に前向きに取り組み、企業とのつながりを強く感じている状態を指します。ここでは、エンゲージメントの定義から測定方法、そして離職率低下との関係性について解説していきます。

エンゲージメントが高いとは

従業員エンゲージメントとは、企業と従業員の間にある「信頼関係」の強さを示す指標です。わかりやすく言えば、従業員が会社に対して信頼感や愛着を持っており、やる気に満ち溢れている状態が、エンゲージメントが高い状態といえます。

よく混同されやすい概念に「従業員満足度」があります。同じように従業員の状態を示す言葉ですが、両者は意味合いが異なります。従業員満足度は、仕事内容や職場、上司、会社などについて文字通り「満足しているか」を測る評価です。満足度を高めるためには給与や福利厚生の拡充といった金銭的コストを必要とする施策を打つことが必要になり、中小企業では対応が難しい面もあります。

一方、従業員エンゲージメントは会社に対して「自発的に貢献する意欲」を意味する点に違いがあります。従業員の内面的な意欲や共感を重視するため、必ずしも大規模なコストを伴わずに高めることが可能です。

<関連記事>

採用ブランディング、インナーブランディング、コーポレートブランディングなら働きがい認定。世界約170ヶ国で支持される権威ある企業認定制度で、「選ばれる企業」になりませんか?調査開始後最短2週間で取得可能!

従業員エンゲージメントを測定する方法

従業員エンゲージメントを測定するには、まず社内アンケートを実施する方法があります。たとえば「会社の理念に共感できるか」「日々の仕事にやりがいを感じているか」といった質問を用意し、回答結果を集計・分析します。これにより従業員が現在どのように企業を捉え、どの程度の意欲を持っているかを数値化できます。

さらに効率的で確実な方法として「エンゲージメントサーベイ」と呼ばれる専用ツールを活用する方法もあります。標準化された質問票を用いた調査は、回答の集約や分析が容易であるだけでなく、同一の調査を導入している他社とのベンチマーク比較が可能なため、自社の位置づけを客観的に把握できます。

従業員エンゲージメントが高い企業は離職率が低いと言われる理由

従業員エンゲージメントが高い状態とは、従業員が企業の目指す方向性に共感し、自発的に貢献している状態を意味します。このような従業員は仕事に対するモチベーションが高く、企業との強い繋がりを感じているため、退職を検討することが少なくなります。結果として、離職率の低下につながるのです。

たとえば、ある企業では定期的な社内共有会を通じて会社のビジョンや成果を従業員に伝え続けるとともに、1on1面談で管理職層が部下の仕事が会社のビジョンにどうつながるかを丁寧に伝えました。その結果、「自分の仕事が組織の成長に直結している」と実感する社員が増え、離職率が改善した事例があります。このような取り組みから分かるように、エンゲージメントは離職防止に効果を発揮する要素であるといえます。

離職率の低下以外に従業員エンゲージメントを高めるメリット

従業員エンゲージメントを高めるメリットは、離職率の低下だけではありません。企業イメージの向上など、組織にとってさまざまなメリットをもたらし、長期的な成長基盤の構築に貢献します。ここでは、代表的な3つの効果について解説します。

企業イメージが向上する

従業員エンゲージメントの向上によって、離職率を改善すれば、外部からの評価を大きく高めることにつながります。離職率の低い企業は「従業員を大切にする」「働きやすい優良企業」といったポジティブなイメージを持たれやすく、とりわけ採用シーンにおいて、求職者からの応募意欲を引き出す効果があります。

また、企業イメージの向上は採用活動にとどまらず、顧客からの信頼獲得や取引先との良好な関係構築にも直結します。既存の従業員にとっても、自社が良い企業として評価されることで誇りを感じ、働くモチベーションの向上につながる可能性があります。結果として、ブランド力の強化や事業拡大の基盤づくりに寄与し、長期的な企業成長を支える要素となります。

生産性がアップする

エンゲージメントの高い従業員は、日々の業務に主体的かつ積極的に取り組みます。そのため、自ら業務改善に挑戦したり、チーム全体の成果を意識した行動を取ったりする傾向が強くなります。こうした姿勢は、業務効率の向上だけでなく、成果の質を高めることにもつながります。

さらに、エンゲージメントが高まることで、従業員同士のコミュニケーションや協力体制も円滑になります。たとえば、プロジェクトの進行中に問題が発生した場合でも、エンゲージメントの高い従業員は「自分だけの問題」ではなく「チーム全体の課題」と捉え、積極的に意見を出し合ったり助け合ったりする傾向があります。その結果、情報共有がスムーズに行われ、トラブルの早期解決や業務の効率化が実現します。

また、信頼関係に基づいたオープンなコミュニケーションが促進されることで、従業員は安心して意見を表明でき、イノベーションや新しい発想が生まれやすくなります。こうした好循環は、個人の能力を最大限に引き出すとともに、組織全体の活力を高め、企業全体の生産性向上へとつながるのです。

採用・育成コストが削減できる

離職率が改善されれば、採用・育成にかかるコストの大幅削減が可能になります。従業員が長く定着すれば、新たな人材募集のための広告費や選考にかかる人件費を削減でき、採用活動の負担が軽減されます。

また、新入社員の育成には研修費用や教育担当者の工数といった多大なコストが伴います。定着率が高い組織では、育成した人材が長期的に活躍するため、教育投資を繰り返す必要がなくなります。

株式会社マイナビが実施した「2024年卒 企業新卒内定状況調査」によれば、新卒採用にかかる採用単価の平均は56.8万円とされており、離職率が高い企業ほど採用・育成コストの負担は大きくなります。逆に、離職率が低下すれば少ないコストで質の高い人材を維持でき、結果として企業の競争力強化につながります。

※参考:マイナビ「2024年卒 企業新卒内定状況調査」PDF

離職率低下のためにできる改善策

離職率を低下させるためには、一つの施策だけでは不十分であり、多角的なアプローチが求められます。従業員が「この会社で働き続けたい」と感じる職場環境を整えることが不可欠です。

そのためには、労働環境の改善、人事評価制度の見直し、コミュニケーションの活性化、福利厚生の充実、柔軟な働き方の導入など、さまざまな側面から従業員の満足度とエンゲージメントを高める取り組みを進める必要があります。以下では具体的な施策を紹介します。

経営層と従業員が対話する機会を増やす

経営層が従業員と直接対話する機会を増やすことは、離職率改善に大きな効果をもたらします。従業員が抱える不満や悩みを早期に発見し、解決に導くためには、経営層や管理職が積極的にコミュニケーションを取る必要があります。その中で、挑戦の機会やキャリアアップの方向性について話し合うことも有効です。

具体例として、定期的な1on1ミーティングを導入することで、従業員一人ひとりの状況を丁寧に把握し、キャリアや仕事への不満を直接聞き取ることが可能になります。こうした場は心理的安全性の確保にもつながります。

<関連記事>

タウンホールミーティングとは? 目的とメリット・質問例や効果、企業の成功事例を解説

従業員の学びの機会を積極的に作る

研修による人材育成は、離職率低下と定着率向上に欠かせない施策です。従業員はスキルアップやキャリア形成の機会を企業に期待しており、その期待に応えることがモチベーション向上につながります。

たとえば、新人研修や若手従業員向け研修、OJT担当者向け研修、中堅層やマネージャー向け研修など、階層ごとの課題に応じた研修を実施することで、それぞれの従業員が直面する問題を解消できます。研修を通じてスキルを習得し自信を持って業務に取り組めるようになれば、仕事へのやりがいが増し、離職率低下に直結します。

労働時間の適正化を図る

長時間労働や過度な残業は、従業員の健康や意欲を損なう主要因の一つです。そのため、労働時間の適正化は離職率改善の基本的な取り組みとなります。

有効な方法としては、ノー残業デーの導入、業務の見える化による負荷の平準化、効率的な業務プロセスの構築などが挙げられます。企業は実態調査を継続的に行い、改善策を柔軟に導入することで健全な働き方の実現を目指すことが重要です。

評価制度の改善と見直しを行う

評価制度の不備は従業員のモチベーション低下や不満の大きな要因となります。したがって、評価制度を改善・見直すことは離職率改善に直結する施策です。

具体的には、目標設定と評価基準の明確化、多面評価制度の導入、定期的なフィードバックが有効です。単なる事務的な作業にとどまらず、従業員の成長実感や承認欲求を満たし、働きがいを高める戦略的な取り組みとして位置づける必要があります。

現場間のコミュニケーションを促進する

現場間のコミュニケーションを活性化することも、離職率改善に効果的です。たとえば、部署を超えた交流イベントや社内SNSの導入により、従業員同士の情報共有や支え合いが進みます。

また、部活動制度や表彰制度などを設けることで、従業員同士の横のつながりが強化され、心理的安全性が確保されます。これにより、職場の人間関係が改善され、エンゲージメント向上や離職率低下に寄与することが期待されます。

<関連記事>

心理的安全性とは?高めるメリットや方法、働きがいとの関連について解説

従業員のための福利厚生を充実させる

福利厚生の充実は、従業員の働きやすさを高める施策です。給与以外の形で従業員の生活や働き方をサポートすることは、企業から大切にされていると感じさせる機会となります。

たとえば、無料軽食制度はリフレッシュの場であると同時に、従業員同士の交流を促進する効果があります。こうした取り組みは、仕事へのモチベーション向上や社内コミュニケーションの強化につながり、離職率低下に寄与します。

柔軟な働き方を導入する

昨今では、若手人材を中心にワーク・ライフ・バランスを重視する傾向が強くなっており、多様な働き方へのニーズが高まっています。そのため、リモートワーク、フレックスタイム制、時短勤務、副業容認などの制度を導入することは、人材定着に効果的です。

企業が従業員の働き方を尊重する姿勢を示せば、エンゲージメントが高まり、長期的な人材確保につながります。

<関連記事>

ワーク・ライフ・バランスとは?働き方の意味や定義・メリットや古いと言われる理由をわかりやすく解説

退職者にヒアリングを行う

離職率改善には、自社の離職理由を正しく把握することが欠かせません。しかし、退職時の従業員は「引き止められたくない」「波風を立てたくない」といった心理から、本音を語らないケースが少なくありません。そこで、退職手続き直後ではなく、一定の期間を置いてからヒアリングを行うことで、より率直な意見を引き出しやすくなります。

また、ヒアリングを実施する際には、従業員が安心して話せる環境を整えることが重要です。上司ではなく人事担当者や第三者が対応することで心理的な抵抗感を減らすことができ、さらに「責任を追及するためではなく、職場環境を改善するための取り組みである」と明確に伝えることで、本音を語ってもらいやすくなります。

エンゲージメントサーベイを導入する

従業員のエンゲージメントや意識を数値化して把握する有効な手段が、エンゲージメントサーベイです。仕事への意欲や成長機会への満足度などを調査することで、不満や課題を明確化し、改善策に直結させることができます。

活用方法としては、定期的に実施して傾向を把握し、部門ごとの課題に応じた施策を行うことが効果的です。たとえば、若手社員のキャリア不安が判明した場合には、メンター制度やキャリア面談を強化するなどの対応が可能になります。

サーベイ結果を改善に活かすことで、従業員は「声をあげれば会社が聞き入れてくれる」と実感でき、働きがいとエンゲージメントが高まります。結果として、離職率の低下や生産性向上にもつながります。

【ホワイトペーパー】エンゲージメントサーベイ導入ガイド【比較表あり】

エンゲージメントサーベイは、働き方改革や人的資本経営の活性化にともない、注目を集めています。この資料では、エンゲージメントサーベイの基本情報や目的、メリットに加え、実施の注意点や手順、ポイントなど細かい点まで解説します。

「エンゲージメントサーベイ」で原因を突き止めて離職率低下につなげよう

離職率を下げるためには、給与や労働時間といった表面的な条件の改善にとどまらず、従業員がやりがいや安心感を持ち、企業と前向きな関係を築ける環境を整えることが欠かせません。

しかし、どの部分に課題があるかを正確に把握しなければ、効果的な改善策を講じることはできません。そこで有効なのが「エンゲージメントサーベイ(従業員意識調査)」です。サーベイを通じて従業員の本音を可視化することで、離職要因を具体的に特定し、組織に最適な改善施策を打ち出すことが可能になります。

従業員の声を継続的に収集・分析する仕組みを導入することは、単なる離職防止にとどまらず、働きがいのある職場づくりや企業成長の基盤にも直結します。もし自社の離職率改善に本気で取り組むのであれば、まずはエンゲージメントサーベイの導入から始めてみてはいかがでしょうか。

従業員が定着しない原因を突き止めます。エンゲージメントサーベイ

世界約170ヶ国で21,000社以上が導入。機能豊富なサーベイプラットフォームで、従業員の声を可視化して働きがいを高めませんか?上位企業は「働きがい認定企業」に選出!