組織文化とは?4つのタイプや改革のステップ、企業事例を紹介

更新日 2024.11.262023.09.05コラム

会社に属していると、「この組織には良い文化がある」、あるいは「悪い文化が根付いてしまっている」と感じることはないでしょうか。しかし、改めて「組織文化」とは何か、どのように出来るものかと問われると、答えるのが難しいと感じる方も多いはずです。本記事ではその定義や構成要素、改革のポイントや企業事例などを網羅的にお伝えします。良い組織文化を創りたい、あるいは組織文化を変えたいと感じている方は是非読んでみてください。

目次

組織文化とは?

組織文化(カルチャーのこと、本コラムでは組織文化と表記します)の定義について、米心理学者のエドガー・シャインは「組織が外部適応と内部統合の問題を解決する過程で学び共有された、基本的な仮定のパターン」であると述べています。

ここにおける外部適応とは市場や顧客ニーズの変化に適応していくことを指し、また内部統合とは自社の価値観や行動方針を定め、業務をマニュアル化し、組織としての効率性を高めていくことを指します。内部の秩序を守りながらも、外部環境にも適応していかなくては市場で生き残れない、というジレンマは企業であれば少なからず抱えているものです。どこまでを「自社らしさ」として守り、どこからは変わっていくべきなのか?それを考え対処していくうえでメンバー間で共有されていく行動原理や思考様式(=基本的な仮定のパターン)が、組織文化だと言えます。

さらにシャインは、組織文化は以下の3つのレベルに分けられるとしています。

<シャインの組織文化レベル>

| レベル | 項目 | 説明 |

|---|---|---|

| Lv.1 | 人工物(Artifact) | 「目に見える組織構造とプロセス」 組織図、オフィス、制度、製品、挨拶の作法、社内イベントなど、組織の目に見える産物。 |

| Lv.2 | 標榜される信条と価値観(Espoused Beliefs and Values) | 「戦略、目標、哲学」 経営理念やミッション・ビジョン・バリュー、クレドなど組織の価値観を示すために標榜されているもの。 |

| Lv.3 | 背後に潜む基本的仮定(Underlying Assumptions) | 「無意識のうちに当たり前となっている信念、認識、思考、感情など」 |

出典:Edgar H. Schein「Organizational Culture and Leadership - 5th Edition」(2016)

そしてシャインはLv.3の「背後に潜む基本的仮定」こそが、組織文化の本質であると述べています。これは経営・管理者層を中心とした組織構成員の言動の歴史的蓄積により、無意識のうちに当たり前となっている信念や認識ですから、意図的に捉えようとしなければ話題に上がることすらないものです。

多くの企業ではLv.2の状態のように、経営理念やMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)などを言語化して定めていますが、それで自社の文化をすべて言語化できているということは無いはずです。組織文化の真髄は、言語化されていない当たり前の行動原理や思考様式の中にあるということをまず理解しましょう。

組織文化と組織風土の違いは?

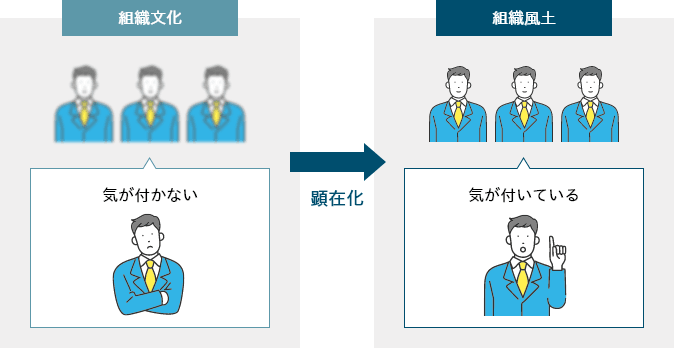

組織文化と似たような意味を持つ言葉である「組織風土」ですが、両者の違いはどこにあるのでしょうか。一言で言うと組織風土は「知覚できる組織の特性」で、組織文化は「無意識下にある価値観・行動パターン」です。もう少し両者の関係性に的を絞って言うと、無意識下にあり自分たちでも気づいていないものである組織文化が、知覚できる“特性”として顕在化したものが組織風土です。

(図:伊達洋駆・安藤健「人材マネジメント用語図鑑」(2021年)を参考に再作成)

また、組織文化は前述した「シャインの組織文化レベル」のように、Lv.1からLv.3までのプロセスを意識して戦略的に創り上げたり変革したりすることもできるものですが、組織風土は「結果としてこういう特性になった」という結果論としての意味合いが強くなります。

ただしこのふたつはベースとなっている学問が異なる(組織風土は心理学、組織文化は文化人類学)ため、学術的に明確に両者の違いが定義されているわけではありません。また、一般的には混同して使用されているケースも多くあるでしょう。

組織文化が必要な理由、企業にとっての重要性

企業にとって組織文化はなぜ必要なのでしょうか。

組織文化が無い(まとまっていない)状態の組織と、組織文化が強固にある状態の組織では、意思決定・行動のスピードに差が出てきます。「何を是とするのか」の判断基準が明確になっておらず、マネジメント間でも認識がバラバラの組織を想像してみてください。そのような組織では、自ずとその下につく従業員もバラバラの価値観を持っている状態になりやすいと言えます。その状態を放置してしまうと、例えば会社の事業がピンチに陥ったとき、意見がまとまらずなかなか改善アクションを起こせない、あるいは経営層だけの判断で強行突破して従業員の反感を買うといった悪影響が想定できます。

また企業の規模が大きくなると、部門ごとで組織文化が異なるという状態に陥ることもあります。そうすると部門間の軋轢が起き、同じ会社内なのに足を引っ張り合うことにもなりかねません。

現代はVUCA時代と言われ、新たな競合企業が続々と出てきたり、市場自体が別の市場にニーズを奪われてしまったりと、予想できない変化も多くあります。次々にやってくる課題を乗り越える過程において、組織文化の強さがものを言うのです。

組織文化を構成する要素

組織文化は実に様々な要素が複雑に絡み合って構成されていくものです。以下に代表的な組織文化の構成要素を挙げます。

ミッション・ビジョン・バリュー、行動基準

組織文化は、組織全体が重視するゴールや価値観に基づいて形成されます。ミッション・ビジョン・バリューや行動基準といった形で誰にでも分かるように言語化することが文化形成への一歩となりますが、ただ言語化するだけでは有効に働きません。従業員が共感できる内容であり、また意識的に組織内へ浸透させることが重要です。

以下の記事ではミッション・ビジョン・バリューの詳しい定義や組織浸透のプロセスについて解説していますので、是非ご覧ください。

関連記事:ミッション、ビジョン、バリューとは?違いや組織浸透について解説

リーダーの言動

組織のリーダーの行動は、組織文化に強く影響する要素です。先のミッション・ビジョン・バリューについても、まずリーダーがそれを体現できているのかどうかが浸透のカギになります。部下は上司の言動を見て、言葉にしないまでも「このやり方がこの組織では正解なのだ」と感じ、適応していこうとするでしょう。リーダーはそのことを自覚し、責任感を持ってふるまう必要があります。

関連記事:リーダーシップとは?定義や種類、求められる5つの力について解説

採用

採用は組織文化を強固にする要素であり、また一歩間違えれば組織文化を壊すリスクもはらんでいる要素です。働きがい認定企業の中には、「組織のエンゲージメントを高めていくには採用が最も重要である」と断言する企業もいます。よく聞かれる課題として、スキル重視で採用をした人材が馴染めずにすぐに辞めてしまったり、あるいは元々いた人材が居心地を悪くして出て行ってしまうというものがあります。組織文化は短期間で変えられるものではありませんから、経営層が大事にしたい文化を守り続けるためには、採用時点で基準を合わせることが非常に肝要です。

評価・報酬制度

評価・報酬制度は、今組織に居る人材に組織文化を根付かせていくために重要な役割を担うものです。評価・報酬制度は「この組織ではどのような行動が良しとされるのか」に関する経営の意思を反映した、従業員にとって最も身近な存在であるからです。個人業績が評価の最も大きな割合を占めるような成果主義の強い企業と、業績は目標に届かなかったとしてもそこに至るまでのプロセスを別軸で評価するような企業とでは、組織文化は異なってくるはずです。自ずとその評価方針に納得できる人は定着し、納得できない人は去っていくという構造を生むことになります。

採用ブランディング、インナーブランディング、コーポレートブランディングなら働きがい認定。世界約150ヶ国で支持される権威ある企業認定制度で、「選ばれる企業」になりませんか?調査開始後最短2週間で取得可能!

組織文化の4つのタイプ

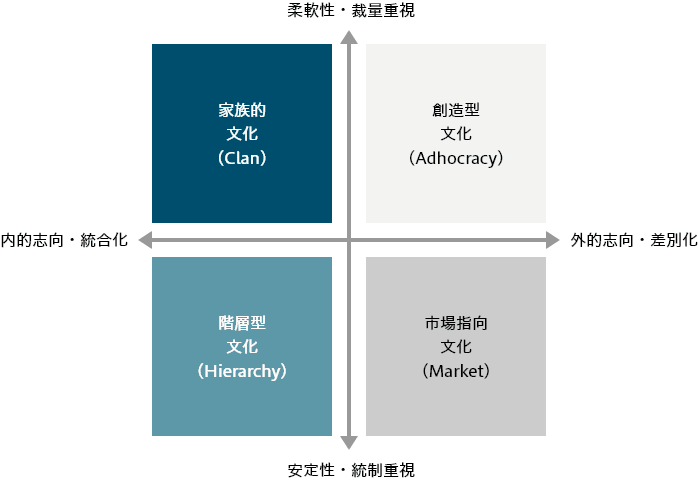

組織文化は企業によって多種多様ですが、ミシガン大学のロバート・クインとキム・キャメロンは代表的な組織文化の特徴を4つのタイプに分類して説明しています。

<職場文化の4つのタイプ>

階層型文化(Hierarchy)

組織の安定性と秩序を重視する文化で、確立された制度や規則に基づいて運営されます。組織のヒエラルキーが厳格で、指示命令系統が明確です。安定性が高く、ルールに基づいた行動であれば素早く取れるというメリットがありますが、一方で保守的になりやすく挑戦や変化を好む人には向かない場合があります。公共機関や政府機関に多いタイプです。

創造型文化(Adhocracy)

組織が革新を重視し、変化に柔軟に対応する文化です。従業員の自主性が尊重され、アイディアを自由に提案する環境が整っています。新たな価値創造を好む人には最高の文化ですが、一人ひとりの裁量が大きく、また常にリスクテイキングであるため安定性を求める人には向きません。スタートアップ企業やIT企業に多いタイプです。

市場指向文化(Market)

組織が市場や顧客との関係を重視し、競争力を高めることに注力する文化です。市場のニーズに敏感で、顧客満足度の向上を重視します。社内でも競争原理が働くため優秀な人材がどんどん頭角を現し、事業の成果にも繋がりやすいですが、成果主義が息苦しく感じる人にとっては合わないことがあります。小売業やサービス業に多いタイプです。

家族的文化(Clan)

組織が社員同士の絆を重視し、組織内の連帯感を高める文化です。従業員の信頼関係を大切にし、共通の目標に向かって協力する環境があります。チームで物事を成し遂げたい人にとっては満足度の高い文化ですが、一方で個人でどんどん成果を上げたい人にとっては物足りなく感じる場合があります。家族経営の中小企業や非営利団体に多いタイプです。

これら組織文化のタイプはそれぞれにメリットもデメリットもあり、一概にどれが最善と言えるものではありません。ただ自組織の組織文化の把握が難しいときは、この分類を参考に近しいタイプを考え、それに紐づく自社の特徴的な行動原理や思考様式に自覚的になってみると良いかもしれません。

【ホワイトペーパー】エンゲージメントサーベイ導入ガイド【比較表あり】

エンゲージメントサーベイにより自社の組織文化を可視化してみませんか?この資料では、エンゲージメントサーベイの基本情報や目的、メリットに加え、実施の注意点や手順、ポイントなど細かい点まで解説します。

組織文化のメリット

良い組織文化を持つことには、多くのメリットがあります。例として挙げられるのは以下のような点です。

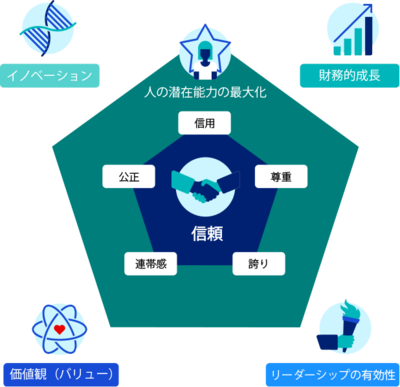

従業員の働きがい(エンゲージメント)向上

従業員の行動を規範化し、組織の方向性を明確にすることは、従業員の働きがい(エンゲージメント)向上に繋がります。

Great Place To Work®の全員型「働きがいのある会社」モデルでは、働きがいを構成する要素の土台として「価値観(バリュー)」と「リーダーシップの有効性」を挙げています。これらは前段で組織文化を構成する要素として挙げていたものですが、働きがいの高い職場においても重要な共通項であることが確認できています。

優れた価値観(バリュー)が有効なリーダーシップによって浸透していくと、経営・管理者層への信用を初めとして、組織全体の信頼関係が強くなります。そして会社に貢献したい、仲間に貢献したいという気持ちも高まります。

関連記事:エンゲージメントとは?従業員満足度との違いや高める方法

組織の競争力向上

組織文化は組織のアイデンティティそのものであり、組織を他と差別化する要因となります。

例えばiPhoneなどのプロダクトを生み出したことで知られるAppleは、「世界一美しいデザインを生み出す」ことを最優先する文化を長年大切にしてきました。2017年に50億ドルをかけデザインにこだわりぬいて建設された新社屋は、その文化を具現化した存在と言えます。

Appleとビジネスモデルが似ていても、「社屋に50億ドルもかけるなんて理解できない」という企業もあるかもしれません。文化の真髄は“無意識下”にあると述べましたが、結局のところその文化はオフィス・製品・社員のコミュニケーションスタイルといった様々なところへ滲み出てくるものです。独自性ある強固な文化を持てば、顧客や投資家などステークホルダーの目に止まりやすくなり、結果として市場の中で競争優位性を持つことに繋がるでしょう。

採用力の向上

組織文化が他社との差別化になるというのは、対顧客や対投資家だけなく、対求職者でも言えることです。

「挑戦を後押しする文化がある」「チームで三遊間のボールを拾い合いながら物事を進める文化がある」など、自社の組織文化を認識・言語化できて初めて、その文化に魅力を感じる求職者が集まってきます。

またONE CAREERの調査(*)によれば、最終的な内定承諾の決め手は「社風・人」という声が最も多い結果になっています。社風や人というのは組織文化が滲み出るものです。面接やインターンシップで出会ったどの人からも同じような風土を感じられたとき、「きっとこの会社は自分に合う」と自信を持てることでしょう。

(*)出典:ONE CAREER上の「内定」に関する2020年卒〜2021年卒就活生のクチコミ・体験談の回答を分類し集計した結果(2021年5月20日時点)

従業員が定着しない原因を突き止めます。エンゲージメントサーベイ

世界約150ヶ国で10,000社以上が導入。機能豊富なサーベイプラットフォームで、従業員の声を可視化して働きがいを高めませんか?上位企業は「働きがい認定企業」に選出!

組織文化のデメリット

ここまでの話を踏まえると組織文化を醸成することにはメリットしかないようにも感じられますが、デメリットも存在します。例として挙げられるのは以下のような点です。

排他性が高まる

強い組織文化は、組織の排他性を高めることに繋がる側面があります。組織に属する人材の全員が、組織の価値観や行動指針に完全に同意できている状態というのはそう多くはありません。「自分にはこのカルチャーは少し合わないかもしれない」と薄々感じていた従業員がいたとして、さらに組織文化を強固にしていけば、その不安は確信に変わり離職に繋がることもあります。ただし、そういった理由での離職は組織にとって必要な新陳代謝であると捉える企業もあります。

変革の阻害

組織文化は一度築かれたら終わりではなく、組織が悪い状況に陥ってしまったときには変革も必要となります。しかし、これまでの組織文化を受け入れていた従業員の中には、変革に強い抵抗を示す人もいるでしょう。今までそれが当たり前と思っていた前提が揺らいでしまうのですから無理もありませんが、組織の成長や進化という点では、スピード感を落とす原因になってしまうことがあります。

柔軟性の低下

市場の変化に対応し、迅速な対応が求められる現代のビジネス環境では、柔軟性のある組織文化の重要性が高まっています。組織文化があまりにも強固になると、新たな発想が出にくくなるというリスクもあります。

良い組織文化の作り方

良い組織文化とは何でしょうか?日本を牽引するような大企業群においても、階層を重視する文化の企業もあれば創造を重視する文化の企業もあり、一概にどのようなスタイルの文化が良いというものはありません。

ただ大事なのは、まずもって経営層が自社の組織文化に誇りを持ち、そして従業員の多くが「カルチャーフィットしている状態」を作ることです。経営層が理想としている組織文化が、従業員にとっても理想であるというのが最も重要な点です。さらに言えば、10年前は上手くいっていたとしても、同じ組織文化が今の従業員にとっても良い組織文化かどうかは分かりません。「組織文化の改革が必要かもしれない」という選択肢を常に持っておくことが、良い組織文化を保ち続ける秘訣になるでしょう。次の項では、具体的な組織文化の改革のステップについてご紹介します。

組織文化を改革するには

経営層や人事の中には、今ある組織文化に課題を感じている方もいることでしょう。例えば、「年功序列の雰囲気が強く、若手が意見を発信しづらい」「モラルを欠く行動をしてでも目標達成に固執するような人が増えた」といった課題を感じていたら、それを許容してしまっている文化の改革に向けて動き出す時かもしれません。

組織文化の改革は痛みも伴う大きなチャレンジとなりますが、以下のようなステップを踏んで忍耐強く行うことで実現できるでしょう。

① 社内体制を整える

組織文化はそう簡単に変わるものではありません。文化を変えるということはその組織に属する人全員が関わる話ですから、社内のすみずみまで影響力を波及できる体制を築いてから動き出すべきです。

経営企画や人事が主導することもあれば、部門横断型のタスクフォースを組んでやるということもあるでしょう。働きがい認定企業の例では、「カルチャー推進室」のような部署や、「カルチャー推進責任者」といったポジションを新たに立ち上げているケースもあります。プロジェクトチーム体制ではどうしても、取り組みがうまくいかない時にフェードアウトしたり、いったん取り組みを終えた後に問題が再発して困ったりというケースがありますが、組織図に組み込んでしまうことによって、変革の本気度を示すことに繋がります。

また、欠かせないのは会社全体を率いる経営者のコミットメントです。実際に手を動かすのはタスクフォースなどだとしても、顧問として経営者がつき、自らの意志やビジョンを活動に反映させることが大切です。

② 組織の理想像を決める

社内体制が築けたら、組織の理想像、ありたい姿について議論しましょう。経営者の意向は最も重要ですが、それがひとりよがりにならないためにも、組織としての意思決定に昇華させましょう。従業員全員で話したいところですが、人数が多くそれが現実的でない場合には、適宜全社アンケートなども活用しつつ、①のステップで決めた主軸となるメンバーで議論します。

理想像を考える際にも、前述した「シャインの組織文化レベル」は参考にできます。いきなりLv3の「暗黙の了解」のようなところから考えるのが難しい場合は、まずLv1の目に見える部分から考え始めるのでも構いません。例えば、「どの競合よりも顧客に親切なサービスにしたい」→それを実現するために従業員はどんな価値観を大事にするべきか、といった具合です。

③ 自社の組織文化を可視化する

理想像を考えると具体的な行動を起こしたくなりますが、その前にまずもってやるべきなのが現状の可視化です。社内に「自分たちの今の組織文化はこれだ」と一言で言える人がどれだけいるでしょうか。組織文化の深い部分は無意識下にありますから、やろうと思わなければ可視化されないのです。現状が分かっていない状況で改善策を考えるのは困難なことです。

今まで目を向けていなかった従業員の考え方のクセや暗黙の了解となっていることに徹底的に目を向け、言語化し、共通認識とするところからすべては始まります。

具体的な組織文化の可視化の方法については、次の項で説明しています。

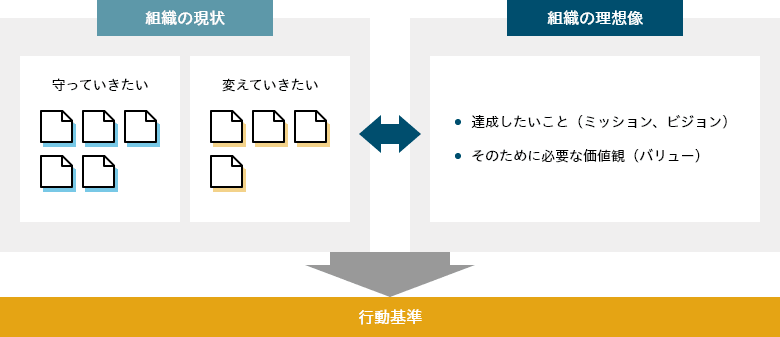

④ 行動基準を決める

組織文化の変革が起こるために必要なのが行動基準です。「現状」と「組織の理想像」を照らし合わせて、そのまま守っていきたい部分、変えていきたい部分を議論し、行動基準に落とし込んでいくのが良いでしょう。

行動基準、あるいは行動規範やクレドといったものは、自社のWebサイトで公開している企業も多くありますので、言語化する際の参考に見てみるのもおすすめです。

また、議論の段階ではたくさんの意見が出るでしょうが、行動基準はいきなり多くしすぎても浸透が難しくなります。最終的には特に大切だと思うもの5つくらいに絞りましょう。一度決めた行動基準をずっと続けなければいけないということはないので、組織の状況を見ながら、途中で変えたり追加したりするのもよいでしょう。

⑤ 組織文化を浸透させる

決めただけで浸透していないものは組織文化とは言えません。このプロセスが最も時間と手間を要するものになりますが、変革した後に自社にもたらされる成果を想像し、諦めずに取り組みましょう。

自社に合う文化の浸透方法を自社内で考えることになりますが、観点としては、「組織文化を構成する要素」の項で述べたものが参考にできます。以下のような要素は特に組織文化の形成に大きな影響を与えることを認識し、自社の現状において変えるべき点がないか検討しましょう。

- ミッション・ビジョン・バリュー

- リーダーの言動

- 採用

- 評価・報酬制度

組織文化を可視化する方法

組織文化を可視化する方法はいくつか考えられます。なお、どれかひとつを選択しなければいけないということではなく、むしろ複数を組み合わせることでより解像度深く自社の組織文化を理解できるでしょう。

組織文化診断ツールを使う

組織文化を最も分かりやすく可視化できるのが組織文化診断ツールを使う方法です。診断ツールを使う最大の利点は、現状が数値化されるという点にあります。例えば5人のタスクフォースのメンバーが会話を通じて自社の組織文化を言語化しようとしたとして、全員の意見がバラバラだったら議論は紛糾してしまいます。対して診断ツールを用いる場合は「客観的な根拠」として事実を把握することができるため、その後の議論もスムーズに進むことでしょう。

組織文化診断ツールを提供している企業は複数ありますので、自社に合ったものを探してみましょう。また、Great Place To Work®の「働きがいのある会社」調査は組織の働きがい(エンゲージメント)の状態を測ることに特化したサーベイですが、自社の組織文化やその浸透具合を知るヒントになる設問も多く含まれています。

<設問例>

- 経営層は、周囲の手本となるような、会社の価値観を示す言動をとっている

- この会社では、その結果を問わず、新しい方法や改善に挑戦している人が称賛されている

- この会社の人たちは、仕事に行くことを楽しみにしている

従業員が定着しない原因を突き止めます。エンゲージメントサーベイ

世界約170ヶ国で10,000社以上が導入。機能豊富なサーベイプラットフォームで、従業員の声を可視化して働きがいを高めませんか?上位企業は「働きがい認定企業」に選出!

従業員にインタビューする

従業員にインタビューをしてみるというのも組織文化を知るための一つの手です。組織文化診断ツールは自社の組織文化を定量的に可視化できる一方で、予め決まった指標でしか診断することはできません。補足的にインタビューを行うことで、思いもよらなかったような意見や、組織診断の結果の理解促進に繋がるような意見が聞かれることもあります。

他者にインタビューする

他者にインタビューすることで自社の組織文化が浮き彫りになっていくこともあります。ここでいう他者とは、顧客、取引先、社外取締役など、深い接点はあるものの一歩引いた客観的な視点から自社のことを見られる相手が望ましいでしょう。

他者にインタビューするメリットは2つあります。1つは、社内では当たり前すぎてもはや意識することさえ困難な組織文化も言語化されるということです。もう1つは、社内では少し意見として出しづらいネガティブな側面も指摘してもらえる可能性があることです。

組織文化の改革事例

組織文化の改革事例として、「働きがいのある会社」ランキングの中規模部門で6年連続1位(2023年時点)に選ばれている株式会社コンカーの例を紹介します。素晴らしい組織文化を築いている同社ですが、日本法人設立当初は混迷した時期があったと言います。ミッションやビジョンの策定といった基本的な取り組みが後手に回り、業績をあげることを優先していました。また結果を焦るあまり組織文化を度外視した採用を行い、それによって価値観の合わない従業員同士の相互不信が強まり、成果(業績)も出ないという負のスパイラルになっていました。

会社を立て直す覚悟でまず取り組んだのが「オフサイトミーティング」です。オフィスの外に出ることで業務から離れ、フラットな気持ちで会社の課題について議論し合い、今後のビジョンを策定する場です。そしてビジョンを実現するため、同社は「高め合う文化」を大切にすることを決めました。

文化の浸透を担うのは、有志で結成されるタスクフォースです。イベント運営をする「文化部」、コミュニケーションを促す「ハ部」など、いくつかの種類に分かれて「高め合う文化」を盛り上げています。さらにこのタスクフォースの中核となり、それぞれの活動を繋いでいく役割として、CCO(Chief Culture Officer)という役職が置かれているのも特徴的です。CCOの方は、他業務との兼務ではなく、フルタイムで会社の文化に関わる業務にコミットしています。文化構築は大事とはわかっていても、短期的に目に見える成果を得づらいことからからつい本業を優先し後回しにしてしまいがちです。有志のタスクフォースやCCOは、それを防ぐ有効な仕組み化だと言えます。

このように理想の文化を定め、構築するプロセスにおいて、価値観に共感できない社員には話し合ったうえで離職してもらうこともあったと言います。心の痛む決断ですが、悪い文化を断ち切るにはそれほどの覚悟が必要ということです。また同社は同じ過ちを繰り返さないためにも、採用に徹底的にこだわっています。求職者や転職エージェントが自社のことをよく理解できるよう、「コンカーを職場に選ぶ理由」という資料をWebサイトに公開するなど、カルチャーフィットする人材が自ら応募してくれるような工夫があります。面接のプロセスにおいてもかなりシビアに見ており、採用率は約1%だそうです。

最初のオフサイトミーティングからわずか4年後、同社はコンカーグループにおいて本国のUSに次ぐ2位の売り上げ規模を達成するまでに急成長を遂げました。良い組織文化を築くことは、事業成長を後押しするドライバーになることでしょう。

Great Place To Work(R) Institute Japan 明石 美瑛

2018年にGreat Place to Work(R) Institute Japanに参画し、マーケティング・広報を主に担当。「働きがいのある会社」に関する調査・研究や、認定・ランキングの普及に努める。