「エンゲージメント」で選ばれる企業へ ~"7つの壁"を越えて、人的資本開示で差をつける~

更新日 2025.07.102025.07.09コラム

ESG(「環境」・「社会」・「ガバナンス」)は、企業価値を測定する上で世界の投資家が注目するグローバル指標です。このうち「社会」の要素として、人への投資=人的資本が重視されるようになり、2022年頃から日本企業でも非財務指標としての開示が推進されてきました。中でも注目されているのが、従業員の働きがいを示す「エンゲージメント」です。これは人的資本の取り組みを評価する上で重要なキーワードの一つとされています。

しかし一方で、エンゲージメントをどのように可視化・表現すればよいかについては明確な方法論が確立されておらず、多くの企業が手探りで取り組んでいるのが現状です。

そこで本コラムでは、よくある課題を取り上げ、Great Place To Work(R)の「働きがいのある会社調査」実施企業の事例を参考にしながら解決策を紹介します。自社のエンゲージメントを効果的に発信することで投資家だけでなく、求職者や顧客から選ばれる企業になるにはどうしたらよいかのヒントを探ります。

目次

壁その2:表現方法が分からない、全項目出す?よいスコアだけ出す?

壁その6:ストーリーがつくれない:「高スコア≠成果」のジレンマ

なぜ今「エンゲージメント指標」なのか、開示のメリット

少子高齢化やグローバル競争が進む中、採用競争はますます激化しています。新たな人材確保のみならず、働き方の多様化や個人の価値観の変化といった社会の流れを踏まえても、自社の従業員の定着や能力を最大限に引き出すことが持続的な企業成長の鍵といえるでしょう。

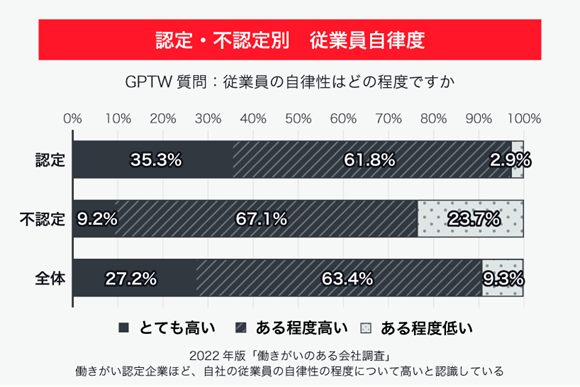

そうした中、企業の人的資本を指標化する項目の1つとして近年エンゲージメントが注目を集めています。エンゲージメントとは、会社と従業員との間の信頼関係のことで、会社に対して信頼感を持つ従業員は、より強い帰属意識を持ち組織への貢献意欲も高まるとされています。実際、Great Place To Work(R)が選出する働きがい認定企業では多くの従業員が自律的に行動する傾向があることが研究で明らかになっています。個々の従業員の積極的な仕事ぶりは、長期的に業績向上やイノベーション創出を促し、企業の競争力を高める要因となります。

組織にとって従業員のエンゲージメントを測定し開示することは、組織力や人材育成に対するケイパビリティ、さらには従業員の働きがいを多様なステークホルダーに示すことになります。これは透明性のある経営といった面でも高く評価され、企業価値向上にも寄与するでしょう。例えば、投資家や顧客といった外部ステークホルダーからは信頼を得やすくなり、入社を検討している求職者にとっては会社理解が深まり、誠実な姿勢を感じる機会になり得ます。社内で働く従業員にとっても、自社に対する誇りやモチベーションアップが期待できます。

【ホワイトペーパー】働きがいとは何か?~これを読めば、「働きがい」のあれこれが分かる!~

「働きがい」は漠然とした言葉であるため、その実態はよく分からないという方も多いのではないでしょうか。 本資料では、働きがいを構成する要素や、その中でも特に働きがいに影響の強い要素、また企業が働きがいを高めることのメリットなどについて、データとともに紹介します。

開示にまつわる7つの壁

エンゲージメント指標の開示には多くのメリットがありますが、いざ開示するとなった際の課題感にはどのようなものがあるのでしょうか。

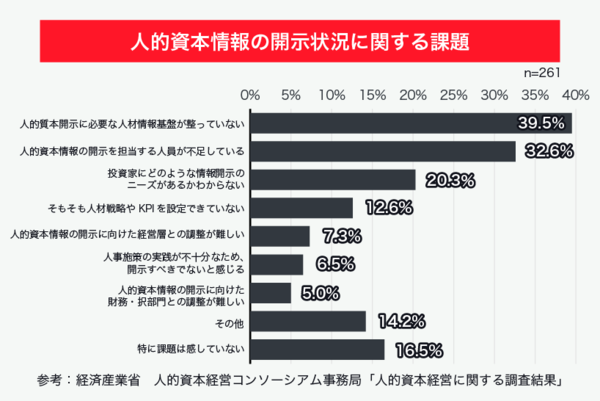

経済産業省が2024年に実施した「人的資本経営に関する調査結果」によれば、課題として人的資本情報の開示に関わる「情報基盤の未整備」や「人材不足」、「どのようなニーズがあるか不明」等が挙げられています。開示に必要なノウハウや運用体制がまだ十分に確立されていないことの一端を示していると考えられます。この点は、エンゲージメント指標の開示においても共通する課題といえそうです。

実際、Great Place To Work(R)の調査企業においても調査結果(スコア)の開示にあたっては多様な課題を抱えており、ご相談も多く受けます。そこで本稿では、ありがちな“7つの壁”を提示し、乗り越えるための考え方や実践的なアプローチについて語っていきたいと思います。

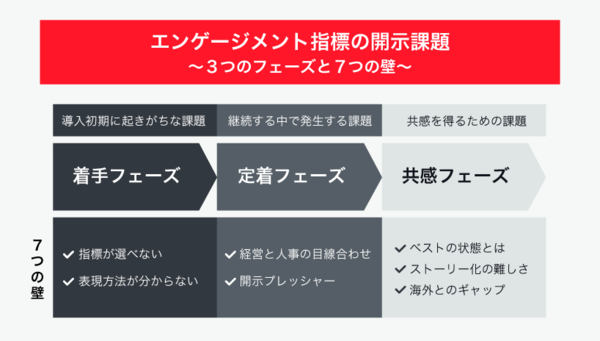

これらの課題は、企業内における開示の取り組みが進むにつれて、段階的にその性質が変化していきます。取り組み初期段階の「着手フェーズ」では、「どこから手をつければよいのか」といった基本的な悩みが多いですが、開示を継続するにつれ「どのように伝えれば社内外にとって納得感のある内容になるか」といった課題へと発展します(「定着フェーズ」)。そして最終的には、「情報をオープンにするだけではなく、いかに関係者に共感や信頼を得てもらうか」といった開示の質を問うフェーズ(「共感フェーズ」)へ移行します。

そこで7つの壁を3つのフェーズに沿って説明していきたいと思います。

■着手フェーズにおける壁

まずはエンゲージメントを開示しようとする初期段階で、直面しやすい壁について見てみましょう。

壁その1:指標が選べない、何をもって高いと言えるのか

一般的にエンゲージメントを開示する際には、サーベイを実施してスコア(結果)などの定量情報を扱う場合と、一方で定性情報として、エンゲージメントを高める活動そのものや制度・カルチャーをオープンにする場合があるかと思います。後者の場合には、第3者機関による認証制度もあるので認証マークを取得して掲示するという方法もあります。

どちらがよいという議論ではないですが、従業員の実感値を測定しデータで見せることができるとリアリティが増し、経年変化のデータは取り組み効果も伝えやすいので、サーベイを用いた方法がよくあるケースと言えます。

その上で、どのサーベイを活用して、なにを示したらよいのかという点については、迷う企業が多いようです。なぜなら、ただ指標を出せばよいということではなく、それをもって自社のエンゲージメントが高いということの証になるかどうかが大切であるからです。

外部調査にするのか、あるいは自社独自に開発したサーベイでもよいのか迷うところです。

従業員の実感値を測定するという意味では自社サーベイでも十分な場合があります。

しかし開示を目的とする場合、社会的に定評のある外部サーベイを利用することで、特に高いスコアをアピールしたい場合には受け手の納得感をより引き出せるメリットがあります。

外部サーベイを導入する際には、

- 自社が目指すありたい組織像とサーベイモデルがフィットするか

- 経営課題との紐づけがしやすい設問があるかどうか

- 客観的なベンチマークと比較可能であるか

といったポイントを確認し、どう開示できそうかまでイメージできるサーベイ選びをお勧めします。

採用ブランディング、インナーブランディング、コーポレートブランディングなら働きがい認定。世界約150ヶ国で支持される権威ある企業認定制度で、「選ばれる企業」になりませんか?調査開始後最短2週間で取得可能!

壁その2:表現方法が分からない、全項目出す?よいスコアだけ出す?

エンゲージメント情報の開示にあたって同じく質問が多いのは、なにを開示するかの問題です。サーベイであれば、全項目の中から特定の設問を選択するべきなのか、従業員の自由記述式コメントはどう扱うべきか、情報は多すぎても伝わらない、少なすぎても信頼されないのではないか、と悩みは枚挙にいとまがありません。

「働きがいのある会社」調査をご利用の顧客では、全設問平均(サーベイ60項目の全体平均)や総合設問(総合的な働きがいを問う項目)を開示されているケースが多いように思います。

あるいは、会社として大事にしたい価値観の体現を示すものとフィットする項目を選択するケースもあります。数年にわたり調査を継続している際には、経年における変化を見せていくことも有力な情報となります。

開示する場合には、よい結果だけでもよいかというご相談を受けますが、可能であれば、組織の良い面・課題面の両方示せる方が情報の透明性という観点からもお勧めです。

その場合、結果数値だけではなく、なぜ良いのか、あるいはどこが課題となっているのかなど会社として考える背景や解釈を加えておくとよいでしょう。

■定着フェーズにおける壁

次にエンゲージメントを外部へ開示したものの、毎年継続的に開示していく上で発生する課題感について見てみましょう。

壁その3:経営と人事の目線が違う?目線合わせをどうするか

経営と人事の間に生じる認識ギャップです。原因は、それぞれの立場から見るエンゲージメントの開示について目的や期待が異なるからです。経営は、データ開示することで投資家や顧客に自社の「人への投資」活動をアピールしたいと考えますが、一方で人事は従業員に対して結果をどうフィードバックし、よりよい組織づくりに向けて活用できるかついて考えます。大切なのは、両者の目的や期待をすり合わせ、同じ意味づけを行うことです。エンゲージメント開示目的は、それを見るさまざまなステークホルダー(投資家、顧客、従業員、求職者等)との信頼構築と位置づけ、社内の実態を測定しPDCA活動を継続的に行うことで結果がついてくるというサイクルを回せるとよいでしょう。

エンゲージメント向上活動について短期的な数値向上よりも中長期的な取り組みを目的とする覚悟が必要です。そのために開示情報や形式については、固定することなく場合によっては柔軟に変更していくのも方法の一つです。

例えば、Great Place To Work(R)の顧客の中には、その年の統合報告書を出す上で人事的なテーマを毎年定め、それに関するエンゲージメント指標を開示している企業もあります。「ダイバーシティ」というテーマであれば、「働きがいのある会社」調査の中で「公正」に関連するいくつかの設問を統合し、その平均値を過去のデータも含め開示し長期的な取り組み実績をアピールしました。

壁その4:開示し続けるプレッシャーにどう向き合うか

経営や人事、あるいは広報やIRなど、社内には多くの開示に関わる関係者がいますが、全関係者に共通するのは、「スコアが低下した場合にどうするか」といった課題です。企業に外部環境の変化や体制変化などによって、好調もそうでない時もありますが連動してエンゲージメントが低下してしまう場合ももちろんあります。

開示したらずっとやり続けないといけないのか、スコアが低下した場合のみならず伸び悩んだ時はどうしたらよいか、というご相談もしばしば受けます。

Great Place To Work(R)で行ったインタビューでは、意外にもそのあたりの懸念はあまり感じていない企業が多い印象でした。理由は、エンゲージメント指標は短期ではなく中長期で追っていくものであるので単年度のスコアの変動をあまり気にする必要はない、低下した場合にもその背景について説明すればよいという考えをお持ちのようです。TIS様では、あえて悪い情報を出すことは成長の機会にも繋がると考えています。結果に向き合い対応していく意志や方針を社内外に示すことで評価されることもあるのではというご意見です。

■共感フェーズにおける壁

最後に開示を通じて受け手から信頼や共感を得るにはどうしたらよいかという課題について考えます。

壁その5:ベストの状態とは?認証マークは多い方がよいか

自社のエンゲージメントについてどう見せたらよいか、という具体的な様式については、壁その2で触れましたが、「どこまでできているとベストの状態と言えるのか」というゴール設定はどうしたらよいのでしょうか。

一般的には、従業員アンケートの結果(スコア)が高いほどよいという考え方もありますが、先述したようにエンゲージメントの結果は、外部環境や組織体制の変化など企業や現場レベルではコントロールできない要因にも左右されることがあります。よって、単にスコアの高低を評価するだけではなく、企業としてどれだけ真摯に課題に向き合い継続的な改善を実現できているかといった取り組み姿勢やプロセスも重要なポイントになります。

Great Place to Work(R)の調査では、調査の結果一定水準以上の企業を、働きがい認定企業と定め、さらに上位群をランキング形式で発表しています。これら上位企業の選定に当たっては従業員アンケート結果(スコア)に加えて、企業が提出する「制度・カルチャーについての取り組みレポート」も評価しています。上位企業の平均値は調査企業に提供されており、ベストな状態を示す“道標”として定量的なベンチマークとして活用されています。また企業が働きがい向上に向けてどのような努力をしているかついては事例として公開しており、多くの企業が参考にして自社の取り組みに活かしています。

第3者機関による認証マークも人的資本経営の開示では手法としてありますが、ベストな状態という観点からみると、マークの数ではなく、自社らしさの表現として何を掲示することがよいのか選択できているとよいでしょう。開示データから受けての信頼や共感を得ていくには会社として考え方を明らかにし、その実現のためのプロセスを見える化しストーリーとして見せていくことが大切です。

壁その6:ストーリーがつくれない:「高スコア≠成果」のジレンマ

しかしながら、ストーリーといっても実際に描くとなると簡単ではありません。例えば、エンゲージメントの結果は高いが業績は好調ともいえない、という場合に「成果とのつながりをどう語るのか」というのは、むずかしい課題です。Great Place to Work(R)の研究では、働きがいが高まることで業績向上との相関関係をデータで示していますがあくまで全体傾向であり、個社においてはエンゲージメントが高いことが業績向上と必ずしも直結しない場合もあります。

こうしたジレンマを解消するには、エンゲージメントの改善成果を業績だけではなく、他のKPIやKGIと比較することも検討されるとよいでしょう。具体的には離職率の低下や、社内の新規アイデア件数といった定性的・定量的な変化とも評価してよいのです。

日置電機様では、エンゲージメントの結果を経営理念の実現と結びつけ、理念の浸透度を示す指標として開示しています。ふさわしい「働きがいのある会社」調査の項目から自社の理念にフィットした設問を選択し、経年でのスコア変化を追うことで何を目指しどのように進化してきたかという成長ストーリーとして提示しています。スコアはあくまで数値に過ぎませんが、それを自社の具体的な取り組みと結びつけて自社らしい意味づけを行うことで、受け手の共感を得ることが可能となります。

壁その7:海外とのギャップ:グローバル企業における文化的ギャップ

最後に多国籍企業からよくある相談として、海外拠点と比較して日本のスコアが低いため並べて開示しにくいという声があります。実際、Great Place to Work(R)の海外調査においても日本のエンゲージメントは、諸外国(欧米、韓国を除く他のアジア諸国)と比較して相対的に低い傾向にあります。これは日本の職場環境が上質でないために日本人の働きがいが低いという問題ではなく文化的要因が大きく影響しています。よって、自社のエンゲージメント結果を見る際に、海外拠点と単純にスコアの高低を比較してしまうのは適切ではなく同じ日本の他職場(他企業)と比較することをお勧めします。

Great Place to Work(R)では、国ごとに働きがいの高い素晴らしい企業のベンチマークを発表しているのでそれぞれの国のベンチマークと比較して自社はどうなのかを確認することが可能です。

開示すべきは、会社の考え方

最後に、人的資本情報を開示する本質的な目的について、昨年インタビューを行ったGreat Place To Work(R)の参加企業から寄せられた声を紹介します。「社会の要請に応えるだけでなく、自社の経営理念の実現に向けて積極的に開示したい」という能動的で前向きな声が多くありました。

「グローバルで掲げている理念から、人への尊重と事業成長を高い次元で実行する必要がある。人的資本の開示を意識してというより会社の姿勢を統合報告書といった公式レポートに発信する必要性があった」(製造、人事部長)

「ESGを重視しており長年エンゲージメント指標をレポートしてきている。IT業界は人が資本であるので、やりがい=事業価値に繋がっていると考える。組織の状態を数値で公開することは、社会に対して経営が人を大事にしているということを約束していることになる。」(情報技術、人事部長)

「人的資本の開示は、社会の要請でありふさわしいKPIとしてエンゲージメントを公開している。経営理念ともマッチしているので、外部というより内部向けの発信であるともとらえている。」(製造、人事部)

「企業にとっての重要課題(マテリアリティ)の設定を、より投資家に伝わりやすくする必要性を感じている。人が企業価値の源泉だと考えのもと、統合報告書といったレポートに情報を開示することでより投資してもらえる。」(情報技術、IR)

「採用市場で選ばれる企業となっていきたい。人材獲得競争も激しくポテンシャル人材を獲得して育成することが会社の競争力に直結している。IT業界特性もあるが様々なイメージを持つ人が多いので自社を的確に発信する必要があった。」(情報技術、人事)

「業界的にも人材の流動性が高く、定着率が低い。それで成り立っている業界ではあるが、リーディングカンパニーになっていくためには、定着率を高めていく必要があり開示を行っている。」 (情報技術、執行役員 人事本部 人事本部長)

いかがでしたでしょうか。開示の壁はいろいろあり乗り越えるためには時間も労力も要しますが、各社のコメントを読むとエンゲージメント開示を通じては、自社の従業員に対するポリシー、考え方を示していきたいという強い意志を感じます。

エンゲージメントをどう見せていくか、ぜひこの機会に自社の取り組みに活かすきっかけにしませんか。

【ホワイトペーパー】エンゲージメントサーベイ導入ガイド【比較表あり】

エンゲージメントサーベイは、働き方改革や人的資本経営の活性化にともない、注目を集めています。この資料では、エンゲージメントサーベイの基本情報や目的、メリットに加え、実施の注意点や手順、ポイントなど細かい点まで解説します。

Great Place To Work(R) Institute Japan シニアコンサルタント 今野 敦子

フランス国立ボンゼショセ工科大学MBAコース取得。

外資系航空会社、医療系商社の人事部を経て、リクルートマネジメントソリューションズに入社。人事領域において、採用・制度設計・人材育成など一連の業務に携わる。

2009年Great Place To Work(R) Institute Japan設立メンバーとして、事業立ち上げに参画。働きがいのある職場を目指す多くの企業などに調査分析、経営層への提言と支援を行う。