働き方改革とは?具体例や関連法の内容をわかりやすく徹底解説

更新日 2023.09.122023.09.12用語集

日本の少子高齢化・労働人口減少が叫ばれる中、政府主導で始まった「働き方改革」。名前は聞いたことがあっても、具体的にどんな変化があったかはよく分からない方も多いかもしれません。その内容は多岐に渡り、経営者や人事はしっかりと把握しておく必要があります。本記事では、働き方改革の具体例や働き方改革関連法の詳しい内容、改革が失敗しやすいケースなどについて説明します。

目次

働き方改革とは?

働き方改革に関する政府の動き

「働き方改革」は、日本政府が2016年に始めた取り組みです。2016年9月に、安倍政権の主導で「一億総活躍社会」の実現を目的とした「働き方改革実現会議」が発足し、翌2017年3月には「働き方改革実行計画」が発表されました。この取り組みは、働く人々の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。

厚生労働省は、「働き方改革」の実現に向けて、長時間労働の是正、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保、柔軟な働き方がしやすい環境整備、ダイバーシティの推進、賃金引き上げ、労働生産性向上など、様々な取り組みを行っています。

働き方改革関連法とは

働き方改革関連法とは、2018年6月に成立し、2019年4月から順次施行されている法律改正の総称です。この法改正は、長時間労働の是正、正規・非正規社員の格差是正などを通じて、日本全体の労働環境を大きく改善することを目的としています。

働き方改革関連法の具体的な内容は以下の通りです。

① 時間外労働の上限規制

② 勤務時間インターバル制度の導入

③ 年5日以上の有給休暇取得義務

④ 月60時間超の時間外労働に割増賃金率の引き上げ

⑤ フレックスタイム制の柔軟性拡大

⑥ 高度プロフェッショナル制度の創設

⑦ 労働時間の客観的な把握

⑧ 労働者の待遇に関する説明義務の強化

それぞれの法改正の詳細については、この後の章でご説明します。

働き方改革とウェルビーイングの関係

働き方改革とウェルビーイングは異なる概念ですが、密接に関連しています。

働き方改革は、労働時間の削減や多様な働き方の認知、雇用形態、待遇、福利厚生などの面で、従業員が心身ともに満足した状態で、幸せに働くことができる環境作りを目指す取り組みです。2019年の働き方改革関連法施行以降、国の取り組みとして働き方の刷新が行われており、それに伴いウェルビーイングが注目されるようになりました。

一方、ウェルビーイングとは、身体的、精神的、社会的に満たされている状態を指す言葉です。心身が健康であるだけでなく、社会的にも良好であることを意味し、「幸福」と訳されることもあります。ウェルビーイングな状態にある人は、創造性や仕事のパフォーマンスが高く、組織の生産性やイノベーションにも良い影響を与えます。そのため、従業員のウェルビーイングは、企業での人事戦略においても近年、重視されています。

つまり、働き方改革は従業員のウェルビーイングを実現するための手段の一つと言えます。企業が経営にウェルビーイングの観点を取り入れることで生まれる主なメリットとしては、生産性が向上することや優秀な人材を獲得できることなどが挙げられます。

関連記事:ウェルビーイングとは?意味と会社経営におけるメリット・取組事例を紹介

働き方改革の3つの課題

働き方改革が推進される背景にある、特に注目されている課題としては以下の3つが挙げられます。

1. 長時間労働の是正

2. 正規・非正規の格差解消

3. 労働人口不足(高齢者の就労促進)

働き方改革を通じて、それぞれの課題に対して様々な対策の動きがあります。

長時間労働の是正

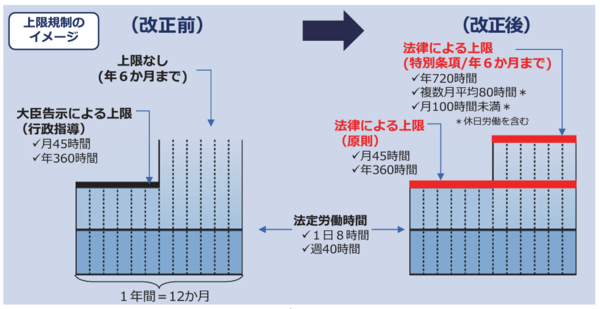

1つ目の課題が「長時間労働の是正」です。長時間労働は、労働者の健康に悪影響を及ぼし、ワークライフバランスの低下を招きます。そのため、長時間労働を防止するために、いままで上限のなかった36協定に時間外労働の上限規制が導入されました。原則として時間外労働の上限が月45時間、年360時間となりました。

また、新型コロナウイルス感染拡大の影響で多くの企業が実施したテレワークは、より自由な働き方を可能にした一方で、新たなタイプの長時間労働リスクを生み出しているというデータがあります。テレワーク環境下では、「隠れ仕事(=定時で業務を終了したように見せて、こっそり仕事を再開する)」が増えるなど、会社や管理職から見えない長時間労働が発生するリスクが高まったといえます。

長時間労働によるリスクは過労死など、重大な負の側面が多数あることが分かっています。最も大きいのは、従業員の健康への影響です。労働基準法を順守することはもちろん、会社が従業員の心身の健康状態に気を配り、適切なケアをすることも必要です。

正規・非正規の格差解消

2つ目の課題が正規・非正規の格差解消です。正社員と非正社員の間には、仕事内容が同程度のものでも雇用形態の違いによって労働環境や賃金の格差が生じることが問題となっています。この問題を解決するために、「パートタイム・有期雇用労働法」が制定されました。

「パートタイム・有期雇用労働法」は、正社員と非正社員の間の不合理な待遇差を解消することを目的としています。どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられるように、こうした待遇格差の問題を是正することが目的です。

また、厚生労働省は「同一労働同一賃金特集ページ」を公開しています。このページは同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すもので、同一労働同一賃金ガイドラインや支援ツールなどが紹介されています。

労働人口不足(高齢者の就労促進)

3つ目の課題が労働人口不足です。そして高齢者の就労促進は、労働人口不足を解決するための重要な取り組みです。高齢者が意欲と能力がある場合、彼らを雇用することで、少子高齢化による労働人口の減少といった問題に対応することができます。

政府は、高齢者が働ける環境を整備するために様々な取り組みを行っています。例えば、地域における高年齢者の多様な雇用・就業機会の創出を図るため、地方公共団体を中心とした協議会が行う高年齢者の就労支援の取組と地域福祉・地方創生等の取組を一体的に実施する仕組みの実証等を行っています。

また、人手不足の悩みを抱える企業を一層強力に支えるため、シルバー人材センターの活用も進んでいます。シルバー人材センターは、高齢者が生きがいを得るための就業を目的とした公益法人で、各地域に設置されています。サービス業などの人手不足分野や現役世代を支える分野での就業機会の開拓・マッチング等を推進しています。

さらに、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けて、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」に基づく是正指導などにより同法の着実な履行確保を図るとともに、パートタイム・有期雇用労働者の均等・均衡待遇の確保に向けた各企業の取組を支援しています。

これらは、高齢者が働ける環境を整備し、労働人口不足問題を解決するための取り組みです。高齢者は豊富な知識や経験があります。彼らが活躍できるような環境整備が求められています。

働き方改革の取り組み(働き方改革関連法の内容)

働き方改革を推進するために政府が行っている取り組みについて、働き方改革関連法の内容も含めて説明します。

時間外労働の上限規制(罰則あり)

時間外労働の上限規制は、働き方改革の一環として、労働者の健康と生活の質を守るために導入されました。この規制により、残業時間の上限が原則として月45時間、年360時間と定められ、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。

上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。このような罰則は、企業が従業員に無理な労働を強いることを強く防ぐために設けられています。

勤務時間インターバル制度の導入

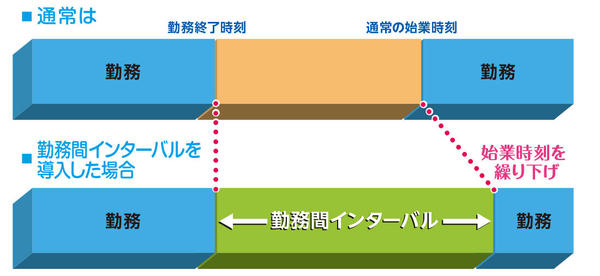

勤務時間インターバル制度とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を設けることで、働く人の生活時間や睡眠時間を確保するものです。「労働時間等設定改善法」(労働時間等の改善に関する特別措置法)が改正され、2019年4月より勤務間インターバル制度の導入が事業主の努力義務となりました。

勤務間インターバル制度の導入例としては、例えばある時刻以降の残業を禁止し、また次の始業時刻以前の勤務を認めないこととするなどにより一定の休息期間を確保する方法があります。

また、勤務間インターバル制度導入に取り組む中小企業事業主を支援するため、「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」が用意されています。

このように、勤務間インターバル制度は、労働者の健康と生活の質を守るための重要な取り組みです。企業は、この規制を遵守し、労働者の権利を尊重することが求められています。

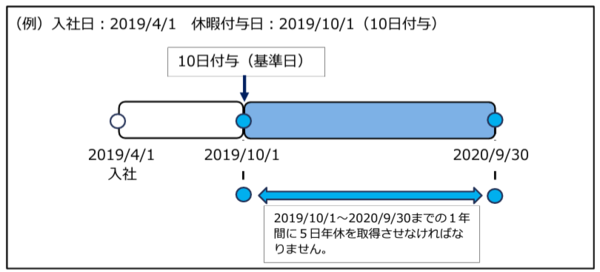

年5日以上の有給休暇取得義務

働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、2019年4月から全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者(企業)が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

これは、労働者が自分の意思で5日以上の有給休暇を取得していない場合に適用されます。つまり、労働者が自分の意思で5日以上の有給休暇を取得している場合は、会社側からさらに5日の有給休暇を取得させる義務はありません。

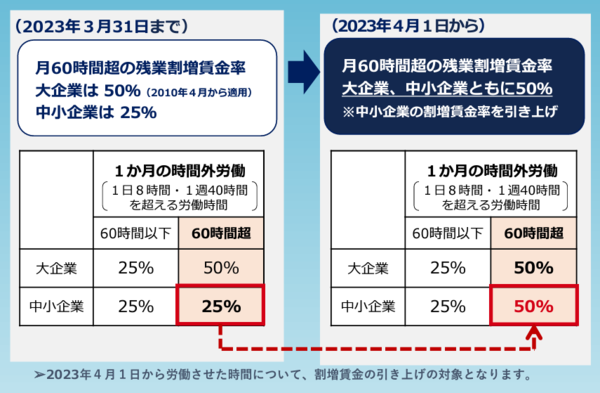

月60時間超の時間外労働に割増賃金率の引き上げ

企業は月60時間を超えた時間外労働に対して、従来では25%の割増賃金を支払うことが義務とされていましたが、2010年4月から、50%の割増賃金を支払うよう法律が改正されました。ただし中小企業に対しては、この引き上げが2023年3月まで猶予されていました。

働き方改革関連法施行により、2023年4月から中小企業においても月60時間を超える法定時間外労働について50%以上の割増賃金を支払うことが義務となりました。この法改正により60時間超の時間外労働をする労働者が減少することが期待されています。

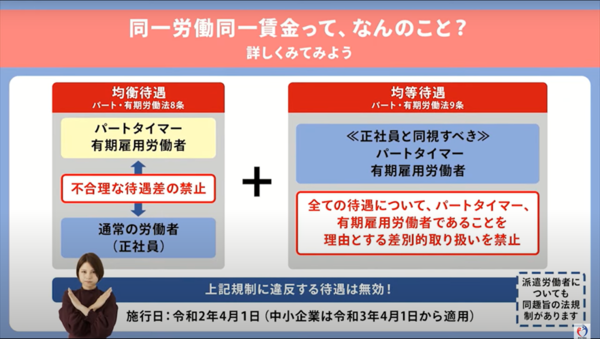

同一労働・同一賃金の原則

同一労働同一賃金とは、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。厚生労働省によると、同一労働同一賃金の導入は、以下の3つの点を統一的に整備することを目指しています。

① 不合理な待遇差をなくすための規定の整備

② 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

③ 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

具体的には、同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。厚生労働省の「同一賃金ガイドライン」において、どのような待遇差が不合理に当たるのか否かの考え方と具体例が示されています。

また非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について事業主に説明を求めることができるようになりました。事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。

都道府県労働局においては、無料・非公開の紛争解決手続きが行われます。「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります。

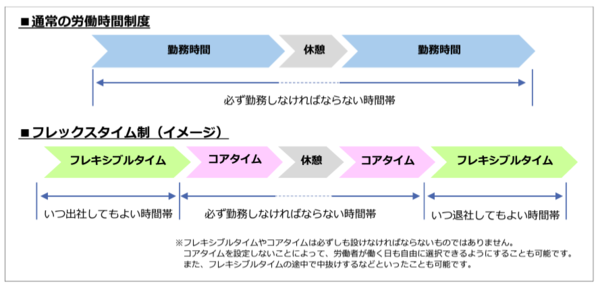

フレックスタイム制の柔軟性拡大

フレックスタイム制とは、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度です。これにより労働者は仕事と生活の調和を図りながら効率的に働くことができます。

フレックスタイム制の柔軟性拡大については、最近、ベンチャー企業などで導入が増えている「フルフレックスタイム制+固定残業制+リモートワーク」という自由度の高い働き方が注目されています。フルフレックスタイム制は、コアタイムやフレキシブルタイムを設けず、文字通り24時間、本人の都合のよい時間に働くことを認めるという極めて自由度が高い労働時間制度です。

このような柔軟な働き方が求められる環境の中で、政府も対応を進めており、経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)2022においては「多様な働き方の推進」として、ジョブ型の雇用形態、裁量労働制、副業・兼業、選択的週休3日制度、良質なテレワーク促進、フリーランスが安心して働ける環境の整備などの方針を掲げています。

高度プロフェッショナル制度(特定高度専門業務・成果型労働)の創設

高度プロフェッショナル制度(特定高度専門業務・成果型労働)は、高度な専門知識を有し、一定水準以上の年収を得る労働者について、労働基準法に定める労働時間規制の対象から除外する仕組みです。

この制度では、高度な専門知識等を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす労働者を対象として、労使委員会の決議及び労働者本人の同意を前提として、年間104日以上の休日確保措置や健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置等を講ずることにより、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しないことが定められています。

一般的な労働基準法下では、残業すればするほど給与が高くなるため、短時間で成果を上げる人は不公平を感じやすいというデメリットがあります。高度プロフェッショナル制度を導入することで労働時間ではなく成果で賃金が決まるため、労働者のモチベーションが上がり、また企業にとっても労働生産性の向上に繋がります。

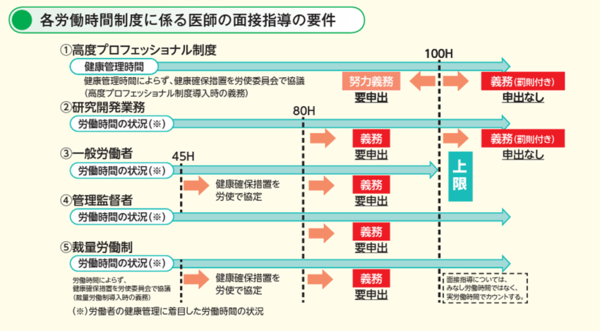

産業医・産業保健機能と長時間労働者に対する面接指導等時間の強化

高度プロフェッショナル制度(特定高度専門業務・成果型労働)は、高度な専門知識を有し、一定水準以上の年収を得る労働者について、労働基準法に定める労働時間規制の対象から除外する仕組みです。

この制度では、高度な専門知識等を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす労働者を対象として、労使委員会の決議及び労働者本人の同意を前提として、年間104日以上の休日確保措置や健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置等を講ずることにより、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しないことが定められています。

一般的な労働基準法下では、残業すればするほど給与が高くなるため、短時間で成果を上げる人は不公平を感じやすいというデメリットがあります。高度プロフェッショナル制度を導入することで労働時間ではなく成果で賃金が決まるため、労働者のモチベーションが上がり、また企業にとっても労働生産性の向上に繋がります。

労働時間の客観的な把握

2019年4月より、自己申告型での労働時間の把握が禁止され、労働時間は客観的に把握することが義務付けられました。

厚生労働省のHPでは「労働時間の適正な把握のために使用者(企業)が講ずべき措置に関する基準」の中に、始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法として「タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること」とあります。また、使用者(企業)には、労働時間を適正に把握する責任があり、労働時間を客観的に把握するために、労働日ごとに始業時刻や終業時刻を使用者が確認・記録し、これをもとに何時間働いたかを把握・確定する必要があります。

このように、労働時間の客観的な把握は、従業員の健康を守るだけでなく、残業代未払い防止やトラブル防止など、様々なメリットがあります。企業は自社に適した勤怠管理方法を選択し、適切な労働時間管理を行うことが求められています。

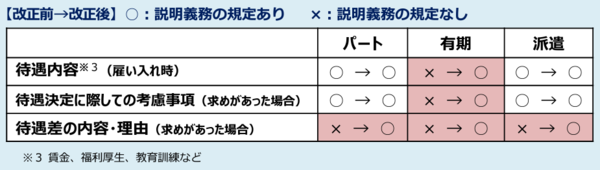

労働者の待遇に関する説明義務の強化

働き方改革の取り組みの一つとして、労働者の待遇に関する説明義務が強化されました。これにより、非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について事業主に説明を求めることができるようになりました。事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。

この取り組みは、正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を禁止するためのものです。同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。

この取り組みは、大企業では2020年4月、中小企業では2021年4月より適用されるパートタイム・有期雇用労働法に盛り込まれています。この法律は、非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)への「待遇に関する説明義務の強化」を定めています。

これにより、ほとんど同等の仕事をしているのに正社員より非正規雇用労働者の方が給与が低いといった不合理な待遇差が是正されることが期待されます。

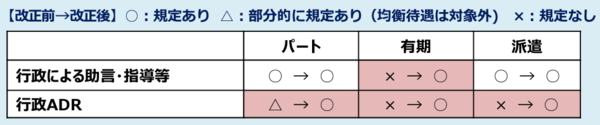

行政による事業者への助言・指導等や裁判外紛争手続(行政ADR)の規定の整備

働き方改革の取り組みの一つとして、行政による事業者への助言・指導等や裁判外紛争手続(行政ADR)の規定が整備されました。これにより、都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きが行われます。この手続きは、労使間の紛争を訴訟によらない方法で解決に導くもので、裁判と比較して費用をかけず、かつ短期間に解決させることができます。

「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります。これにより、労働者が事業主に説明を求めることのハードルが下がったと言えます。

テレワーク

テレワークとは、ICT(情報通信技術)を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方です。勤務場所により、大きく、「在宅勤務」「モバイルワーク」「サテライトオフィス勤務」の3つに分けられます。

総務省は、テレワークの推進に取り組んでおり、ICT(情報通信技術)の利用促進やセキュリティ関係のガイドライン等の策定、働き方改革のためのテレワーク導入モデルの紹介などが実施されています。また、総務省は、「テレワークトップランナー2023」として優れた取組を行っている団体を選定・公表し、特に優れた取り組みを「テレワークトップランナー2023 総務大臣賞」として表彰しています。

育児休業

育児休業とは、原則として1歳に満たない子どもを養育するために、労働者が取得できる制度のことです。

育児・介護休業法という法律に基づいて定められており、条件を満たしていれば申し出により取得することが可能です。また祖父母や親戚など子どもを世話する家族と同居している場合や、子どもが養子の場合であっても育児休業を取得することができます。

また、2022年10月の法改正によって以下の2点において制度が拡充されています。

- 産後パパ育休:産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業(1歳までの育児休業とは別で取得可能)

- 1歳までの育児休業を2回に分割して取得することが可能に

これらの制度により、男性も女性も仕事と育児を両立しながら働ける社会の実現が期待されています。

関連記事:男性の育休促進のための3つのC

時短勤務制度

時短勤務制度とは、労働者が仕事と育児や介護などを両立できるように、厚生労働省が定めた育児・介護休業法により策定された制度です。この制度は、1日の所定労働時間を原則として6時間とするものです。

時短勤務制度は、2009年に育児・介護休業法の改正により、各事業主に義務づけられました。以来、仕事と子育てや介護などの理由から、通常の勤務時間で働くことが難しい人たちを支える制度として、多くの人に利用されてきました。

時短勤務制度を利用するためには、以下のすべてに該当する必要があります。

- 3歳に満たない子を養育する労働者であること

- 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと

- 日々雇用される者でないこと

- 短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと

- 労使協定により適用除外とされた労働者でないこと

つまり、3歳に満たない子を持ち、フルタイムで働く労働者が対象です。

働き方改革推進支援助成金とは

「働き方改革推進支援助成金」は、労働時間の縮減や年次有給休暇取得の促進に向けた環境整備等に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。この助成金は、長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減等に取り組む中小企業事業主を支援します。

具体的な支給対象となる取り組みとしては、労務管理担当者に対する研修、労働者に対する研修、周知・啓発、外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング、就業規則・労使協定等の作成・変更、人材確保に向けた取組、労務管理用ソフトウェアの導入・更新、労務管理用機器の導入・更新などがあります。

また、支給額は取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給されます。具体的な支給額は、「成果目標」1から3の上限額および賃金加算額の合計額と対象経費の合計額×補助率3/4のいずれか低い方の額となります。

関連ページ:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金」

働き方改革の導入が失敗しやすいケースと解決策

HR総研が2021年に実施した調査(*)によれば、働き方改革の「効果が出ている・やや効果が出ている」と回答した企業は全体の約6割です。逆に言うと、残りの4割は十分な効果が感じられていないと取ることもできます。

働き方改革が失敗に陥りやすい原因は、以下のとおりです。

- 成果より労働時間を重視してしまう

- ペーパーレス化が進んでいない

- 従業員への周知不足

- 危機感が乏しい

- 企業の課題と合っていない

自社での働き方改革を成功に導くために、失敗する理由についてしっかりと理解しておきましょう。また、働き方改革の推進によって生じる課題は各種対策によって解決可能です。例えば、業務プロセスの改善、チームマネジメントの方法の改善、メンタルヘルスの徹底的なケア、コンサルティング会社への相談などが挙げられます。

(*)出典:HR総研「HR総研:働き方改革に関するアンケート 結果報告」(2021)

働き方改革によるメリット

働き方改革によるメリットは、労働者と企業の両方にあります。

労働者にとっては、長時間労働が規制されることで、家族や友人など大切な人と過ごす時間を確保できたり、趣味の時間を増やしたりすることができます。また、働く場所や働き方が多様化することで、無理に仕事とプライベートの境目を引かず、仕事の合間に家事や育児を行う、旅先で仕事をするといった「ワークライフインテグレーション」と呼ばれるワークスタイルが可能になります。

企業にとっても、労働時間短縮による労働生産性の向上や、人件費の削減などのメリットがあります。また、従業員それぞれに合わせた柔軟な働き方を推進することは従業員を尊重するという意志の現れでもあるため、従業員エンゲージメントの向上も期待できます。

関連記事:エンゲージメントとは?従業員満足度との違いや高める方法

働き方改革によるデメリット

働き方改革には、メリットだけでなくデメリットもあります。

労働者にとっては、これまで以上に限られた時間の中で業務を遂行させる必要性があることから、業務の効率化や労働生産性の向上へ努めなければいけないという負担が増しています。しかし、企業側の経営体制や方針が変わらないため労働者にその負担のほとんどがのしかかっているケースが少なくありません。また、時間外労働による割増賃金をあてに生活している労働者もいるため、給与が減少することによる生活水準の低下も考えられます。

企業側のデメリットは、労働者の労働時間がこれまでより少なくなることで、今までのやり方では単純なアウトプット量の減少に繋がり、収益性が低下する恐れがあることです。特に受託企業ではどれだけ多くのアウトプットを出せるかで利益が算出されますので、労働時間が短くなるほど利益が減少する可能性があります。

これからの働き方

これからの働き方については、様々な変化が予想されています。政府がまとめた「働き方の未来2035」という報告書では、少子高齢化と技術革新が進んだ2035年の日本社会がどのような状態か、また2035年に向けて何を備えておくべきかについて考察されています。

「働き方の未来2035」では、20年後の社会状況を考察するためには、技術革新の影響を踏まえることが必要であるとしています。具体的な技術革新として、AI・通信技術・センサー・VR・AR・移動技術などが注目されています。

また、労働者不足を補うために最先端技術によって効率化・省力化を進め、新たな価値を持ったサービスが創出されなければならないとしています。働き方の変化によって、成果の評価やそれに見合った報酬体系の整備などが重要になるだろうと考えられています。

●「働き方改革」関連 研究レポート

・「働き方改革」で業績は向上するのか? ~"働きやすさ"、"やりがい"と業績の関係~

・働き方改革の功罪と働きがいのある職場づくり ~2019年働きがいのある会社調査結果分析~

「働きがいのある会社」を

目指しませんか?

GPTWは世界約150ヶ国・年間 10,000社以上の導入実績を活かし、企業の働きがい向上や広報をサポートします。

- 自社の働きがいの現状を可視化したい

- 働きがい向上の取り組みを強化したい

- 採用力・ブランド力を向上させたい