採用力が業績を左右する時代:今なぜ"採用力強化"が必須なのか

更新日 2025.07.152025.07.14コラム

人材確保がますます難しくなる中、企業の成長や存続において「採用力」は大きな競争優位となっています。単に人を採るだけでなく、「自社に合った人材を、計画的かつ効果的に採用できる力」を高めることが、業績にも直結する時代です。採用活動の質が企業の未来を左右する今、なぜ採用力強化が必須となっているのか。その背景と必要な取り組み、成功企業の特徴や事例を通して、戦略的な採用のあり方を解説します。

目次

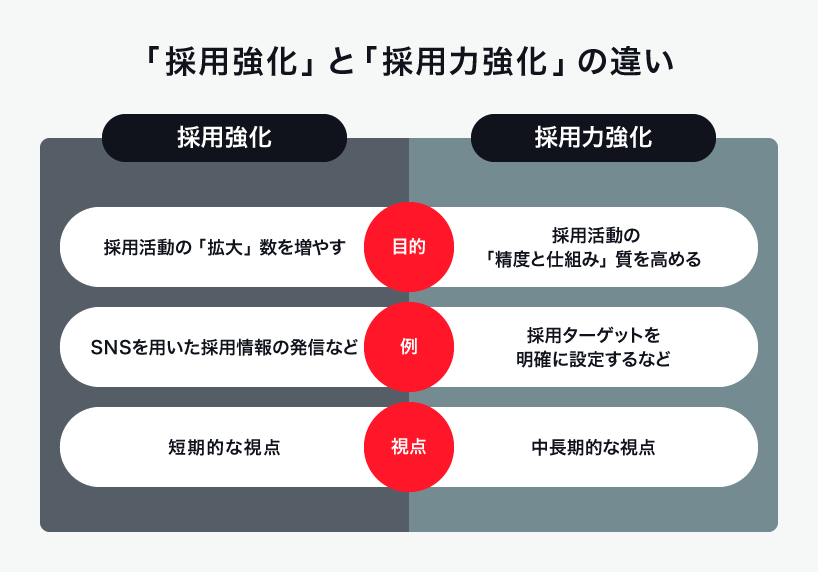

そもそも採用強化とは何か

採用強化とは、採用数の増加を目的に採用プロセス全体に力を入れることを指します。具体的には、採用手法の多様化、求人広告や選考プロセスの改善、採用広報の強化などがあげられます。また、採用強化といった場合、単なる採用数の増加だけを指すのではなく、採用活動全体の質を底上げも含む点が特徴です。そのため、採用だけではなく、入社後のフォローも採用強化の取り組みに含まれます。

たとえば、応募者数を増やすためにSNSを活用して積極的に採用情報を発信し、ターゲット層の幅を広げることは採用強化です。また、オンボーディング研修を充実させて入社後のギャップを減らすことも採用強化といえます。こうした施策の積み重ねが、ひいては自社の採用力の強化につながります。

採用力強化の定義

採用力強化とは、自社にとって本当に必要な人材を効率よく採用することを指します。そして、採用した人材が組織の成長に貢献できる戦力となるよう、一連の採用プロセスに働きかけることです。採用力強化の際は、単に採用者の人数を増やすのではなく、戦略的に採用活動を設計し、判断力・実行力・広い視点で採用の質を高めることが求められます。

採用力強化の具体的な施策例は以下のとおりです。

- 採用ターゲットを明確に設定する

- 選考プロセスを改善し、ミスマッチを防ぐ

- 採用担当者のスキルを向上させる

- 魅力的な企業ブランディングを構築する

- 入社後の定着支援を強化する

採用力強化が重要な理由

採用力強化が重要視される背景には、少子高齢化に伴う労働力人口の減少があります。少子高齢化で労働力人口が減少する中、企業は優秀な人材を巡って激しい競争にさらされています。これは、いわゆる「採用競争力」が問われる時代を意味します。

採用力の強化が十分にできていない企業は、事業を継続する上で必要な人材の確保が難しくなり、業績の低迷や事業縮小といったリスクを抱えるでしょう。

一方で、優秀な人材を確保し、しっかりと定着させることができれば、企業の競争力は維持・向上し、変化の激しいビジネス環境においても安定した成長を実現できます。だからこそ、「採用競争力」と「採用力強化」は、経営戦略上の最重要課題といえるのです。

従業員が定着しない原因を突き止めます。エンゲージメントサーベイ

世界約170ヶ国で21,000社以上が導入。機能豊富なサーベイプラットフォームで、従業員の声を可視化して働きがいを高めませんか?上位企業は「働きがい認定企業」に選出!

採用力強化に成功している企業の特徴

企業が採用力を強化するには、単に応募者を増やすだけでは足りません。採用力の強化に成功している企業は、自社で活躍できる人材をしっかりと見極め、入社後の定着までを見据えた一貫した採用活動を行っているのが特徴です。

さらに、採用市場の変化に対応するため、成功している企業は自社の採用プロセスや方法を定期的に見直し、柔軟で効果的な手法を取り入れています。

ここからは、採用力を強化できている企業の具体的な特徴を紹介します。

採用の目的と目標が明確である

採用力の強化に成功している企業では、採用の目的と目標を明確に定めています。単純に「優秀な人材を採用したい」「質の高い人材に入社してほしい」と掲げるだけでは、採用力の強化にはつながりにくいものです。

成功している企業は、自社にとって優秀な人材を言語化します。たとえば、「今後新規事業を立ち上げるために〇年以内にプロジェクトマネジメント経験のある人材を3名採用する」といった具合に、必要な人材像と採用期限を具体的に定義しています。こうした明確な指針があることで、採用基準にブレが生まれず、関係者全体が一体となって戦略的に採用活動へ取り組むことが可能になります。

「優秀な人材」を見極められる

企業における「優秀な人材」とは、単に高いスキルや知識を持つ人物に限りません。ビジネス環境の変化が激しい現代においては、経歴・スキル・知識といった基本的な要素に加えて、自社とのマッチングがより重要視される傾向にあります。具体的には、ビジョンや社風への共感度、組織に貢献できる自律性、変化に対応できる柔軟性などが、優秀な人材の判断指標となります。

また、企業の成長フェーズや業種によっても「優秀な人材」の定義は異なります。そのため、採用活動においては、自社の現在地や方向性に応じて最適な人材像を定義し、それを見極めるスキルが不可欠です。採用力の強化に成功している企業は、こうした判断基準を明確に持ち、的確に活用しています。

採用ターゲットが認める情報を的確に発信している

採用力強化に成功している企業は、自社が求める人物像を明確に発信するだけでなく、ターゲット層が「知りたい」と感じている情報を的確に提供することで、応募者との信頼関係を構築しています。これは単なる情報発信にとどまらず、候補者視点に立ったコミュニケーション戦略ともいえます。

たとえば、20代〜30代前半の若手人材をターゲットとする場合、柔軟な働き方(リモートワークの可否やフレックスタイム制度)、入社後のキャリアパスの明確化(昇進・異動の具体例や年次別ロールモデルの紹介)、成長支援制度(メンター制度、資格取得支援、OJTの流れ)といった項目は、とくに重視されやすいと考えられます。

こうした自社のターゲットが求める情報を把握し、的確に発信することは、求職者の入社後の不安を和らげるのに効果的です。また、企業からの一方的なPRではなく、候補者の視点に立った情報発信によって、エンゲージメントを高め、自社とのマッチ度が高い人材の応募を促進することが可能になります。

このように、採用市場において情報の非対称性を解消し、候補者が納得して選考を進められる環境を整えることも、採用力の強化には欠かせません。

<関連記事>

ワーク・ライフ・バランスとは?働き方の意味や定義・メリットや古いといわれる理由をわかりやすく解説

採用ターゲットに合った採用手法を用いている

採用力強化に成功している企業は、自社の事業内容や採用ターゲットに応じて、採用手法を柔軟かつ戦略的に選択・活用しています。

たとえば、特定の専門スキルや業界経験を有する即戦力人材を求める場合には、ダイレクトリクルーティングやヘッドハンティングといった能動的なアプローチが効果的です。

一方で、採用後の定着率や社風への適応度を重視する企業では、従業員からの紹介を活用するリファラル採用が有効です。リファラル採用は、紹介者が自社の文化や価値観に合った人材を推薦する傾向があるため、入社後のミスマッチが少なく、早期離職のリスクも低いといわれています。また、紹介された候補者にとっても、内部事情を知る紹介者の存在が安心材料となり、選考への前向きな姿勢を促しやすくなります。

さらに、若年層やデジタルネイティブ世代をターゲットとする場合には、SNSを活用した採用広報が効果を発揮します。リアルタイムかつカジュアルに情報発信ができるSNSは、従来の媒体よりも企業の雰囲気や従業員の人柄をダイレクトに伝える手段となり、求職者との心理的距離を縮めるのに有効です。加えて、初期接点としてカジュアル面談を取り入れることで、候補者は選考前に気軽に企業の情報を得ることができ、相互理解が深まりやすくなります。

このように、採用ターゲットに応じた手法を的確に選択し、それぞれの手法の特性を活かして組み合わせながら活用することが、採用の質と効率の向上につながります。

<関連記事>

【事例あり】ダイレクトリクルーティングとは?採用力を強化する手法と成功のポイントを解説

リファラル採用制度とは?導入メリットや手順・成功させるポイントなど詳しく解説

入社後も働き続けたくなる職場づくりができている

採用力の強化は、採用した時点で終わりではありません。重要なのは、採用後に人材をしっかり定着させ、長期的に活躍できるよう育てることです。採用に成功している企業では、入社前に伝えた内容と実際の職場環境に差がないよう注意を払い、ミスマッチを防いでいます。

また、入社後のオンボーディングや育成プログラム、サポート体制も整っています。たとえば、初日はチームとの顔合わせや会社の紹介を行い、不安なく仕事を始められるよう配慮。さらに、配属後もメンター制度や定期面談を通じて業務への適応を支援し、継続的なフォローを行います。こうした取り組みが、従業員に「ここで働きたい」と感じさせ、高い定着率を実現しています。

採用力強化が進まない企業の特徴

採用力強化に課題を抱える企業には、いくつかの共通点が見られます。これらの特徴に気づき、改善に取り組むことが、採用成功への第一歩となります。以下に、採用力の強化が進まない企業が陥りやすい課題と、改善点についてまとめました。

求める人材の要件が高すぎる

採用力の強化が進まない企業の代表的な特徴として、求める人材の要件が現実離れして高すぎるという点があげられます。理想の人材像を描くこと自体は重要ですが、採用市場の現状とかけ離れた目標を設定してしまうと、そもそも応募が集まらず、選考を進めることすらできません。

重要なことは、自社の市場での立ち位置と、求職者の人数・スキルなどの総合的な情報から採用要件を設定することです。あまりにも高いスキルや経験を持つ人材を求めることは、採用力強化にブレーキをかける要因となります。市場に即した現実的な条件への見直しや、ポテンシャル採用の導入など、柔軟な視点での対応が必要です。

採用に関わる担当者の連携が不足している

採用活動には、人事部門だけでなく、現場従業員や経営層など多くの関係者が関与します。採用力の強化が進まない企業では、これらの関係者間で十分な連携が取れていないことが多く見られます。

たとえば、人事で設定した採用要件と、現場が必要としている人材像にズレがあるというミスマッチは採用において珍しいものではありません。また、面接官によって評価基準がバラバラであるということも、採用課題の典型例としてあげられます。

採用力強化を図るには、関係者同士の円滑な情報共有と連携体制の構築が不可欠です。採用ツールを用いて情報共有をスムーズにする、採用の振り返りの際に現場へのヒアリングを実施するなど、改善できる施策を組み込む必要があります。

採用活動に十分なリソースを割けていない

採用活動に十分なリソースがない場合も採用力に影響します。人事担当者が兼務であるといった小さい組織の場合、採用活動に必要な時間や予算、人員を確保できないことは珍しくありません。日常業務に追われて採用が後回しにされる、専任の採用担当者がいない、などの状況では、採用力の強化に向けた戦略的なアクションが取れません。

その結果として、目の前の課題に追われ、採用プロセス全体の見直しや会社そのものの魅力向上など、長期的な改善が後回しになってしまいます。例えば、応募者が足りないという課題に対して求人広告を打つことで一時的に解決できたとしても、そもそも会社の魅力が候補者の求める基準に満たないなどの根本課題は残ったままです。このような場当たり的な対応を繰り返すことで、採用活動全体の質が低下し、結果として採用成果が思うように上がらない原因となります。

採用力強化には、限られたリソースの中でも優先順位を見直し、採用活動に戦略的な投資を行うことが求められます。採用活動の一部分をアウトソーシングする、人事部の人員の増加を図るなどの対応が必要です。

従業員の定着率が低い

いくら採用ができても、入社した人材が早期に離職してしまえば、時間もコストも無駄になってしまいます。定着率が低くなる原因として多く見られるのが「採用時の期待」と「入社後の現実」とのギャップ、いわゆる採用ミスマッチです。企業側が提示する人物像や職場の魅力と、実際の業務内容・組織文化・マネジメントスタイルなどが大きく異なる場合、従業員は失望し、早期離職につながりやすくなります。

たとえば、採用時に「成長できる環境」と伝えられていたにもかかわらず、実際には裁量権がほとんどなく、提案が歓迎されない風土だったというケースがあげられます。また、面接では「フラットな組織」と説明されたのに、実態は年功序列やトップダウン型で発言しづらい雰囲気だった、というような例もあります。

このような情報の不一致は、「思っていた会社と違った」という不信感を生み、従業員のモチベーション低下や離職の引き金になります。採用力強化のためには、採用段階での情報発信を正確かつ誠実に行うとともに、入社後も「ここで働き続けたい」と思える職場環境や成長支援体制を整備することが不可欠です。

<関連記事>

【事例あり】採用マーケティングとは?メリットや手法・実践手順など詳しく解説

採用ブランディング、インナーブランディング、コーポレートブランディングなら働きがい認定。世界約170ヶ国で支持される権威ある企業認定制度で、「選ばれる企業」になりませんか?調査開始後最短2週間で取得可能!

採用力強化のための具体的な取り組み

採用力の強化を実現するためには、多角的な視点から具体的な取り組みを進める必要があります。ここでは、実際に採用活動を改善するために有効な主要ステップを紹介します。

採用基準やターゲットを見直す

採用力の強化には、まず現状の採用基準やターゲットが適切かを再評価することが欠かせません。具体的には、過去に採用・活躍している従業員の共通点を分析し、自社で成果を出している人材のスキルや性格傾向、価値観などを洗い出すことから始めます。その上で、現在の事業戦略や将来の展望を踏まえ、「これからの組織に必要な人物像」がどのような人かを明確に定義していきます。

たとえば、「即戦力よりもポテンシャル重視」「チームで協働できる人材を重視」など、評価軸を見直すことで、より実情に合った採用基準が設けられます。また、ターゲット層の年齢、志向、転職理由なども具体的に整理し、求人原稿の内容や選考基準と一貫性を持たせることが重要です。

このようなターゲットは、現場で実際に成果を上げている従業員の特性をヒアリング・分析することで、実態に基づいたものになります。現場と人事が連携して共通認識を持つことで、選考基準にブレが生じにくくなり、ミスマッチの防止にもつながります。採用活動全体の精度を高め、結果として採用力の強化にも寄与する重要なプロセスです。

さらに、市場動向や競合他社の採用状況を調査し、自社の提示している条件や人物要件が相場に照らして現実的であるかも確認します。こうした一連の作業を通じて、現実的かつ戦略的な採用ターゲットを再設定することが、採用活動全体の精度と成果を高める基盤となります。

採用ブランディングを取り入れる

採用ブランディングとは、自社の魅力を効果的に発信し、候補者に「ここで働きたい」と思ってもらうための戦略です。本ステップでは採用活動の発信軸や共感軸をつくるために、自社の魅力や価値観を言語化・可視化します。企業として「どんな思いで人を迎え入れ、どんな環境を提供しているのか」を明確にすることで、求職者との認識のズレを減らし、志望度の高い人材との接点を増やしていきます。

採用ブランディングを進める上では、まず自社の魅力を整理して言語化する作業が欠かせません。働き方、制度、カルチャー、人材、社風などをテーマに、従業員へのインタビューやアンケートを通じて具体的なエピソードや声を集めます。たとえば「どんなときに成長を実感するのか」「どの制度が働きやすさを支えているのか」といった点を掘り下げることで、表面的なアピールではなく、自社ならではの強みを見つけ出すことができます。

次に、それらの魅力を土台に「自社で働くことの価値」を一言で伝える採用コンセプトを作ります。単なるスローガンで終わるのではなく、SNSや動画サイトなどを通じて「個を尊重する文化」「挑戦を歓迎する風土」といったメッセージを明確に打ち出しましょう。「ここで働く理由」を具体的にイメージしてもらえるようにすることが大切です。

このように、SNS、動画、ブログ、イベント出展などの多様な手段を組み合わせて、「自社らしさ」や「働くイメージ」を明確に伝えることで、他社との差別化が可能になります。採用ブランディングは、単なる広報活動ではなく、中長期的に採用力の強化を実現するための重要な投資であり、候補者との信頼関係を築く基盤でもあるのです。

<関連記事>

ブランディングは何をするべき?意味や目的、考え方などわかりやすく解説

採用チャネルをターゲットに合わせて選ぶ

明確になったターゲットに対して、どのチャネルでアプローチするのが最も効果的かを選定するステップです。ナビサイト、ダイレクトリクルーティング、紹介会社、SNS、社員紹介(リファラル)など、チャネルごとに届きやすい層や特性が異なるため、自社の採用ターゲットとの相性を見極め、最適な手段を取捨選択していくことが求められます。

たとえば、若手の新卒層を採用したいのであれば、SNSやスカウト型サイトを通じてライトな接点を作るのが有効です。一方、中堅層の即戦力人材がターゲットであれば、人材紹介会社やビジネス特化型メディアとの連携が適しています。そして、自社のカルチャーや価値観への共感を重視する場合には、従業員(社員)からの紹介を活用する「リファラル採用」が、定着率やマッチ度の点で非常に高い効果を発揮します。

それぞれのチャネルの特性を理解し、効果測定を行いながら柔軟に運用することが、採用力の強化につながります。

求職者が知りたい情報を過不足なく伝える

採用力強化を実現するには、求職者に自社の情報を伝えることが欠かせません。ただ情報を発信するのではなく、求職者が求める情報をターゲットに合わせて的確かつ過不足なく届けることがポイントです。求職者は仕事内容に加えて、職場の雰囲気や成長機会、福利厚生などのリアルな情報を求めています。SNS投稿やインタビュー、オフィス写真や動画を通じて、リアルな情報を伝えることも一つの方法です。

情報の透明性を高めることで、応募者の志望度が向上し、ミスマッチの防止にもつながります。

面接に関わる人材の選定と育成を行う

さらに、選考過程においても改善の余地は多くあります。とくに面接は企業イメージに直結する重要なフェーズであり、面接官のスキルや理解度によって候補者の評価が大きく左右されます。そのため、面接官には自社のビジョンや求める人物像を正しく理解させ、評価基準を事前に統一しておくことが不可欠です。

また、質問スキルや傾聴力を磨くための研修やフィードバック体制を整えることで、選考の精度が高まり、採用の質が向上します。

採用活動のプロセスを最適化する

応募受付から内定までのプロセス全体を見直し、効率的かつ迅速に運営することも採用力強化に重要です。選考期間の短縮は、他社との競合を制し、内定承諾率を高めるために効果的です。

また、ITツールを用いた応募管理や日程調整、進捗確認などによる業務効率化も有効です。PDCAサイクルを定期的に回しながら改善を進めることで、継続的に採用力の強化が可能となります。

働きがいのある会社づくりを推進する

一見すると採用とは直接関係のないように見えるこの取り組みは、実は、会社の“内側”の魅力を高める本質的な施策です。社員が働きがいを感じられる環境を整えることは、定着や活躍を促すだけでなく、「ここで働きたい」と思わせる企業価値そのものをつくります。時間はかかるものの、結果的に採用の質・量の両面において長期的な成果を生み出す土台となります。以下は、そのための具体的なステップです。

ステップ1:現状把握(可視化)

従業員調査などを通じて、職場の強みや課題を見える化し、働きがいの実態を正確に把握します。

ステップ2:課題の特定と優先順位づけ

離職やエンゲージメント低下の原因を分析し、早急に対応すべき課題を特定します。さらに、採用ターゲットとなる人材が重視する要素(例:成長機会、柔軟な働き方、心理的安全性など)に照らし、外部に打ち出すべき魅力を高める目的で、優先的に取り組むテーマを設定することも効果的です。

ステップ3:具体的な改善策の実行

評価制度の見直し、マネジメント研修、社内コミュニケーションの強化など、課題に応じた施策を実施します。

ステップ4:定期的なモニタリングと改善

実施後の変化を継続的に追い、従業員の声をもとに改善を繰り返します。

また、「働きがいのある会社」という実態を採用広報でも発信することで、単に条件面で応募するのではなく、自社の価値観や風土に共感する候補者を惹きつけやすくなります。こうした共感ベースの応募は、入社後のミスマッチが少なく、高い定着率・活躍率につながりやすいというメリットもあります。

ジョブ・クラフティングとは?効果を高めるコツや実施手順を紹介

採用ブランディング、インナーブランディング、コーポレートブランディングなら働きがい認定。世界約170ヶ国で支持される権威ある企業認定制度で、「選ばれる企業」になりませんか?調査開始後最短2週間で取得可能!

採用強化施策に取り組む企業の成功事例

採用強化に取り組み、成功を収めている企業は数多く存在します。それぞれが自社の課題に向き合い、独自の工夫と戦略を通じて人材の確保と定着を実現しています。ここでは、実際に成果を得られた企業の取り組みを紹介します。自社に合った施策を見つけるヒントとして、ぜひ参考にしてください。

「条件より価値観」の採用戦略 新卒応募450名を実現

株式会社ホリエは、人口約6,000人の地方都市に本社を置きながら、断熱性とデザイン性に優れた住宅ブランド「シエルホームデザイン」を展開する住宅メーカーです。国際・国内のデザイン賞を多数受賞し、住宅性能ランキングでも高い評価を獲得しています 。

同社が直面していた課題は、地方拠点ゆえに優秀な人材の採用が難しく、単なる労働条件だけでは他社と差別化できない点でした。また、業界を取り巻く原材料の高騰に伴い、粗利率が低下する中で採用力を強化する必要もありました。

その解決策として、同社は給料や働く場所などの条件面よりやりがいを重視する人を採用ターゲットに設定し、「面白いことをやれる会社」と感じてもらえるような企業文化づくりに注力しました。例えば、大胆な権限委譲を行い、入社1年目から大きなプロジェクトに参画できるなど、挑戦できる環境を整えています。また、こうした企業文化を対外的にアピールするため、Great Place To Work®の「働きがい認定」を取得。第三者機関による認定は、「面白いことをやれる会社」であることの客観的な裏付けとなり、求職者への強力なアピール材料となっています。

これらの取り組みや認定の結果として、新卒採用では2022年度に約450名の応募があり、その中から企業の価値観に共感した6名を採用するという、地方企業としては異例ともいえる成果を得ました。また中途採用では、業界トップレベルのハウスメーカー出身者など、これまで縁のなかった層からの応募が増加しています。

参考:人口6,000人の町の働きがい認定企業 「働きがい」で優秀な人材を惹きつける株式会社ホリエの事例

「従業員の意思ある成長を支援」で組織改革 働きがい向上が生んだ採用効果

レジル株式会社は、エネルギー事業やDX、防災・脱炭素支援などを手がける成長企業です。同社は「脱炭素を、難問にしない」というミッションのもと、2024年に東証グロース市場に上場するなど、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを加速しています。

同社が扱うのは、まだ正解が定まっていない未知の領域。そのため、自律的に行動し、新しいことにも果敢に挑戦できる人材を採用ターゲットとしています。こうした人材が十分に活躍できるよう、「従業員の意志ある成長を支援する」をコンセプトに徹底的に組織改革に取り組みました。

企業の成長に合わせて注力したのが、働きやすさとやりがいの向上です。スーパーフレックスタイム制や直行直帰、ロケーションフリー勤務、フルリモート勤務の選択肢に加え、副業スペースの設置や服装規定の撤廃など、多様な働き方を支える制度を整備。社内公募制度やFA制度の導入も、従業員一人ひとりの自律的なキャリア形成を後押ししました。

こうした改革により、会社の魅力は高まり、求人応募数は従来の4倍に拡大しました。性別に関係なく誰もが働きやすい環境を整えた結果として、女性管理職比率も4.5%から約23%に上昇。組織改革が新規の人材獲得や離職防止に直接結びつく成果を生んでいます。

参考:働き方が変わらなければ、ビジネスモデルは変わらない!レジル株式会社の挑戦

【ホワイトペーパー】働きがいを向上させるための施策事例15選

「働きがい認定」として認められた企業が実際に取り組んでいる施策から学んでみませんか?この資料では、働きがいを高めるうえで企業が直面しやすい5つの組織課題とそれらの課題に対する具体的な施策事例について紹介します。

「働きがい認定」の取得で採用力強化につなげよう

「働きがい認定」は、従業員が職場で感じる“働きがい”を外部機関が評価し、一定の基準を満たした企業に与えられる認定です。この認定を取得することで、企業は客観的に「働きがいのある会社」であることを証明でき、求職者に対する大きなアピールポイントとなります。

近年では、求職者が給与や福利厚生だけでなく、実際の職場環境や従業員の満足度を重視する傾向が強まっており、「働きがい認定」を受けていることは、応募のハードルを下げ、優秀な人材からの応募数を増やす効果が期待できます。

また、内定者にとっても、この認定は入社後の働くイメージを明確にする安心材料となり、内定承諾率の向上にも寄与します。採用市場における競争が激しさを増す中で「働きがい認定」の取得は、他社との差別化を図り、採用力を強化するための有効な手段の一つといえるでしょう。