採用競合に負けない"選ばれる企業"と"選ばれない企業"の差とは?

更新日 2025.09.242025.09.24コラム

採用市場において「選ばれる企業」と「選ばれない企業」の差は、給与や福利厚生の優劣だけではありません。

候補者は働く環境や企業の理念、成長機会など多面的に企業を評価しているため、自社の魅力を的確に伝えることが重要です。また、競合が多数存在する現代では、他社との違いや強みを明確にすることで差別化を図り、「ここで働きたい」と思わせる戦略が不可欠です。

本記事では、採用市場の現状と「選ばれる企業」になる必要性やメリット、選ばれる企業と選ばれない企業の差などを解説します。

目次

採用市場の現状と「選ばれる企業」になる必要性

採用市場では人材確保がますます難しくなっており、優秀な人材は限られた企業に集中しているのが実情です。この状況で差別化できない企業は、候補者から「その他の選択肢」として扱われ、埋もれてしまうリスクが高まります。

一方、明確な戦略を持ち競争優位を確立できる企業は、人材の質と量の両面で安定した採用が可能となり、組織全体の成長や持続的な発展につながります。

ここでは、採用市場の現状と採用競合に対して競争優位性を確立すべき必要性について解説します。

深刻化する採用難が企業経営に与える実質的なダメージ

少子高齢化や価値観の多様化、働き方の変化などにより、採用の難易度は年々上昇しています。

多くの企業が人手不足に直面し、特に若手や中堅層の離職率の高さが課題として浮き彫りになっており、公的データや業界レポートでも採用難が経営全体に深刻な影響を与えていることを示しています。

優秀な人材を確保できなければ、イノベーションは停滞し組織の生産性は低下します。その結果、既存社員の負担が増加し、モチベーションの低下や離職を招く悪循環に陥ります。

このような状態になると、新規事業の立ち上げや市場拡大のチャンスを逃すなど、中長期的な成長戦略にも悪影響を及ぼすでしょう。業績不振や競争力の喪失は、最悪の場合企業の存続にも関わってきます。

採用難は人事部門の課題にとどまらず、経営戦略全体に影響を及ぼす重大なリスクといえます。だからこそ、採用競争における優位性を持ち、将来を見据えた継続的な取り組みが不可欠なのです。

「選ばれる企業」が手にする持続的成長の好循環

採用市場で明確な差別化戦略を打ち出し、自社の魅力や価値観を効果的に伝えられる企業は、候補者に「ここで働きたい」と思わせる力を持てます。

こうして採用した人材は企業のカルチャーに自然とフィットし、組織への帰属意識も高まります。その結果、離職率は低下し、社員一人ひとりのエンゲージメントが向上します。さらに、活気ある企業文化は新たな挑戦を後押しし、イノベーションの創出や生産性の向上につながるでしょう。

これら一つ一つの要素が企業のブランド価値を高め、顧客や投資家からの信頼を得る要因になり、その信頼はさらなる優秀な人材を呼び込みます。

このような好循環が定着することで採用・定着・成長のサイクルが確立され、持続的な企業の発展を実現できるのです。

選ばれる企業と選ばれない企業の決定的な差とは?

採用市場では、企業が「選ばれる側」になるか「選ばれない側」になるかで大きな差が生まれます。その違いは給与や福利厚生といった条件面だけでなく、自社の魅力をどう明確化し、候補者にどう伝えるかという戦略の有無に表れます。

ここでは、採用競争で勝ち抜く企業が実践している4つの決定要素を解説していきます。

自社の強みを明確に言語化できている

採用市場で「選ばれる企業」は、自社の強みを明確にし、それを第三者にとってわかりやすく言語化できています。

抽象的な表現や漠然としたスローガンでは候補者に響かず、むしろ不信感を招くこともあります。強みを具体的に整理し、数値や事例を交えて伝えることで、候補者にとって理解しやすく説得力のあるメッセージになります。

また、社内外に発信している自社の強みが、実際の職場環境や社員の声と一致していれば、その発信には信頼性と説得力が宿ります。こうした姿勢は候補者に安心感を与えると同時に、入社後のミスマッチを防ぐ効果もあります。

企業の魅力を自分たちの言葉で具体的に表現できるかどうかが、採用競争で大きな分岐点となるのです。

採用候補者への的確な伝達ができている

「選ばれる企業」は、自社の魅力を正しく伝えるチャネルを選び、戦略的に伝達できているのも特徴です。

求人媒体やSNS、採用イベントなど、ターゲット人材が触れるチャネルを把握し、最適なメッセージを届けることが求められます。単に情報を発信するだけではなく、表現方法やストーリー性を工夫することで、候補者の関心を強く惹きつけることができます。

また、候補者の視点に立ち「この会社で働くと何が得られるのか」を明確に示せれば、他社との差別化にもつながるでしょう。

的確な伝達は候補者に安心感と期待感を与え、選考への意欲を高めます。採用競争を勝ち抜くためには、自社の強みを戦略的に届ける仕組みが不可欠です。

競合他社との明確な差別化ができている

「選ばれる企業」は、適切な競合分析を行い、自社のポジションや競合他社との差別化ポイントを明確化できています。

自社ならではの強みや独自性を把握し、それを採用メッセージとして打ち出すことで、候補者の記憶に残る発信が可能になります。

差別化のポイントは、給与や福利厚生だけでなく、企業文化や働き方の柔軟性、成長機会など多面的であることが重要です。さらに、採用メッセージをブランド戦略と一体化させることで、単なる求人情報ではなく「企業としての姿勢」を伝えられます。

候補者は情報収集を行う中で複数社を比較するため、独自性や差別化ポイントが明確に伝わらなければ埋もれてしまいます。

このように、差別化の明確化こそが「選ばれる企業」への第一歩となるのです。

採用ブランディング、インナーブランディング、コーポレートブランディングなら働きがい認定。世界約170ヶ国で支持される権威ある企業認定制度で、「選ばれる企業」になりませんか?調査開始後最短2週間で取得可能!

一貫性のある採用ブランド体験を提供できている

候補者が企業に抱く印象は、求人広告や採用ページから始まり、選考プロセスや入社後の体験を通じて形成されます。

求人活動の過程で伝えたメッセージと面接での対応、既存社員のコメントなどが一致していれば、候補者は企業への信頼を深めるでしょう。さらに、伝えられた情報と入社後の環境が一致していれば、入社後ギャップによる早期離職も防止できます。

また、選考プロセスに自社の強みを盛り込むことで、記憶に残るポジティブな体験を生み出せます。単なる選考の場ではなく「ブランドを体感できる場」として設計された採用活動は、候補者に強い印象を残し、結果として企業のファンを増やすことにつながります。

<関連記事> 採用力が業績を左右する時代:今なぜ"採用力強化"が必須なのか

競争優位性を確立する4大メリット

市場で勝ち続ける企業は、採用・ブランド・組織文化・成長戦略を戦略的に強化しています。

ここでは、競争優位性を確立することで得られる4つの主要なメリットを具体的に解説します。

ハイパフォーマー人材の継続確保で組織競争力を強化

競争優位性を確立している企業は、ハイパフォーマー人材を継続的に確保しています。

高度な専門知識やスキルを持つ人材が集まることで、社内には多様な知見が蓄積され、イノベーションが加速します。こうした人材は環境変化への適応力が高く、外部のトレンドを迅速に取り込みながら新たな価値を生み出せるのも特徴です。

このようなハイパフォーマー人材を確保することで、競合に先んじた施策や事業展開が可能となり、組織全体の柔軟性と競争力が強化されます。高い成果基準や行動様式が周囲に良い刺激となり、全体のパフォーマンスも向上するでしょう。

継続的にハイパフォーマーを採用することは、単なる人員補充にとどまらず、成長を持続させる原動力であり、企業を長期的に発展させる基盤となり得るのです。

<関連記事>

昨今、企業の認知度や求職意識を高めるために、採用ブランディングをする企業が増えています。この資料では、採用ブランディングの概要、メリット・デメリットに加え、具体的な実施手順や成功のポイントを解説します。

採用競争を制する企業ブランド価値の確立

採用競争を制する企業は、優れたブランド価値を確立しています。ブランドが確立されている企業は、求職者からの評価が高まり自然と応募が集まるため、結果的に採用力が高い傾向にあります。

さらに、市場からの信頼は顧客や取引先にも広がり、新たな案件やパートナーシップの機会を得やすくなるでしょう。

また、ブランド認知が高い企業は、候補者にとって「他社にはない価値を提供している」という差別化要因となります。強固なブランド価値は既存社員にとっても誇りとなり、エンゲージメントを高める内的要因にもなり得ます。

このように、採用ブランドは単なる広報活動ではなく、企業全体の信頼と魅力を高める要素であり、長期的な成長戦略を支える重要な柱となるのです。

社員エンゲージメント向上による生産性と定着率の改善

社員エンゲージメントの向上は、生産性の改善と離職率低下に直結します。

企業理念や目標に共感した社員は、自発的に行動し組織に貢献する傾向にあります。このような社員が増えると、業務効率や生産性が向上し、組織全体のパフォーマンスが底上げされます。モチベーションの高い社員は新しい挑戦にも積極的で、イノベーションが生まれやすいのも特徴です。

また、帰属意識の強い社員は長期的に働く傾向があり、離職率が低下することで採用コストや教育コストが削減されます。さらに、エンゲージメントの高い組織は外部からも魅力的に映るため、優秀な人材を呼び込む好循環が生まれます。

こうした循環は企業文化をさらに活性化させ、次の人材採用や定着にも良い影響を及ぼします。エンゲージメント施策は、組織の安定と成長を支える経営戦略上の重要課題といえるでしょう。

<関連記事> 「エンゲージメント」で選ばれる企業へ ~"7つの壁"を越えて、人的資本開示で差をつける~

持続可能な事業成長を支える経営基盤の構築

持続可能な事業成長を実現するためには、優秀な人材の確保、強固なブランド価値、高い社員エンゲージメントといった要素を組み合わせた経営基盤の構築が不可欠です。

こうした基盤が整うことで、市場変化や競合の新規参入といった外部要因にも柔軟に対応でき、危機を成長の機会へと転換する力を発揮できます。さらに、安定した収益構造があれば長期的な投資や新規事業への挑戦も可能となり、組織の持続的発展を下支えします。

また、経営基盤が強固な企業は、単年度の成果に一喜一憂せず中長期的なビジョンを実現する力を備えており、その安定性は社員や投資家からの信頼にもつながります。加えて、堅実な基盤は社会的評価や採用力の向上にも良い影響を与え、企業全体の持続可能性を高める効果を持ちます。

持続可能な成長を支える経営基盤こそが、未来を切り開くための最も重要な資産なのです。

採用ブランディング、インナーブランディング、コーポレートブランディングなら働きがい認定。世界約170ヶ国で支持される権威ある企業認定制度で、「選ばれる企業」になりませんか?調査開始後最短2週間で取得可能!

採用競合相手を特定する方法

採用競合相手の特定は、採用戦略を効果的に立案するために不可欠なステップです。ここからは、採用競合相手を特定する具体的な方法と要点を解説します。

候補者・新入社員ヒアリングによる競合分析と戦略改善を行う

候補者や新入社員へのヒアリングは、競合分析とその後の戦略改善に大いに役立ちます。

候補者から比較検討先や、企業のどのような部分に魅力を感じるのか、情報はどこから入手しているのか、期待年収と実際のギャップ、選考スピードの印象などを聞き出せれば、競合企業の動きや評価軸が見えてきます。

新入社員からは、入社前に比較した企業、選定理由などを聞くことで、採用戦略の改善点を把握・抽出できる場合もあります。但し、候補者・新入社員いずれの場合も、本音を聞き出せるような工夫や環境づくりをすること、情報が偏らないようヒアリングの人数を確保することが非常に重要です。

採用支援会社や転職エージェントから情報を収集する

採用支援会社や転職エージェントは、多くの企業のさまざまな情報を持つ有力な情報源です。複数企業・多数の求職者と接しているため、採用トレンド・提示条件の相場・選考プロセスの実態・候補者が重視する要素を横断的に把握している貴重な存在といえます。

採用支援会社や転職エージェントから情報を得られれば、職種・地域・レベル別に誰が競合なのか、競合はどのような求人条件で、どのような採用プロセスを展開しているのかなどを俯瞰的に知ることができるでしょう。

そのためには、採用支援会社や転職エージェントとミーティングの機会を設け、こまめに情報交換をするような関係性を構築することが重要です。回を重ねるごとに自社だけではなかなか気づけない競合他社の動きや、採用市場全体の変化がわかるため、自社の採用戦略の精度を向上できるでしょう。

インターネット上の口コミサイトの調査研究から推測する

インターネット上の口コミサイトも採用競合を推測する有効なリサーチ方法です。口コミサイトには、現役社員・元社員によるその企業の評価や、面接を受けた求職者からの情報が得られるためです。

これらの書き込みから、競合企業の強みや弱み、社内カルチャー・選考の特徴といった貴重な一次情報を取得できます。特に、評価が高い項目や不満点の傾向は、候補者が重視する判断材料になりやすいポイントのため、参考にすると良いでしょう。

但し、口コミは投稿者の主観に基づくため、情報の信憑性を見極める視点や、参考程度に留める姿勢も重要です。また、口コミの件数が少なければ情報は偏りやすく、投稿が古ければすでに状況が変わっている可能性が高いことも考慮すべきです。

昨今、企業の認知度や求職意識を高めるために、採用ブランディングをする企業が増えています。この資料では、採用ブランディングの概要、メリット・デメリットに加え、具体的な実施手順や成功のポイントを解説します。

採用競合相手を分析する具体的な手法

採用競合を効果的に、より正確に分析するには、情報を集めるだけでなく体系的に整理することが重要です。

ここからは、膨大な情報から重要要素を抽出し、効率的に競合と自社を比較するための具体的なフレームワークを3つ紹介します。

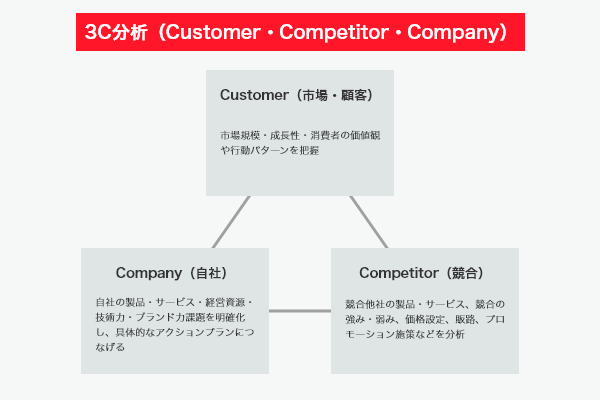

3C分析

3CとはCustomer(市場・顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の3つの頭文字が由来であり、これら3つの視点から分析する手法を指します。

Customerでは、採用市場の動向や求職者のニーズ、ターゲット層の特性を把握します。Competitorでは、自社と同じ人材層を取り合う企業を特定し、求人条件や採用プロセス、文化、待遇などを詳しく調べ、Companyでは、自社の強みや弱み、独自性や社風を客観的に洗い出します。

これらを総合的に分析することで、自社が採用市場でどのような立ち位置にあるのか、競合との差別化を図るために強化すべきポイントは何なのかが明確になります。

3C分析をうまく活用することで、自社にとってより効果的な採用コンセプトやメッセージを策定し、最適な人材獲得へとつなげられるでしょう。

4P分析

4P分析は、マーケティングのフレームワークを応用した手法です。

一般的な「4P」とは、Product(製品)・Price(価格)・Place(流通)・Promotion(販促)ですが、採用ではPhilosophy(理念・目的)・Profession(事業)・People(人材・文化)・Privilege(待遇)の4つの視点で情報を整理し、自社の魅力を掘り下げます。

Philosophyでは企業の存在意義を明確化し、求職者の共感を促します。Professionでは事業内容や技術力、将来性を分析し、Peopleでは社員の特性や文化を整理し、働く姿を具体的に伝えます。最後にPrivilegeでは柔軟な働き方や報酬、福利厚生を示し、安心感を提供します。

これらを総合的に分析することで、自社の魅力を把握し、効果的な採用メッセージを構築できるでしょう。

SWOT分析

SWOT分析は、Strengths(強み)・Weaknesses(弱み)・Opportunities(機会)・Threats(脅威)の4つの視点から、自社を多角的に理解する手法です。

Strengths(強み)では独自の技術力やブランド認知度、福利厚生や企業文化など、Weaknesses(弱み)では給与水準・知名度・人材の不足・残業の多さなどを明確にします。

Opportunities(機会)では市場動向、新しい働き方への対応、成長産業への参入など外部環境の追い風を、Threats(脅威)では競合の台頭、採用市場の縮小などの要素を洗い出します。

これらを整理することで、自社がどの分野で優位性を築けるのか、どの課題を克服すべきかが具体的に見えてくるとともに、採用ブランディングや差別化戦略のヒントとしても役立つでしょう。

昨今、企業の認知度や求職意識を高めるために、採用ブランディングをする企業が増えています。この資料では、採用ブランディングの概要、メリット・デメリットに加え、具体的な実施手順や成功のポイントを解説します。

採用競合分析結果を踏まえた差別化施策

採用競合分析で得られたデータは、整理して施策に落とし込まなければ意味がありません。3C・4P・SWOTの結果を基に強みや機会を抽出し、差別化戦略に展開することが重要です。

ここでは、分析結果を戦略的に活用するための4つの施策例を紹介します。

1. 競合分析で見えた自社の強みを活かすブランディング戦略

競合分析で明らかになった自社の強みを採用ブランディングに反映させることは、競合との差別化につながります。

分析によって特定された企業文化や成長機会、技術力などを独自の価値として採用メッセージの核に据えることで、候補者に「選ばれる理由」を提示できるでしょう。この場合は、ターゲット層が魅力を感じるポイントを強調し、競合との差異を鮮明にすることが重要です。

また、ブランドストーリーやビジュアル表現を統一し、求人広告や会社説明会、SNS発信など候補者とのあらゆる接点で一貫性を持たせることで、安心感と信頼を高められます。 社員インタビューや事例紹介を盛り込み、強みを具体的に伝えるのも効果的です。

このように、競合分析で見えた自社の強みを活かすことで、自社ブランドそのものを強化し、持続的な採用競争力を生み出せる可能性があります。

2. 競合との差別化を図る人材要件の再定義

競合との差別化を実現するためには、人材要件の再定義も効果的です。

まず競合が狙っている人材像を把握し、自社が求める人物像との重複や差異を明確にします。その上で競合が注力していないスキルや経験領域を採用要件に組み込み、独自のターゲット層を設定することで採用活動の精度を高められます。

また、必須条件と歓迎条件を見直すことで応募ハードルを適切に調整し、より自社に適合した人材からの応募を増やすのもひとつの方法です。例えば、必須条件は基礎的なスキル、歓迎条件でより専門的なスキルを提示することで応募のハードルが下がり、多様な候補者を取り込みつつ競合との差別化を図れるでしょう。

人材要件の再定義は自社が本当に必要とする人材像を再確認・明確化するとともに、競合との差別化にもつながります。

3. 競合が使っていない採用チャネルの開拓

競合との差別化を図るには、競合が未活用の採用チャネルを積極的に開拓することも重要です。

分析で競合の利用媒体や採用手法を把握したうえで、まだ活用されていない新しいチャネルを探索してみましょう。例えば、ニッチな専門コミュニティや業界特化型イベントへの参加、海外人材ネッワークの活用といった独自のチャネルが見つかれば、競合と戦わずに採用できる強力なルートになり得ます。

採用チャネルにはさまざまな種類があるため、各チャネルにかかるコストと効果を比較検証し、より費用対効果の高いチャネルにリソースを集中させるのがポイントです。

このように、採用チャネルを開拓することで母数の増加を見込めるほか、自社に最も適した候補者と出会う確率を高め、長期的な採用力強化を実現できる可能性があります。

4. 競合に先駆けた能動的採用手法の導入

競合に先駆けて能動的な採用手法を導入することは、優秀人材を確保するうえで大きなアドバンテージとなります。

例えば、ダイレクトリクルーティングを活用すれば、候補者に直接アプローチし、早期に接点を持てます。また、リファラル採用では社員の信頼関係を通じた推薦により、カルチャーフィットした人材を獲得しやすくなります。

さらに、ソーシャルリクルーティングを展開すれば、SNS上で幅広い層にアプローチでき、候補者との関係構築を前倒しで進められます。AIマッチングやオンラインアセスメントなど最新の採用テクノロジーを試験的に導入することで、採用精度と効率を高めることも可能です。

優秀人材は情報感度が高く、まだ一般化していない新しい手法をいち早く取り入れる傾向があります。そのため、このような手法を積極的に取り入れることで、競合より早く優秀人材にコンタクトできる可能性が高まるでしょう。

<関連記事> 【事例あり】ダイレクトリクルーティングとは?採用力を強化する手法と成功のポイントを解説

選ばれる企業の成功事例

採用市場において「選ばれる企業」となるためには、効果的な戦略と具体的な実践が不可欠です。

ここでは実際に成功を収めている企業の事例を紹介し、その取り組みと成果から採用戦略のヒントを探ります。

強みをデータで証明し採用効果をアップ

株式会社Unitoでは「良い会社だよね」という漠然とした評価を、定量的なデータで裏付けています。

従業員アンケートや外部機関の調査結果を活用し、働きやすさやエンゲージメントを客観的に証明したことで、候補者は単なる印象ではなく、事実に基づいた安心感を得られるようになりました。

採用活動では「データで示された強み」が説得力を持ち、応募者数の増加や質の高い人材の確保につながっています。さらに、社員自身も自社の強みを再認識する機会となり、エンゲージメント向上や離職率低下という副次的効果も生まれました。

このように強みをデータで可視化することは、採用力強化と組織活性化の両面に好影響を与える有効な手法といえます。

参考:働きがいのある会社認定取得後、採用応募数が2.3倍増! 株式会社Unitoの事例

『ハードワーク業界』のイメージを客観的証拠で払拭した差別化

税理士法人チェスターでは、「ハードワーク業界」という固定的なイメージを客観的な証拠で覆しました。

労働時間や残業実態をデータで開示し、柔軟な働き方や休暇制度の充実を具体的に示すことで、従来の先入観を払拭したのです。さらに、社員の声や働きやすさを示す外部評価も積極的に発信し、業界内での差別化を実現しました。

その結果、候補者は「激務ではなく、自分のライフスタイルに合った働き方ができる職場」という新たな印象を持ったことで応募意欲が向上し、実際に採用数の増加や、カルチャーフィットした人材の定着にもつながりました。

業界特有のネガティブなイメージを客観的に払拭する戦略は、候補者に安心感を与え、競合との差別化を確立する有効な手段といえます。

参考:「働きがい」を第三者機関で証明し、採用と発信に活かす 税理士法人チェスターの事例

「働きがい」を打ち出して採用競合との差別化に成功

R&C株式会社では、保険代理店業界に多い「報酬制度での競争」から一線を画し、「働きがい」を前面に打ち出すことで差別化に成功しました。

給与やインセンティブの高さだけでなく、社員の成長実感やキャリア支援、チームで成果を出す喜びなど、仕事そのものの意義を訴求したのです。採用広報では社員の声を積極的に取り上げ、「この会社なら長期的に働きがいを感じられる」というメッセージを発信しました。

その結果、単なる高収入を求める候補者ではなく、自社の文化に共感し、主体的に働ける人材が集まったことで定着率が向上し、組織力の強化を実現しています。

「働きがい」を軸にした差別化戦略は、持続的な成長と優秀人材の確保を同時に実現する有効なアプローチといえます。

参考:報酬では差別化できない!「働きがい」で業界をリードする保険代理店の事例

【ホワイトペーパー】働きがいを向上させるための施策事例15選

「働きがい認定」として認められた企業が実際に取り組んでいる施策から学んでみませんか?この資料では、働きがいを高めるうえで企業が直面しやすい5つの組織課題とそれらの課題に対する具体的な施策事例について紹介します。

「働きがい認定」で働きがいをアピールし”選ばれる企業”に

採用市場において企業の魅力を高め「選ばれる会社」になるうえで、「働きがい認定」の取得は非常に有効な戦略です。

この制度は従業員が企業文化や職場環境をどう感じているかを客観的に評価するものであり、認定企業として公表されることで自社の働きがい(エンゲージメント)をアピールでき、採用競合との差別化にもつながります。

客観的な評価はブランドイメージを向上させ、応募数の増加や質の高い人材の獲得につながります。また、認定企業は具体的なカルチャーや働き方を詳細に発信できるため、候補者は入社後の姿を想像しやすく、入社後のミスマッチを低減し、内定承諾率の向上にも大きく貢献するでしょう。

採用ブランディング、インナーブランディング、コーポレートブランディングなら働きがい認定。世界約170ヶ国で支持される権威ある企業認定制度で、「選ばれる企業」になりませんか?調査開始後最短2週間で取得可能!